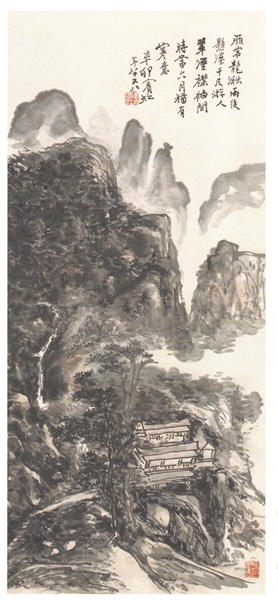

黄宾虹《雁荡龙湫图》

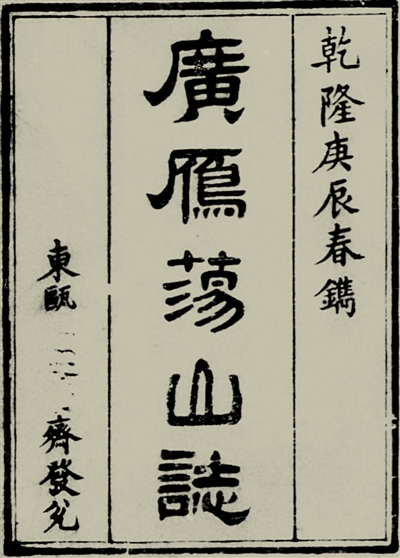

历代部分雁荡山志书

金明雪

雁荡山文化底蕴深厚,留传《雁荡山志》版本众多,认真梳理历代志书对一个地方的不同描述和记录,可以让我们对一个地方的历史发展和变化有一个深入的认识,可以启迪我们更好地规划未来。

北宋《雁荡山记》为可考最古

名山名刹有志,犹国有史。关于雁荡山志书之典载,历代皆有重视。现在我们发现最早与雁荡山有关的志书是《隋书·地理志》,其中载“永嘉郡有芙蓉山”。旧时芙蓉山指的就是现在的雁荡山。

宋皇祐间浦城章望之《雁荡山记》,为今可考最古者;其他如淳熙乐清知县袁采《雁山图》、嘉定二年永嘉陈谦《雁山行记》,又如元邑人李孝光《雁山十记》,均以雁荡山为记载对象,但非专言,只能稍充广义山志。直至明初,朝廷诏令天下修志,僧人永升撰《雁山集》,一名《雁山志》,乃被视为雁荡山专志之开端。但其仅载诗文,不志景物,只言雁荡山什一二,远不能彰显雁荡山山水之奇秀、物产之丰饶、人文之渊薮。

朱谏《雁山志》为第一部山志

嘉靖元年(1522),朝廷“分遣进士往天下藩臬,采取民风节义,凡诸一统志所关者,莫不广求博载,以备武宗毅皇帝实录”,三年,又诏修郡国志书进史局。普天下皆修志,志体益趋完备。邑人前吉安郡守朱荡南谏囿于家山“国志录其概,郡乘未尽其详,四方之人徒知其名,而未究其实”,遂旁加收择,补葺旧志,务必达到可以传信而后已,乃于十八年撰成《雁山志》四卷,亦称朱《志》,是为雁荡山第一部较细致全面山志。是志分“山水”“寺院”“土产”“诗文”四目,下列“仙释”“人物”“纪异”等三十二门。凡志必有图,雁荡山奇秀,尤非图不显。朱《志》于卷首置图,总图在前,十八刹分图于后,开山志附图之创举。雁荡山之形胜、风物、人文等始整体一览无遗。

越八年,邑人前湖口知县章玄梅撰成《雁山志续集》二卷。唯其辄裒近作,断自前志,搜自所遗,仅于诗篇上有所增加,只堪作为朱《志》的补篇,犹未详焉。

此后,灵岩寺、能仁寺相继得督抚捐资重建,雁荡山继宋之后稍稍再度中兴。万历九年(1581),乐清知县南昌胡汝宁以朱《志》《雁山志续集》为底本,重辑《雁山志》。但删除前志人物一门,而以续得之诗文冠于卷端,中亦有新作窜入。此备受后世诟病,以为“殊为猥杂”,然却是非乐清人所辑第一部雁荡山志,足可知雁荡山已广具影响与知名度,异乡之人亦藉此留名,何况自言善,远非他人称好更宜于宣传。

与此同时,有号玉洞山人者,撮雁荡山景之最者各为一图,裒为一集,题曰《雁山图经》。图凡十,曰能仁寺,曰大龙湫,曰灵岩寺,曰龙鼻水,曰灵峰洞,曰净名,曰东洞,曰梅雨岩,曰石门潭,曰石梁洞。并每图有记,图之下附题咏之什。可终究只撮其胜会,未能描述全山,稍显简略,但编排方式颇与雁荡今分八大景区有异曲同工之处,且为后任乐清知县徐待聘效仿并改进。

徐待聘因苦于雁荡山有限熟知度,特于去职后两年,即万历三十四年,博稽旧载,按籍参伍,刊其误,补其遗,撰成《雁山志胜》四卷,补前志不足,使描述雁荡山文字更为完备。尤其是卷二、三以佛刹、著名名胜景点为目,下列此间峰岩、古迹等类,体例大体效仿《图经》,而有别于他志。雁荡山溪涧泉潭、峰岩洞石名目繁多,记载歧异,非久居山中者不能尽知。旧志多采用分类立目,依其类属各归一目。《雁山志胜》则认为此种方式表述“群列类聚而总之,曰在东、在西,浑而莫辨”,容易使阅者眩目,游览者莫明其径,不便观览,乃别出匠心,采用“依古刹而分十八景,悉以峰岩泉石配之”。并在目前置分图,一目一图,文随图出,图文连接,使已游者如遇故人,未游者亦可卧游期间。这较前志更能使阅者观一景而可得周边之全貌,堪作旅游指南,“令人握卷,虽不获置屐于雁湖龙湫之间,已不减于晏坐经行矣。”另外,由于峰岩本是天然造化之物,小者孤峰矗立,大者连绵数里,不可避免会出现“一峰峦而邻两寺者”。《雁山志胜》是以寺院为目,下附峰峦景致,为使两者兼顾,亦为免遗漏,采用“叠见”方法,连接指出,足见考虑周详。但最终徐待聘以该书为“一人之私,一家之书”,卷四尽收其自作诗文,乃致忽略众多名人达士留题寄咏之作,是为美中不足也。

清代《广雁荡山志》囊括前志

降至清朝,雁荡山修志步入鼎盛时期。顺治五年(1648),邑人李象坤集其束发以来所录雁荡山诗文,合诸嘉靖先、续二《志》,汇而成帙,辑成《雁山志稿》二十五卷。凡得赋四,诗六百零一,序记、杂文七十三,又别为撰志余七种。康熙初,请永嘉知县韩则愈精加论次,复加重辑,计诗七百三十二首,序记、杂文百九首等,改为二十二卷。重辑之《雁山志稿》,编次有法,条理秩然,品题泉石,妙得神理。唯偏重艺文,冀藉英贤文辞,推大山川,使雁荡山名闻于天下。另外所辟“志余”一门,吉光片羽,增广见闻,为前志所无。

此后,邑人杨森秀撰《雁山志》四卷,薛英撰《雁荡山志》,均未见;能仁寺僧实行编《雁山图志》。

乾隆间,邑人施元孚则有感于自朱《志》以来,虽有多人先后撰辑雁荡山志,而迄无理想者,因发愿编撰新《雁荡山志》。为此,寝食雁荡三十余年,“视峰之长短大小,酌其形似而摹拟之,以綆系长竿量之,榛峰蔓壑,靡不搜记,如三折瀑、连环溪诸胜,得先生始显,故所志较诸家特详”。而且施元孚吸收旧志特别是朱《志》成果,同时,入山广搜,增补见闻,在二十三年(1758)撰成《雁荡山志》。全书十三卷,卷首为山图,卷一至卷三为山景,卷四为物产、寺宇、山村、城堡,卷五为人物故事,卷六至卷十一为艺文,卷末为游法。其中山景三卷,所记景点三百六十三处,比旧志所记超出一百六十余处;又旧志所记二百处景点,大多仅列其名,有疏语者仅四十处,施志则全部加以疏释,即是冷僻景点也必记其坐落,对旧志“疏而未备者亦为增补,浮者易之,总求其详审,勿使其缺略”。对景名,亦有梳理,于一景多名、古今异名者,“不论古今,取最确及口头习熟者标之为题,而附他名于后”。施志还纠正旧志“诸景乱而无序”缺点,叙景采取“于本类既自近以及远,于诸类大题亦连类而及”结构方式。艺文卷对旧志所遗落宋元人作品悉予补录。游法卷内容虽眼下早已过时,但对照古今不同游法,亦可作为导游介绍内容之一。由是,施志体例愈趋完备,内容愈加详实,而裁剪有度,提督浙江学政钱维城赞其“是雁山之志也”。

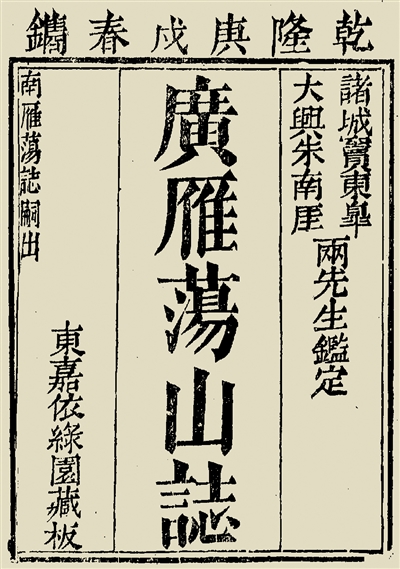

奈何李《志》、施《志》虽各有成书,但未付梓,后乐清教谕范釴虽合朱、施二《志》汇为一编,仍多承讹附会之处。于是郡人曾唯复加参订,兼采李《志》,搜罗补缀,裒为一书,“因旧志而广之”,特名《广雁荡山志》,初版于乾隆五十五年(1790),东嘉依绿园藏板,当代分别在1990年、2018年校注整理出版。

全书共二十八卷,外卷首“图”和“卷末”各一卷,合为三十卷。正文分山、谷峰、胜景、山水、寺宇、物产、寓贤、方外、纪异、艺文等类。山水和寺宇以四谷领诸景,按西外谷、西内谷、东内谷、东外谷的顺序依次记述,一谷内先山水后寺宇,山水内先山后水,此叙述结构为《广志》首创,使阅者一览了然。另外《广志》特写某一景点时,将该景点诗文附于其下,以合比事属词之义,亦使雅俗共赏;而其余诗文收录在艺文卷内。艺文卷多达十三卷,加上景点附录诗文,所收雁荡山诗文蔚为大观。《广志》所蒐集资料是此前各种雁荡山志所远不能及,不仅囊括朱《志》、李《志》、施《志》三部山志,且广泛采录名家诗文中材料,考辨、订正前人某些误说,为民国前雁荡山志中最为完备者,以至后世多有翻刻、重印。然此志搜罗虽广,然选择不严,考订不精,往往罗列排比很多引文,而对歧异之义不予考订。“寓贤”类把既非邑人、又未曾担任县主徐霞客等人一并揽入,未免牵强。“艺文”类竟占十三卷之多,搜罗诗文也失之过宽。究其原因,盖作者着眼于一个“广”字,以多取胜,丛杂不避。

1990年该书点校本由浙江摄影出版社发行,以宁波天一阁藏本《广雁荡山志》为蓝本,可惜卷四艺文部分出现缺页现象,袁枚《观大龙湫诗》中“诸天花”下漏二页,错将清李銮宣《大龙湫诗》下部接上,致使李銮宣《又大龙湫石壁上有唐杜审言题名诗》变为袁枚的诗,期间还缺清程浩《大龙湫诗》和阮元《大龙湫歌》二首。此外,袁良安先生还校勘出由于版本原因而造成的很多错误。

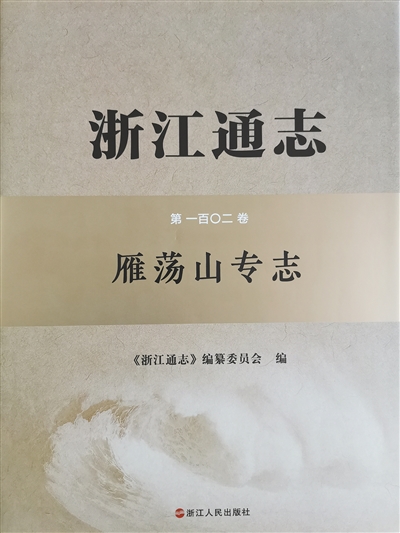

《浙江通志·雁荡山专志》

为最新志书

入民国,乡人蒋叔南,别号雁荡山人,爱家山之雄奇,慨旧志记载之错谬,蓄意重订,历时五载,于1924年成《雁荡山志》五十四卷,卷一总志、卷二至四山水、卷五建置、卷六至七物产、卷八至九人物、卷十至十五金石、卷十六至五十三艺文、卷五十四杂志,系雁荡山自有专志以来,卷帙之最夥、叙述之较为完备者。其订正今昔异名,得以呈巧献奇,供人眺览,使全山胜景,不致缺如。更增加旧志所不及者如“建置”“金石”“杂志”等诸门类,又附以图表,尤便于查考,可说囊括全山,详备无遗。康有为于序中赞为“雁荡之胜绝,当大布露,而天台不能比数矣!”遗憾的是原稿艺文卷的部分内容缺失了,2009年该《志》列为乐清文献丛书之一出版,艺文卷只列艺文题目。

1988年,雁荡山风景区管理局组织人员查古籍、访老人、勘现场,历经三载,形成《雁荡山志》志稿,分七章,其中“风景”一章融以往四谷二閤区划,始辟为灵峰、灵岩、三折瀑、大龙湫、雁湖、羊角洞、显胜门、仙桥八大景区,又甄别景名,重名有误者,剔除消失者,后计百二峰、百三岩、二十九石、六十六洞、二十八瀑、二十二嶂、二十二潭、二十寺、十一门、四阙、九谷、八坑、八岭、九泉、十一溪、一涧等五百五十余处景点。1993年,因编纂新《乐清县志》所需,在《雁荡山志》志稿基础上编成《雁荡山简志》,作为新县志一篇。

2021年9月,《浙江通志·雁荡山专志》作为《浙江通志》三部专志之一,由浙江人民出版社出版,有彩图102幅。该《专志》图文并茂,叙述详细,采用述、记、志、传、图表、录等体裁,以志体为主;纲目清晰,以章结构为主,章的设置以科学分类与现实社会分工相结合。凡具有特别重要地位、文化积淀深厚且体量较大者,设为专志,各置为章。章下设节,节下为根据需要设目、子目与细目等。凡时代、地方特色显著,又难以在正文中展开记述的,如地质公园设为专记。