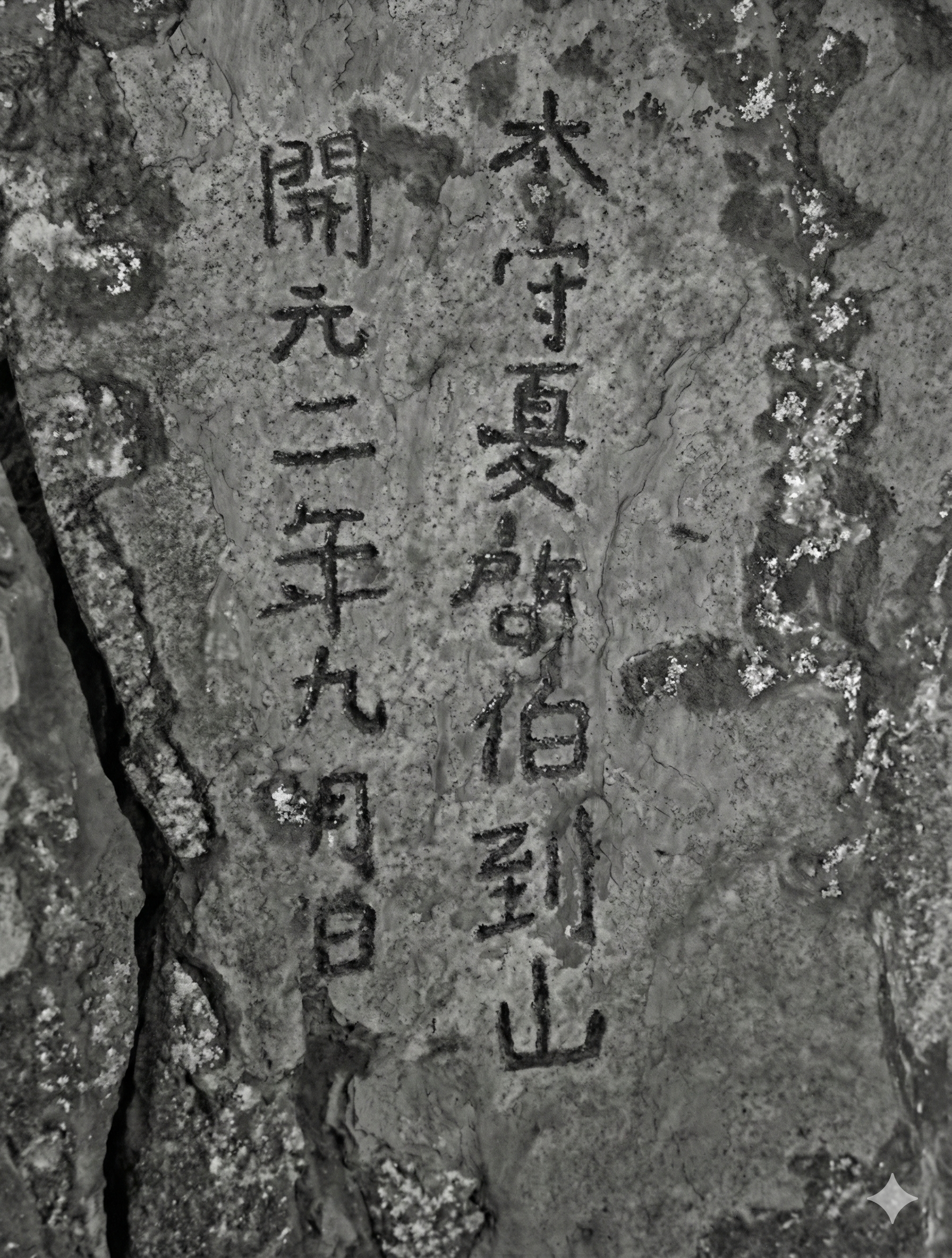

龙鼻洞摩崖石刻,图片由Nono Banana优化

若你站在灵岩景区的龙鼻洞口,抬头望向那面满是孔洞与刻痕的岩壁,第一反应或许不是肃穆,而是嘈杂。

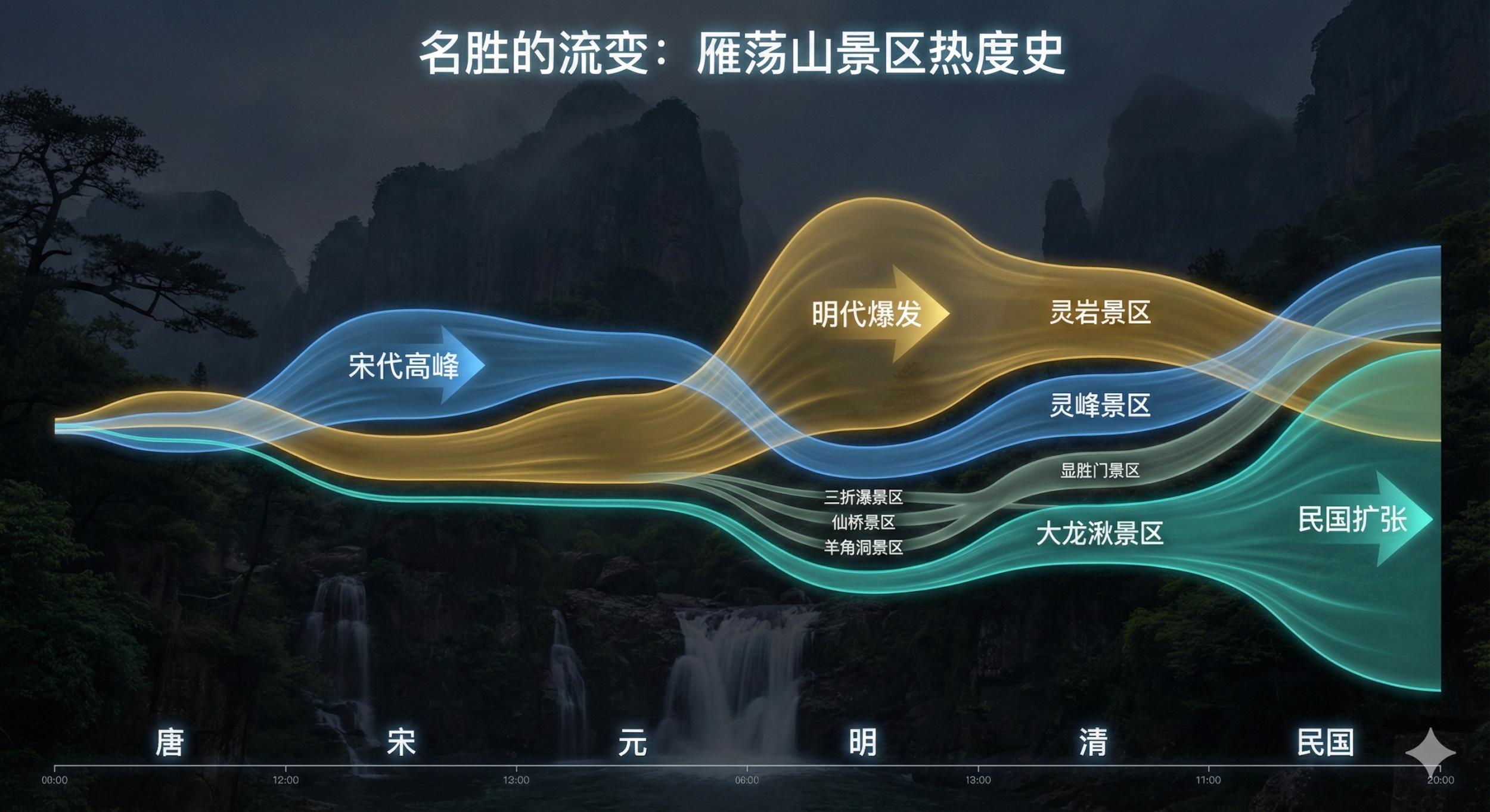

这面岩壁太像一个被刷屏的直播间了。几百年来,无数访客在这里留下了他们的 ID、IP 地址、心情短语,甚至是长篇大论的“小作文”。据《浙江通志•雁荡山专志》记载,全山年代可考的摩崖石刻有350余处,若算上后世新增,总数蔚为壮观,而仅龙鼻洞一处就集中了80余处。

如果将雁荡山视为一块历经千年的服务器硬盘,这些摩崖石刻,就是古人发射的一条条永不消逝的“弹幕”。当我们剥离掉文学的滤镜,用一把卡尺去测量这些石头上的痕迹,会发现这不仅是风雅的“到此一游”,更是一场跨越千年的社交博弈与空间权力的视觉占领。

唐·夏启伯题名 图片由Nono Banana优化

1.0 版本:硬核的“位置共享”

最早的一批“用户”,发出的弹幕通常极简。

在灵峰雪洞的左侧崖壁上,有一行不起眼的楷书:“太守夏启伯到山”。落款是唐开元二年(714年)。没有写景,没有抒情,只有寥寥数字。

这相当于唐代的一条自动定位朋友圈。夏启伯作为早期的“内测用户”,他的目的纯粹且硬核:在这个荒芜的坐标点,进行一次实名认证。这种极简主义的“题名”,在早期石刻中极为常见。唐代大诗人杜甫的祖父杜审言,在大龙湫留下的也仅仅是“审言来”三个字。

在那个交通极为不便的年代,肉身抵达即是最高成就。此时的石壁,功能约等于现代登山者的登顶打卡器——我来过,我见证,石头为证。

龙鼻洞摩崖石刻,图片由Nono Banana优化

2.0 版本:实名制“群聊”与KOL的带货

到了宋代,玩法变了。石刻不再是个人的独白,变成了社交圈层的展示板。

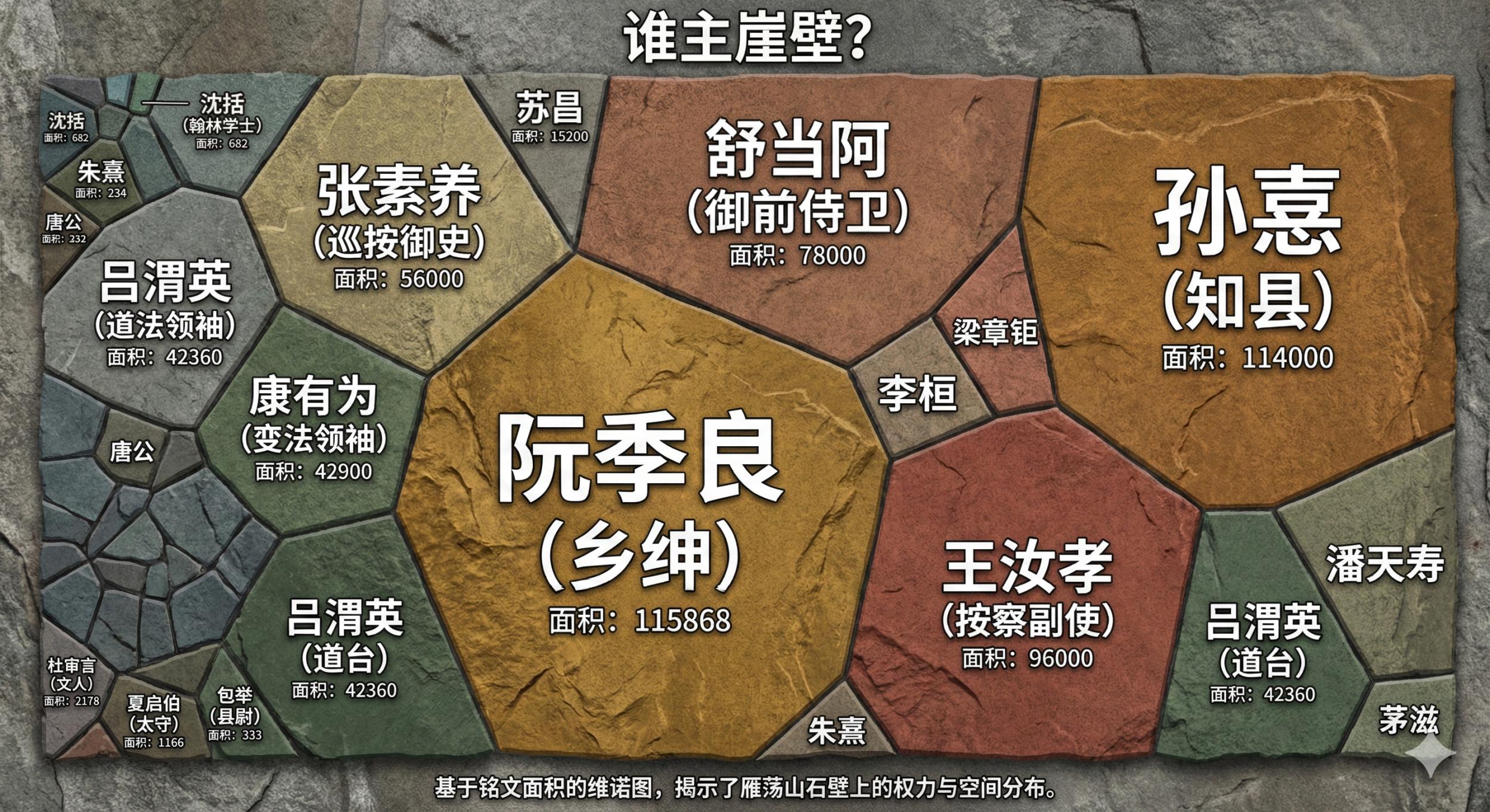

最典型的案例藏在灵峰雪洞和灵岩龙鼻洞的崖壁上。宋熙宁七年(1074年),科学家沈括来到雁荡山。他不仅留下了著名的《雁荡山》一文(那是当时的“爆款推文”),更在石壁上刻下了一长串名单:“沈括、王子京、陆元长、周昌……同游”。

这不仅是一次记录,更是一次精心策划的“圈子展示”。名单里有翰林学士,有转运副使,甚至还有陆游的伯父陆元长。沈括作为“群主”,将这次高端团建的名单永久公示。这种“题名”暗示了当时的人际网络:谁和谁是同僚,谁和谁是同乡,谁有资格进入这个核心的社交圈层。

当后来的游客看到这些名字挤在一起,就如同今天我们在社交媒体上看到大佬们的合影——这是一种权力的互证。

雁荡山古代社交网络 数据来源《浙江通志•雁荡山专志》@Nono Banana制图

3.0 版本:视觉暴力的“通货膨胀”

然而,随着时间推移,这块“屏幕”上的竞争开始白热化。既然大家都来发弹幕,怎么才能让自己的那条被看见?

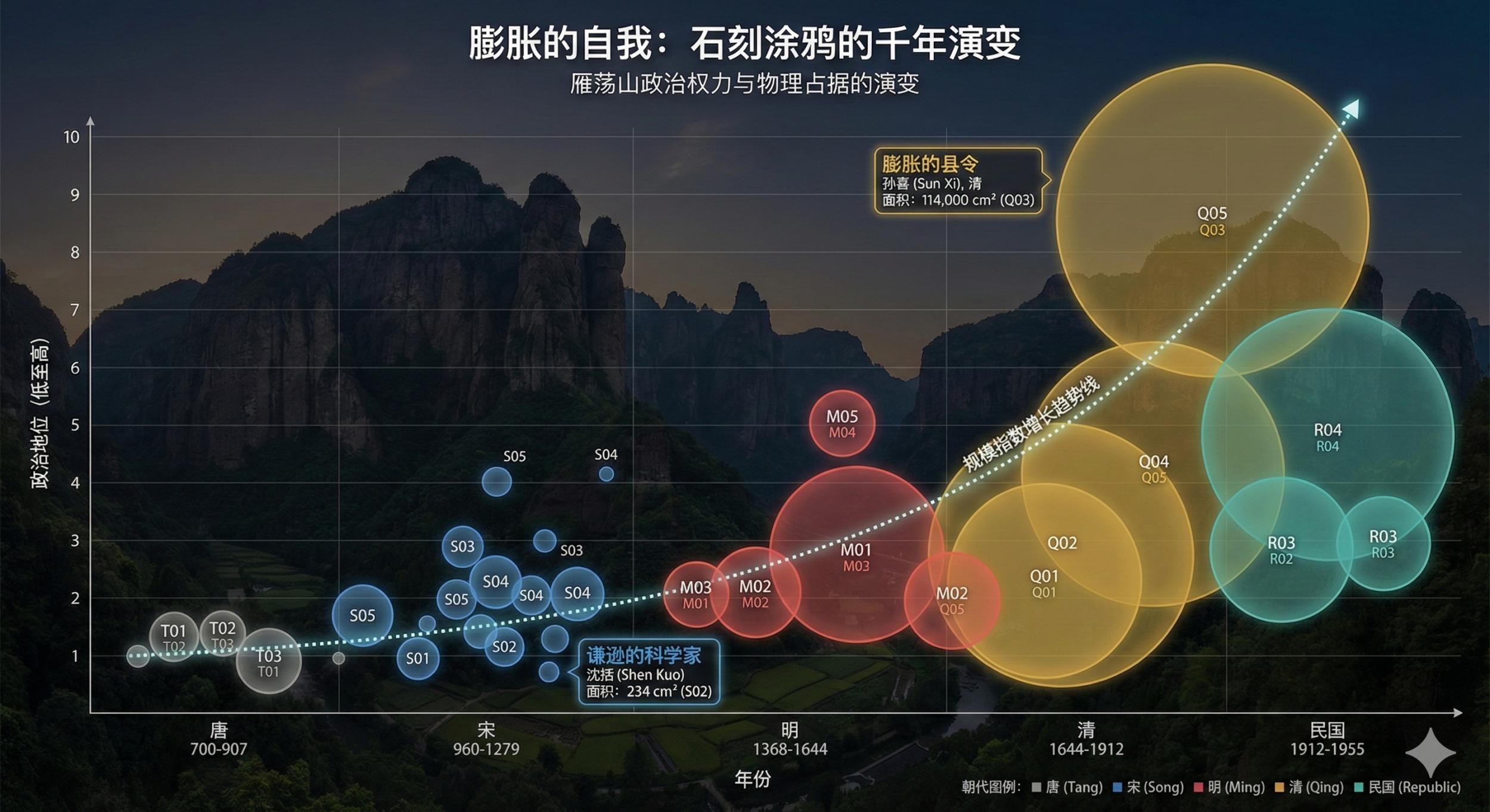

答案简单粗暴:加粗,放大,甚至霸屏。如果我们对石刻的物理尺寸进行数据分析,会发现一个令人玩味的现象——随着年代推移,石刻面积呈现出明显的“通货膨胀”。

宋代的沈括,身为翰林学士、顶级科学家,他在灵峰的题名面积仅为 682平方厘米(62cm×11cm),谦逊得像个注脚。明代著名的内阁大学士黄淮,权倾朝野,他在龙鼻洞的题刻也不过 1155平方厘米(35cm×33cm),依然保持着克制与内敛。

雁荡山石壁上的权力与空间分布 数据来源《浙江通志•雁荡山专志》@Nono Banana制图

但到了清代和民国,画风突变。

清雍正年间,御前侍卫舒当阿在灵峰留下的“雁荡”榜书,面积暴涨至 78,000平方厘米(200cm×390cm)。这已经不是弹幕了,这是强行插入的“开屏广告”。

更具戏剧性对比的,是清同治年间的乐清知县孙憙。论官职,他不过是个七品县令,与沈括、黄淮的地位不可同日而语。但他题写在天柱峰脚的“壁立千仞”四个大字,面积竟然达到了惊人的 114,000平方厘米(190cm×600cm)。

石壁上的权力与物理占据演变 数据来源《浙江通志•雁荡山专志》@Nono Banana制图

若仅从这两个样本进行对比,我们会得到一个惊人的数据:一位清代基层官员的单次“视觉声量”,竟然是宋代国家级学者的167倍。 从现代视角的审美看,这难免让人产生一种“德不配位”的错位感,也折射出晚清官场对于“形式感”的过度追求。

这种物理尺寸上的“恶性竞争”,在民国时期达到了顶峰。如果我们移步至大龙湫景区的连云嶂右壁,会看到乡绅阮季良留下的“千尺珠玑”四个大字。根据测量,其高度达到了 698厘米。

这几乎是两层楼的高度。当文化的含金量不足以让名字流传时,人们便试图用巨大的物理空间来强行抢占历史的注意力。

摩崖石刻上的景区热度史 数据来源《浙江通志•雁荡山专志》@Nono Banana制图

结语:被折叠的时间

如今,当我们再次走进龙鼻洞,看到那些密密麻麻、甚至互相挤压的石刻,我们看到的其实是时间的折叠。

明代的御史张素养,曾用巨大的篇幅罗列了整整一套班子的官衔。虽然没有物理铲除前人的墨迹,但这幅巨型名单在气势上几乎淹没了周围那些精巧的宋人题名。底层的无名氏,则在缝隙中刻下“祈雨”、“求安”的卑微愿望。

这不就是最早的社交媒体吗?

高官的巨幅榜书与文人的精致小楷,在同一平面上争夺着生存空间。雁荡山的石头不说话,但它默默记录下了这千年来,人类对于“被看见”这件事,从未改变过的渴望与焦虑。

摩崖石刻上的游客来源 数据来源《浙江通志•雁荡山专志》@Nono Banana制图

【资料说明】

关于题刻数量: 文中“350余处”来源于《浙江通志•雁荡山专志》对年代可考石刻的统计。

关于尺寸数据: 沈括(682 cm²)、黄淮(1155 cm²)、舒当阿(78,000 cm²)、孙憙(114,000 cm²)及阮季良(高698cm)的尺寸数据,均基于《浙江通志•雁荡山专志》记载的长宽数据计算得出。