葛克俭1941年作品《准备着》

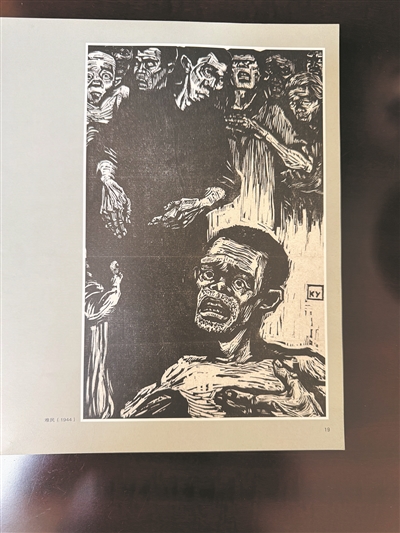

葛克俭1944作品《难民》

葛克俭的女儿葛亚平、葛小平介绍父亲的作品

我国新兴木刻运动干将葛克俭的女儿葛亚平、葛小平,将父亲生前珍藏的徽章等文献资料轻轻摆放在桌面上。其中一枚清晰镌刻着“浙美木研木函班1940”字样的徽章,见证着一位温州热血青年在民族危亡之际,以铁笔为枪,刻刀为剑,刻下坚韧英勇的民族精神和普通人写就的抗战史和抗战故事。

刻下普通人的抗战史

葛亚平翻开了《浙江美术馆典藏葛克俭艺术展》,其中,创作于1941年的《准备着》通过凝练的线条与强烈的黑白对比,刻画了战士背侧站立持枪的瞬间,姿态前倾、单手叉腰,一手持枪,肌肉紧绷,眉眼处粗犷的刀痕强化了决绝的神情,传递出“时刻备战”的紧迫感。葛克俭通过战士的坚毅形象,将个体的战斗准备升华为全民抗战的集体意志,成为唤醒民众、凝聚力量的视觉符号。

与同期许多版画家不同,葛克俭的作品以铁笔为枪,刻刀为剑品中很少出现冲锋的军人或宏大的战场,而是将目光投向逃难的百姓、沉默的工人、无言的农民。他的刻刀之下,是一部由普通人写就的抗战史。“我爸爸的创作都是他亲身经历逃难,亲眼看到的场景。”葛亚平说,他不会凭空想象,这些作品都有原型。

《难民》就是其中的代表作。画面中,一群瘦骨嶙峋的逃难者挤在一起,前景人物的眼神充满茫然与痛苦,后方则是数不尽的衣衫褴褛的身影。画面中用强烈的黑白对照突出了作品主要的人物形象,用细腻结构性的线条将饥饿中难民瘦弱的身形刻画得入木三分,人物面部表情的痛苦在刻刀的刻痕下更感深刻。这幅作品后来入选《抗战八年木刻选集》,成为抗战木刻的代表作。

1940年,抗战进入艰难阶段,农业收获成为民生保障与抗战补给的关键。葛克俭创作了有关农民勤劳生活场景的作品《收获》,发表在温州抗战宣传期刊的《画阵》中,展现了抗战后方的生产活力,让民众在艰难岁月中看到生存的希望,坚定抗战必胜的信念。

1945年,是中国抗日战争的决胜之年。葛克俭用12幅木刻插图重新诠释鲁迅小说《药》,将个体悲剧升华为民族集体困境,唤醒更多民众。“爸爸说当时抗战背景下一些民众的麻木让他心痛,他想通过木刻唤醒国人。”葛亚平解释道。这些插图作为中国木刻家对鲁迅作品连续木刻的初次尝试,具有里程碑意义,后来被浙江美术馆收藏。

温州版画家柯奭认为,葛克俭的创作始终紧扣战时动员需求,其作品不仅是艺术表达,更是融合新闻性、政治性的视觉号角。他善用木刻特有的粗粝质感和强烈明暗,将个体形象升华为民族精神的象征,在艺术社会化的浪潮中履行了记录历史、唤醒民魂的时代使命。

在家创办《木刻通讯》

1938年2月,日本侵略者首次空袭温州。次年,正在林玉笙画室学习的葛克俭毅然放下手中的工笔仕女,报名参加野夫主办的“木刻函授班”。“那时父亲19岁,但国难当头,民不聊生。”葛亚平说,父亲当时一心想为抗日做点事。

葛克俭在第一代木刻版画家张明曹、野夫的教导下,慢慢懂了:创作者描写的对象是人,是劳动人民,没有他们,创作就是无本之木,无源之水。

1941年,温州第一次沦陷,日军在城内大肆抢掠。葛克俭与其他青年版画家创办《木刻通讯》,这份仅32开的小刊物,成为浙南地区抗战宣传的重要阵地。他们还办了个木刻用品社,葛亚平回忆着父亲的日记说道:“这些机构听着庞大,但其实都设在我爸爸的住所里。”在当时温州地下党组织的支持下,《木刻通讯》巧妙通过当时的图书杂志审查,共出版6期。

葛克俭在晚年回顾这段历史时也感慨道:“凡是参加新兴木刻运动的青年大都走上革命道路,这是木刻与革命的结合。开始时我们并不完全知道,待到新中国成立后,才明白温州的木刻运动,当时党组织已经介入,并引导青年成长。”

葛克俭家中保留的一本泛黄日记,其封面上贴有一张便利贴:“此系1942年木合社从上饶英家坊流亡福建崇安赤石图中的日记,字迹潦草,可见生活极不安定。”这本日记的背后就是葛克俭以铁笔为枪的抗争和坚守。

1942年春,因革命形势突变,《木刻通讯》办至第6期停刊,葛克俭离温至江西上饶应家坊,进入东南木刻用品合作社工作。该年初夏,日寇进攻浙赣线,上饶失陷,木刻厂被迫抛弃生产工具,葛克俭与其余工作人员撤退到福建崇安县赤石镇。沿途崇山叠嶂,道路崎岖,上有日寇飞机盘旋轰炸,下有散兵枪声,路中逃难的人,摩肩接踵。兵荒马乱的时代,他们徒步走了七、八天,才到达目的地。

“抗日战争艰苦卓绝,但父亲的救国信念从未消失,他总说‘那时候我像一团火,投入到抗战运动中去,尽自己的一份力量。那段时间的工作热情,我至今难忘’。”葛亚平说到这段历史时激动不已。

1943年,葛克俭考入东南联大艺术专修科,师从潘天寿、倪贻德。1946年入上海美专。在校期间,葛克俭坚持用木刻创作,进一步激发中华儿女同仇敌忾、众志成城的斗志。

从抗战烽火到建设岁月

抗战胜利后,内战一触即发。葛克俭创作了《人民反对战争》,以倾斜构图和黑白块面的强烈对比,刻画了一位举手高呼“不!”的底层人民形象,背景是深受战乱之苦的群众群像,传递出民众对战争的痛恨与对和平的渴望。

按照党组织的安排,葛克俭返回温州,从事地下工作。葛小平说:“我当年看电影《永不消逝的电波》,爸爸告诉我,电影中的场景几乎与他们当时的情形一模一样,当时我们是提着头颅作斗争的。”

葛克俭在地下斗争中坚持以笔为枪鼓舞大众,曾两次将自己创作的大幅反饥饿、反内战、反迫害漫画张贴于温州五马街闹市。其木刻《消息》构思精巧、寓意深远,被誉为“埋葬旧时代的号角”,后入选《中国版画集》,成为中国新兴版画的代表作。葛克俭本人还成为“浙南游击根据地四画家”之一。

葛亚平在翻阅父亲与学生的通信时感慨:“他平时话不多,但一谈起抗战和木刻,就像换了个人,对学生更是倾囊相授。”那些保存完信件中,满载着青年学子因他而走上艺术与革命道路的感激之情。

新中国成立后,葛克俭曾担任浙江省文化局美术组组长、浙江群众艺术馆美术处主任、《浙江画报》责任编辑等。期间创作的《西湖的早晨》《村校放学》等版画广受喜爱,部分作品刊发于《人民日报》副刊。

1960年,葛克俭调往浙江林学院后,从事植物科学画的研究和创作,并出版了《浙江树木图谱》等。葛克俭晚年因视力衰退,转向写意花鸟,其画作以简驭繁、形神兼备,流露出恬淡从容的诗意境界。葛小平说,父亲经常讲,艺术对他“就像一团火,怎么也扑灭不了。”

2012年,葛克俭将自己的版画精品捐赠给浙江美术馆永久收藏,他的3位女儿葛亚平、葛小平、葛和平又数次捐赠,为研究浙江版画发展史提供了宝贵的资料。

葛克俭以铁笔、木刻版画镌刻出中华民族的苦难、抗争、梦想和收获,留下一脉相承的精神火种。他的艺术始终与人民同心、与时代同频,诠释着“为人民而艺术”的真谛。 作者:叶芝瑄