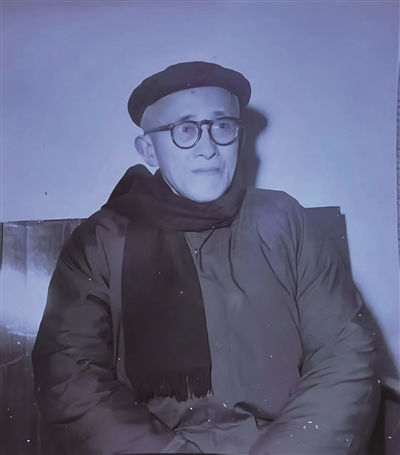

陈光宗像

《鲁迅造像》(木刻),陈光宗创作于1932年。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,回望往日峥嵘岁月,在波澜壮阔的抗日救亡文艺战线上,温籍文艺家心怀家国,赤子丹心,成为一股强大的有生力量。其中不可不提的,是并不被人熟知的温籍画家陈光宗先生(1914-1991),他身处战争烽火硝烟中,一直活跃在抗日文艺战场上,以文化之光照亮民族救亡的征程。

民族危亡之际,他以笔为刀,在文艺阵地上冲锋陷阵

1929年,帝国主义国家为转嫁危机,加强了对中国的掠夺。位于东海之滨的温州,活跃着革命斗争的力量,成为爱国青少年坚韧抗争的阵地。

在私立瓯海中山中学(今温州第四中学)就读的陈光宗,小小年纪就受到新思潮的影响,思想进步,积极参与学校社团活动。1930年暑假,他与同学一起成立了进步文艺社团苗秧社,宣传“国家兴亡匹夫有责”的思想。

九一八事变发生,日本开始全面侵华。低陈光宗一届的校友胡今虚与一些文学青年联合组建进步文艺社团动荡文艺社,创办了进步刊物《动荡文艺》,宣传革命思想,参与抗日救亡运动。苗秧社融进了动荡文艺社,其成员成为动荡文艺社的骨干力量,陈光宗凭借自己扎实的美术基础,创作木刻《鲁迅造像》,发表在《动荡文艺》上。

1932年6月,陈光宗中学毕业。在他毕业前后,还与志同道合的同学组织了蚂蚁文学社,编辑、印发进步刊物《蚂蚁》等。1933年秋,陈光宗前往上海求学。

两年后,陈光宗从上海回到温州,在中国茶业公司温州办事处谋得一职。这一年,日军侵略势力深入华北腹地,中华民族危机空前严重。陈光宗以画笔为武器,用美术作品揭露日军侵略罪行,其中一幅漫画《不堪回首》入选1936年11月在上海举办的第一届全国漫画展览会,温州仅陈光宗的作品参展。上海展出结束后,作品还在南京、苏州、杭州等地巡回展出,当在广西的一个县城展出时,遭遇日寇飞机轰炸,所有作品全部损毁。

1937年春,中华全国漫画作家协会在上海成立,并在广州、西安、温州等地成立分会。陈光宗是中华全国漫画作家协会首批会员,他与全国漫画家们携手并肩,全身心地投入抗日洪流,创作出一大批优秀的抗战漫画作品。

1937年7月,卢沟桥的炮声震碎了寂静的夜空,中国全面抗战爆发。陈光宗与新兴版画运动干将林夫等一起组建了浙南地区第一个抗战画刊社,联合漫画界同仁,站在抗敌救亡的阵线上为正义与公理呐喊。当年11月,抗战画刊社正式出版《抗敌漫画》,陈光宗创作的《文明欤?野蛮欤?》《日本军阀后顾之忧》等作品、林夫创作的《侵略者的末日》《到前线去》等作品,都刊载在《抗敌漫画》上。《抗敌漫画》作为浙南重要的抗日救亡刊物,发行到抗日前方和后方去,成为鼓舞斗志、唤醒民众的“无声炮弹”。

山河染血,民族危亡,陈光宗以笔为枪,创作大量以抗战为题材的漫画作品,并选出20余幅作品,受永嘉县立民众教育馆的邀请举行巡回展览。陈光宗作为温州漫画个展第一人,在文艺阵地上冲锋陷阵。

陈光宗还加入了永嘉战时青年服务团,在流动演剧队(后改称演剧社)从事舞美设计、演员化妆、搭建舞台等。该服务团成立于1937年8月,一年后团员发展至8500人,成为浙南地区规模最大的抗日团体,该团通过街头宣传、戏剧巡演等形式,发动、团结群众参与抗日救亡,1938年9月被国民党当局取缔。

1940年初,陈光宗与温州画家陈振龙等同乡抗日志士成立画阵社,创办《画阵》月刊,他们坚持用画作记录苦难、唤醒抗争。画阵社阵营不断壮大,漫画家、美术教育家俞乃大,画家金逢孙、潘仁、陈沙兵、葛克俭、李成勋、苏昧朔等陆续加入。可以说,温州艺术家在残酷的战争环境中,充满着金戈铁马的英勇之气,成为抗日战场上不屈的脊梁。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当胜利的消息传到温州时,温州城成了欢乐的海洋。陈光宗欣喜若狂,在游行的队伍中载歌载舞,与画家好友一起高呼口号。

满怀崇敬之情,他多次为鲁迅造像

陈光宗擅长漫画,但他最初接触的是木刻艺术。

初中时期,陈光宗受到胡今虚等好友的影响,阅读了鲁迅的许多作品。怀着对鲁迅的崇敬之情,1932年春夏之交,陈光宗依据鲁迅的照片,用简陋的刀具,精心创作了一幅版画。这是一幅黑白木刻的鲁迅肖像,尺寸为8×7.2厘米,作者将鲁迅的民族气节、不屈精神与深沉的忧国忧民情怀,在木板上一刀一刀地刻进自己内心的所感所想。那一年他18岁。

胡今虚把这幅鲁迅木刻像(拓片)以动荡文艺社的名义寄给半月刊《论语》主编林语堂,并附信:“此画请登在《论语》或转赠鲁迅先生。鲁迅先生很喜欢木刻,这张不是颇好吗。”林语堂收到后,就把画像转寄给了鲁迅。

1933年8月1日,在当天的日记里,鲁迅写道:“得陈光宗小画象(像)一纸。”这幅题为《鲁迅造像》的画像有着扎实的美术基础,以形写神,让鲁迅喜欢,就收藏了起来。

鲁迅收藏有多位中国版画家创作的鲁迅木刻肖像。20世纪30年代,中国新兴版画在鲁迅的推动下,迎来新的发展契机,他积极引进并自费出版外国版画集,整理编印中国古典版画集,为中国青年艺术家提供了宝贵的学习范本。他扶植新兴木刻社团,指导青年创作,初步创立版画理论。中国新兴木刻艺术在抗日战争的烽火岁月里茁壮成长,从艺术探索转变为战斗的武器。

1933年9月,陈光宗到达上海,在业余美术教学机构白鹅画会学习。第二年的一个秋日,陈光宗在四川北路的内山书店里见到了鲁迅。书店由日本友人内山完造创办,是鲁迅在上海时期最常去的文化场所之一。陈光宗喜出望外,这是他第一次见到鲁迅,鲁迅闲坐在一条小凳上,是一位慈祥的长者。他“蓬着粗墨的短发,穿着旧长袍,脚上套着胶底鞋,一只手垂着,一只手指缝里夹着烟卷,烟丝袅袅的,态度很闲散”。(见胡今虚《鲁迅画像的遭遇》一文)陈光宗赶忙拿出记事本,用铅笔画下他的肖像速写。陈光宗怀着激动的心情回到自己的住处,又用墨笔在画作上润饰了一番。这幅鲁迅像,用的是漫画笔法,画面中只有鲁迅人像。

陈光宗把这幅画像拿给正在上海的胡今虚看,也在其他朋友中传阅,大家认为画像的姿态和角度选得不错,神情描绘得生动逼真。更重要的是,为鲁迅画像的画家不少,而现场为鲁迅写生的作品极少。

热心的胡今虚把这幅画像寄给多家刊物,最终却没能刊发。没能刊发的原因几乎一样,都是遭到了国民党图书检查部门的查处,“横眉冷对千夫指”的鲁迅画像被禁止刊出。新中国成立后,许广平多次寻找此画像,终无结果。

1937年10月,鲁迅逝世一周年,永嘉战时青年服务团联合社会各界举行纪念大会,陈光宗连夜绘制巨幅鲁迅半身像。19日,纪念大会在温州中央大戏院隆重召开,高约3米的鲁迅画像高悬在主席台上。纪念大会结束后,陈光宗走上街头,参加千人大游行,大游行以鲁迅画像为前导。

寒来暑往,四季更迭。新中国成立后,在上海和浙江杭州等地工作的陈光宗,又多次描绘了鲁迅画像。在鲁迅逝世五十周年之时,71岁的胡今虚和70岁的温籍诗人莫洛,为编印《鲁迅逝世五十周年纪念资料选辑》,在瑞安城区找到阔别40来年的好友、已经72岁的陈光宗。此时的陈光宗,白发苍苍,神情迟滞,患有老年痴呆症。两位老友拉着陈光宗的手,促膝相对,好久说不出话,心中隐隐作痛,但还是忍不住表明了来意,想请他重绘1932年春夏之交所创作的《鲁迅造像》、1934年秋为鲁迅现场写生的肖像画和1937年10月连夜创作的巨幅鲁迅半身像。

记忆力几乎完全丧失且已封笔二十多年的陈光宗,奇迹般地眼中闪出光芒来,抖抖索索地找来画笔,巍巍颤颤重绘了老友要求的这三幅鲁迅肖像画。

坎坷的命运让人唏嘘

c

据有关介绍和材料,大致可以拼凑出陈光宗这样的人生:陈光宗出生于1914年,父亲陈杏人是儿科名医,还兼营茶叶生意。1922年,陈光宗就读于永嘉第十初等小学,他爱好绘画,父亲为他购买大量中外美术书籍,他沉浸在艺术的海洋中。

1929年,陈光宗考入瓯海中山初级中学,他取字玄一,笔名陈陶陶。美术老师是苏昧朔,画家,温州平阳人,与数学家苏步青、书法家苏渊雷并称“平阳三苏”。在苏昧朔的教育引导下,他精研西洋技法与国画笔墨,也涉及民间风俗画,他还喜欢国学经典和进步文学作品。1932年,他创作了取材于水浒传的漫画连环画《乌龙院》,在温州大型综合性日报《温区民国日报》(1934年9月改名为《浙瓯日报》)连载,大受读者欢迎,同时该作品还在上海英文报纸《大美晚报》发表。陈光宗是温州第一个连环画作者。

1932年秋,陈光宗与名门闺秀谷大翠结婚,两人同岁,门当户对,情投意合。婚后不久,陈光宗赴上海学习美术,受到新文化思想的影响,也开拓了创作的视野。

1941年至1944年,温州三次沦陷;1943年,陈光宗祖宅毁于大火;1945年,父亲陈杏人病逝;那一年,他就职的中国茶业公司温州办事处关闭。接二连三的天灾人祸,使得陈光宗全家生活陷入困境,他忍痛卖掉祖宅基,携家眷离开温州城区,投靠在瑞安经商的内兄谷观初,典住在孙氏故居(即玉海楼,由学者孙衣言、孙诒让父子所建)书斋。

新中国成立后,陈光宗到了开业不久的温州市新华书店工作;1951年5月,他到了省城杭州,在浙江人民出版社任美编,并创作以抗美援朝为题材的连环画,发表于《华东画报》;1953年,他赴沪从事连环画创作。

历史风云中,陈光宗遭受了不公平的对待,直到1978年,他才得以平反,可他已经身体羸弱,疾病缠身,虽然有女儿的贴心照顾,但老年痴呆症状日益明显,终日自闭,不肯见人,于1991年5月20日在瑞安与世长辞。