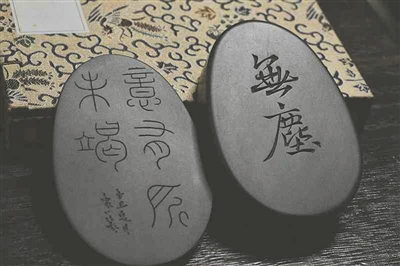

王怀森与艺友联名作品

歙砚铭刻

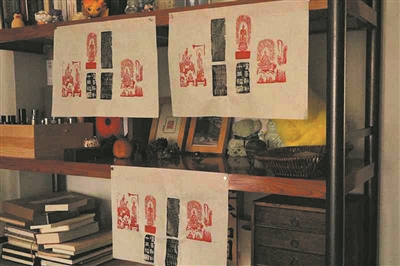

工作室里展出的造像印

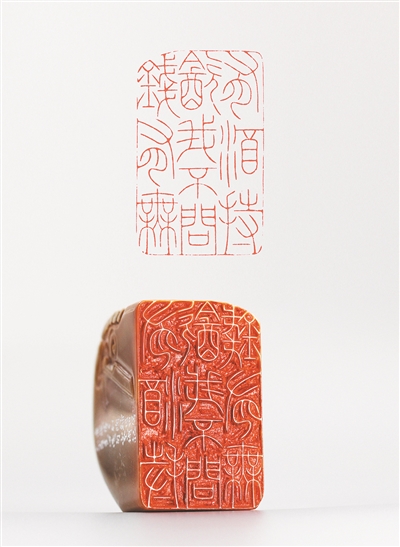

篆刻作品 《有酒持饮我 不问钱有无》

温州网讯 “有酒持饮我 不问钱有无”“好书到手不论钱”“世间安乐为清福”,在90后青年篆刻艺术家王怀森的工作室中,此类洋溢着十足松弛感的篆刻作品颇为丰富。王怀森师从西泠印社社员、浙派篆刻艺术研究院研究员杜延平,在金石艺术领域潜心钻研已逾十载。现身为浙江省书协会员、东隅印社理事、宣和印社特约讲师的他,以一种“玩”的心态对待篆刻,为这门艺术增添年轻气息,叩开年轻人的心扉。

石缘深种

北漂岁月藏热爱

王怀森与石头的缘分,早在初中时期便已在其心中深深扎根。一块看似毫不起眼的顽石,竟使他自此痴迷于石上艺术,并毅然决然地踏上了雕刻求学之路。初学不久,一次偶然的网络机缘,让他结识了杜延平。为了追寻艺术的真谛,他奔赴北京,开启了拜师学艺的北漂生涯。

“记得2016年的冬天格外寒冷,母亲陪着我乘坐火车前往北京,一路上她总是念叨着,担心我遭遇骗子。”谈及往事,王怀森的眼眸中泛起光,“我们到了北京喝了一碗热羊汤,便直奔杜延平的工作室。杜延平当场为我讲解篆刻技法,母亲听完那堂课,直说‘放心了’,就购买了回程车票。”

在此后的岁月里,一间面积为15平方米的出租屋成为他的生活及艺术创作空间。王怀森笑着回忆道:“我与师兄共同居住于此,屋内陈设仅有两张单人床、一个旧衣柜和两张木桌。进入屋内脱鞋上炕,外出时穿鞋下炕,空间极为狭小,转身都需格外谨慎。”那段日子完全被“学习与创作”所占据,尽管几乎每日只休息五六个小时,但他从未感到过辛苦。

那时的他最为痴迷的事情当数淘石头。每次从石料市场归来,他都会扛着大包小包的石料,累得满头大汗。由于出租屋空间有限,石料堆不下时,便会垒在桌子上。完成的作品摆满窗台,宛如筑起的一道墙;未完工的石料则被塞在鞋柜旁和桌底下。他说:“整屋都弥漫着石头的气息,那是一种令人感到无比踏实的味道。”

他沉浸于刀与石的艺术天地,几乎与外界“隔绝”。他幽默地说:“同龄人聚会时,很少邀我参与,而我的朋友圈中很多都是年长我数十岁的‘忘年之交’。”选择篆刻这门需凭借耐心与时间沉淀的艺术,即意味着要忍受住寂寞。而这些年长的艺术友人,恰是他艺术征程中最为珍贵的引路人。

印风多变

以“玩”的心态解构传统

“我的印风,是‘玩’出来的。”谈及创作风格,王怀森的语气里满是随性与笃定。他的浙派白文印既有古拙厚重,又融入凌厉刚健,多字创作中,线条崩裂残损却不失连贯,尽显金石本色。

这份“玩”,实则是对传统艺术的深度解构与创新重组。“字法里的三角造型,源自西周汉经文;章法布局,又借鉴了明清印派的疏密之道。”他解释,篆刻创作从不是简单的技法叠加,“就像1加1不等于2,可能等于4甚至更多”。将浙派光洁的线条与金石味浓郁的糙线相融,或用灵动多变的线条承载苍劲有力的文字,都能碰撞出全新的艺术火花。在王怀森看来,创作与烹饪极其相似,心情不同,食材搭配不同,出锅的味道就会变得独一无二。

而在他眼中,篆刻的载体远不止一方印章。“甲骨文既能刻在龟甲上,也能拓印于铜器、紫砂壶、瓷器、砚台之上,明清时期还有艺人将其刻于犀角、象牙,每一种载体都能赋予篆刻新的生命力。”王怀森感慨,这门古老技艺看似小众,实则包罗万象,表面是一方小小的印章,底下却是纵横交错的文化脉络,得像挖宝藏一样,一层层往下深挖。

薪火不熄

用年轻力量激活古艺

“古老技艺不应仅存于博物馆中,需让更多的人主动接近并喜爱。”这是王怀森心中坚持的信念。他于2023年回到温州乐清,并成立了双狸奴馆篆刻工作室,与诸多来工作室的艺友维持着“亦师亦友”的关系,日常交流中也总是围绕着“刻”。正是这种思想碰撞,促成了名为“全村之希望”的篆刻兴趣小组的诞生。小组成员各有所长,有人精通手冲咖啡,有人醉心于瓯窑烧制,有人擅长书法创作,有人钟情于绿植养护,而篆刻则是他们共同的精神联结。

每次相聚,小小的创作室里总是暖意融融,手冲咖啡的香气混合着墨香,绿植的鲜翠点缀着石印的古朴。大家时而探讨技法,时而分享心得,兴致盎然时便即兴合作。一人挥毫书写,一人泼墨作画,最后由王怀森掌刀盖章,每一件“联名作品”都藏着独特的巧思与温度。

从初中阶段便痴迷于石头的少年,到北漂学艺、执着专注的学徒,进而成为推动篆刻艺术创新的青年艺术家,王怀森凭借一把刻刀,于方寸石印之间镌刻下对艺术的坚守。