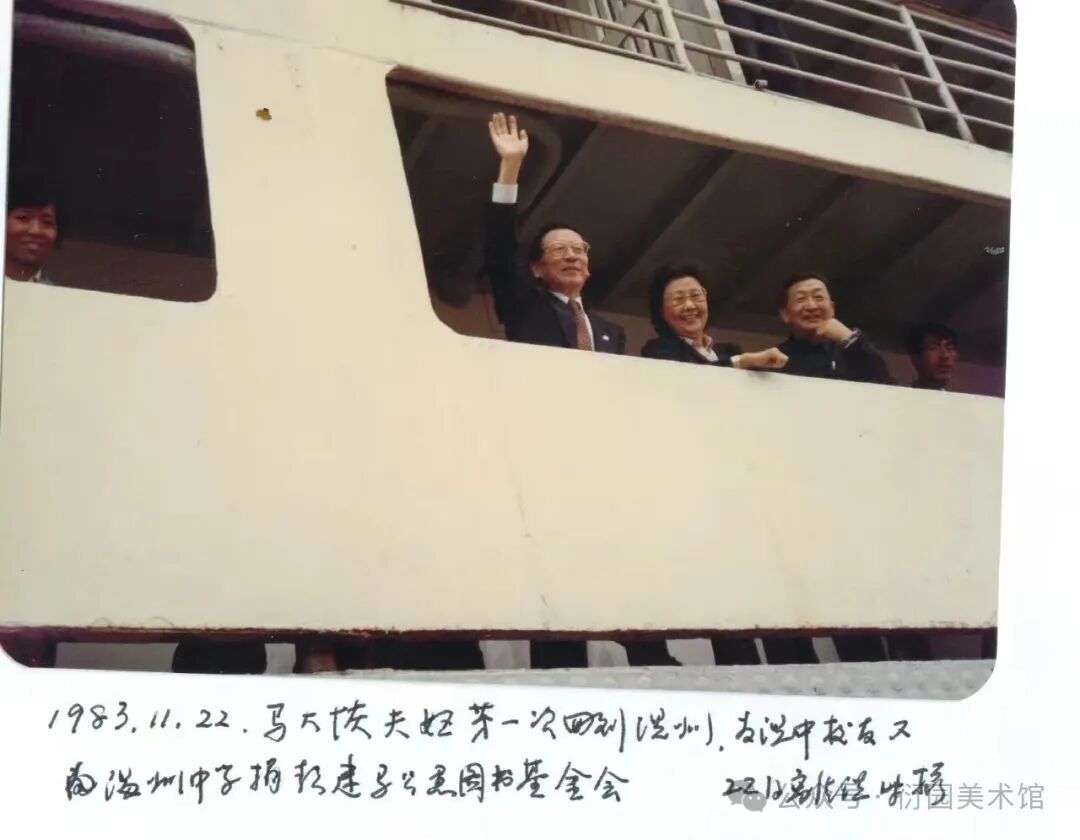

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在这个具有特殊历史意义的时刻,我不禁想起十年前,马公愚先生次子、抗日老兵马大任先生应中国政府邀请,作为美国飞虎队访华团成员来到北京,参加了盛大的抗战胜利70周年纪念活动。

2015年,马大任接受邀请回国参加纪念抗战胜利七十周年活动,和飞虎队员在湖南芷江飞虎队纪念馆前合影(前排左一为马大任)

纪念活动结束后,九十五岁高龄的马大任先生回到故乡温州省亲。2015年9月10日晚,我荣幸地邀请到马大任先生莅临寒舍出席晚宴。作陪的有马先生女儿马一香、马公愚侄孙马亦钊、原温州市文旅局局长张纯芳、著名画家吴绶镐、华东师范大学教授张索、温州书画院副院长张真恺,马亦钊学生原温州博物馆馆长王新宇、温州书协副主席陈胜武、鹿城区美协副主席卢凡等。席间,马先生与诸位嘉宾不仅鉴赏了我珍藏的马孟容、马公愚书画作品,还娓娓讲述了他抗战时期投笔从戎,担任美国飞虎队陈纳德将军的翻译和译电员的难忘经历,以及在美国拜访“高陶事件”当事人高宗武,深入了解事件始末的往事。这场聚会既是一次文化的盛宴,更是一次历史的回顾,让人感受到马氏家族深厚的家国情怀。

一、百年家风:书画传家,爱国为本

温州马氏家族三百年来始终恪守着一则不成文的家训:认真读书,踏实学问,求真才实学,不慕虚名,不谋官职,不图私利,以所学所长服务社会。这种家风不仅体现在艺术修养上,更彰显于精神境界、家国情怀和民族气节之中。

1931年,日本发动“九一八”事变,中国人民开始了长达十四年的艰苦抗战。当时在上海美专任教的马孟容、马公愚与一批爱国同仁积极投身救亡活动。身在欧洲的何香凝女士闻讯后立即回国,于1931年12月11日在上海发表主办救国济难书画展览会宣言。次日,马孟容、马公愚出席何香凝发起的征集书画茶会,并发表爱国演讲,与黄宾虹、王一亭、张红薇、张大千、郑曼青、方介堪等五十多位书画名家共同认捐书画一千多幅。

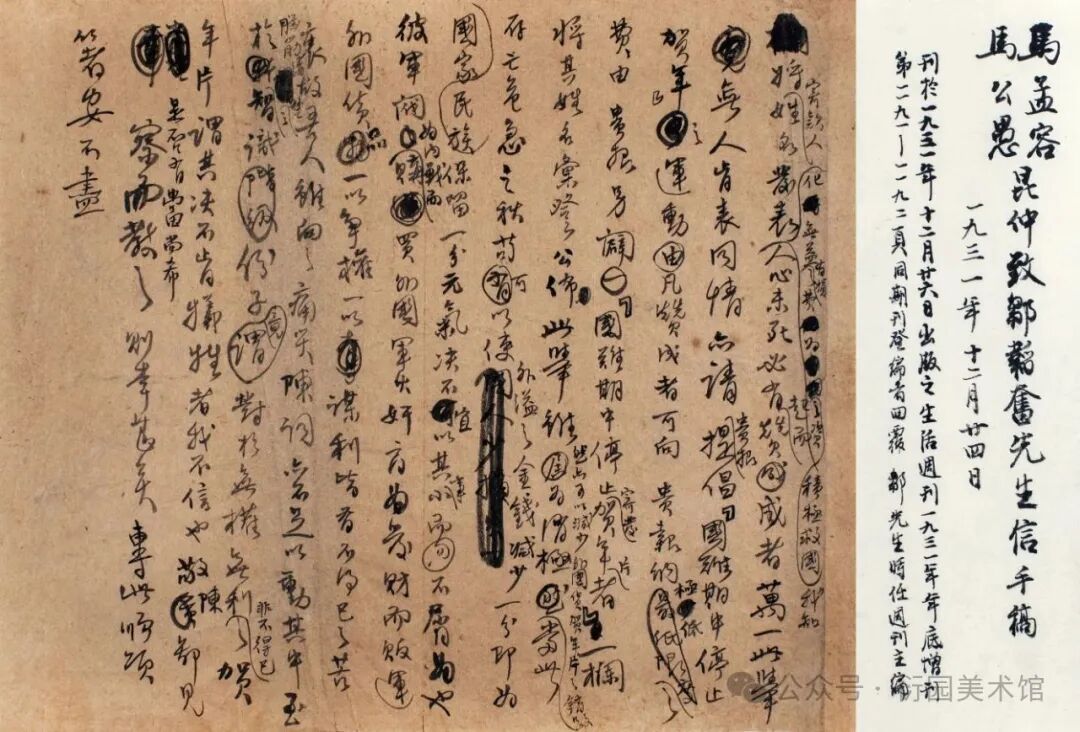

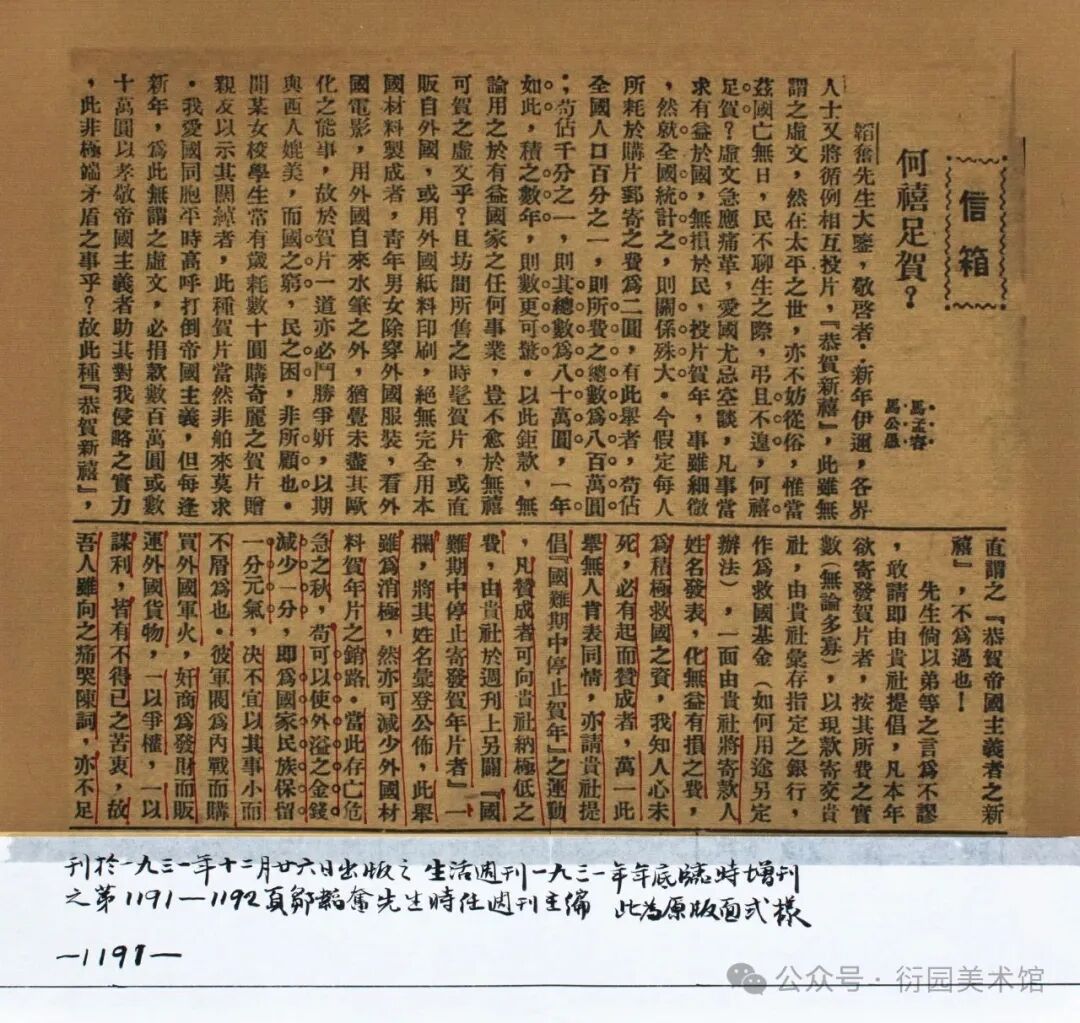

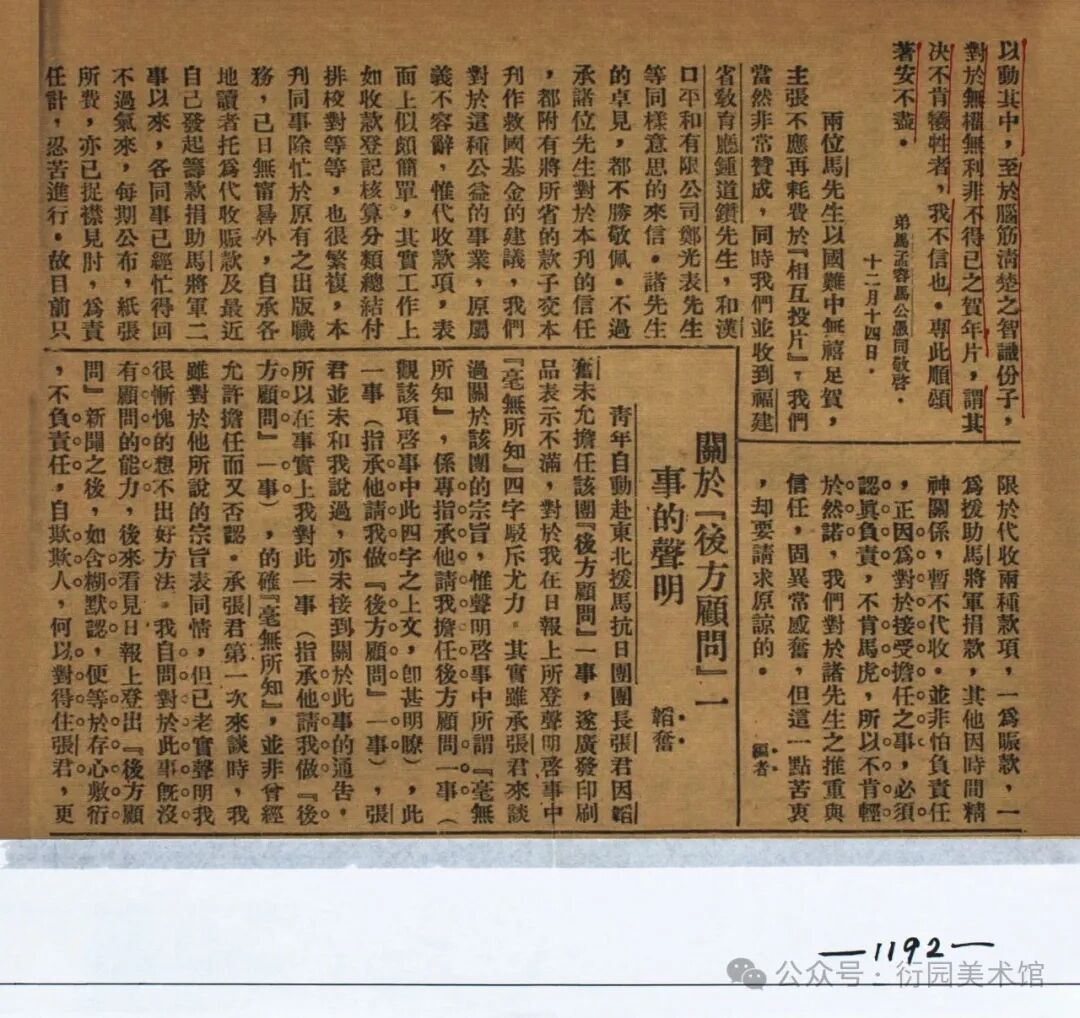

12月14日,马孟容、马公愚联名致函上海《生活》杂志主编邹韬奋,发表《何禧足贺》公开信,呼吁社会各界停止互寄贺年明信片,将节省下来的费用捐献给国家,以救国难,为民族保留元气。

马氏兄弟致邹韬奋《何禧足贺》手稿及其于《生活》杂志刊登版面。马亦钊藏

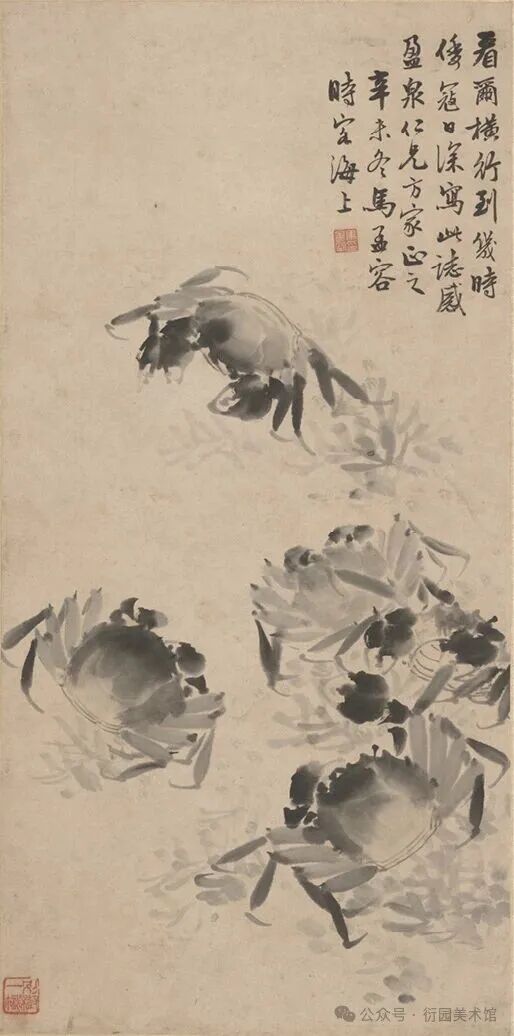

1932年初,日本侵略者在上海不断制造事端,最终在1月28日午夜悍然进攻,制造了“一·二八”事变。驻沪国民党第十九路军在蒋光鼐、蔡廷锴指挥下奋起抵抗,揭开淞沪抗战序幕。在全国抗日浪潮风起云涌之际,马孟容将内心对日寇的满腔愤怒挥洒在《群蟹横行图》上,并题跋:“看尔横行到几时。倭寇日深,写此志感。盈泉仁兄方家正之。辛未冬,马孟容时客海上。”

马孟容 群蟹横行图。立轴65.4×32.1cm。水墨纸本 1932年。温州博物馆藏

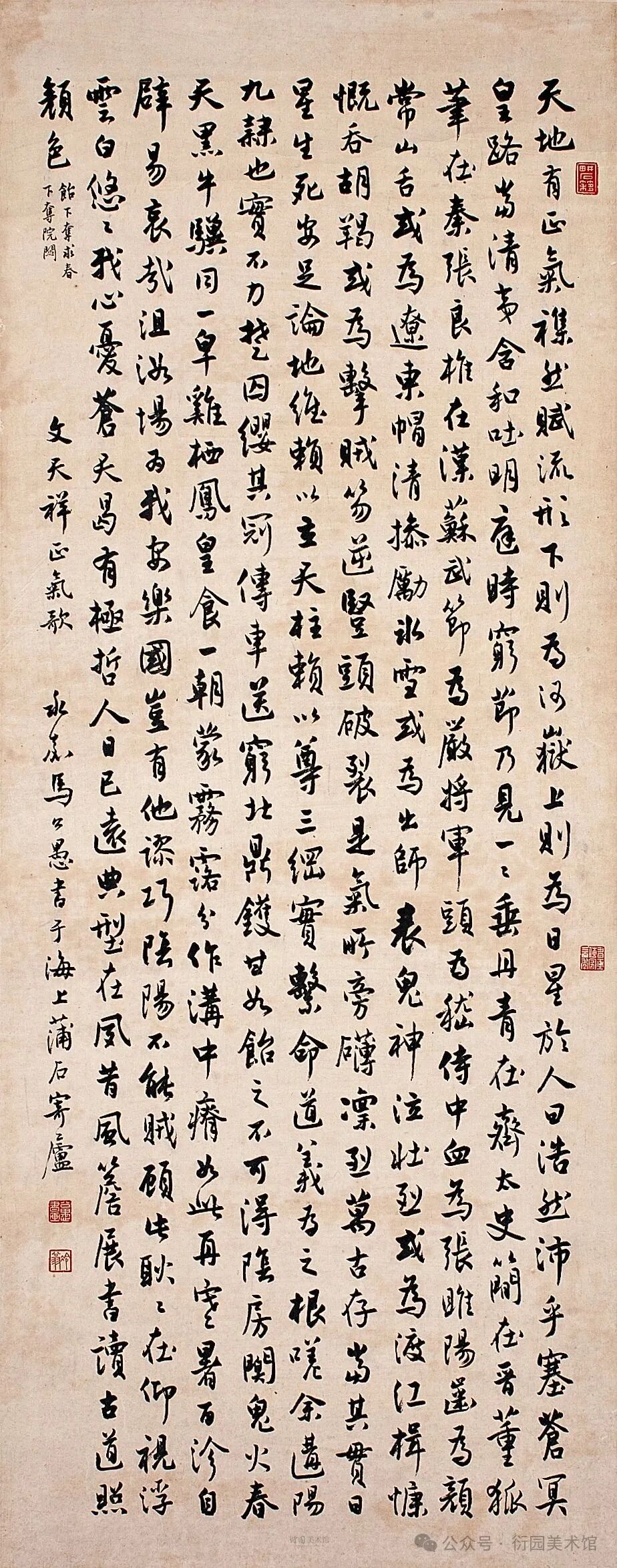

日军占领上海期间,闻知马公愚大名,多次登门威胁利诱,软硬兼施,企图请他出任汪伪政府要职。马公愚以身体有恙为由坚决拒绝,并书写文天祥《正气歌》悬挂厅堂,以明心志,彰显了不屈从于侵略者的民族气节。

马公愚 书文天祥《正气歌》。立轴 111×43.5cm 水墨纸本。温州衍园美术馆藏

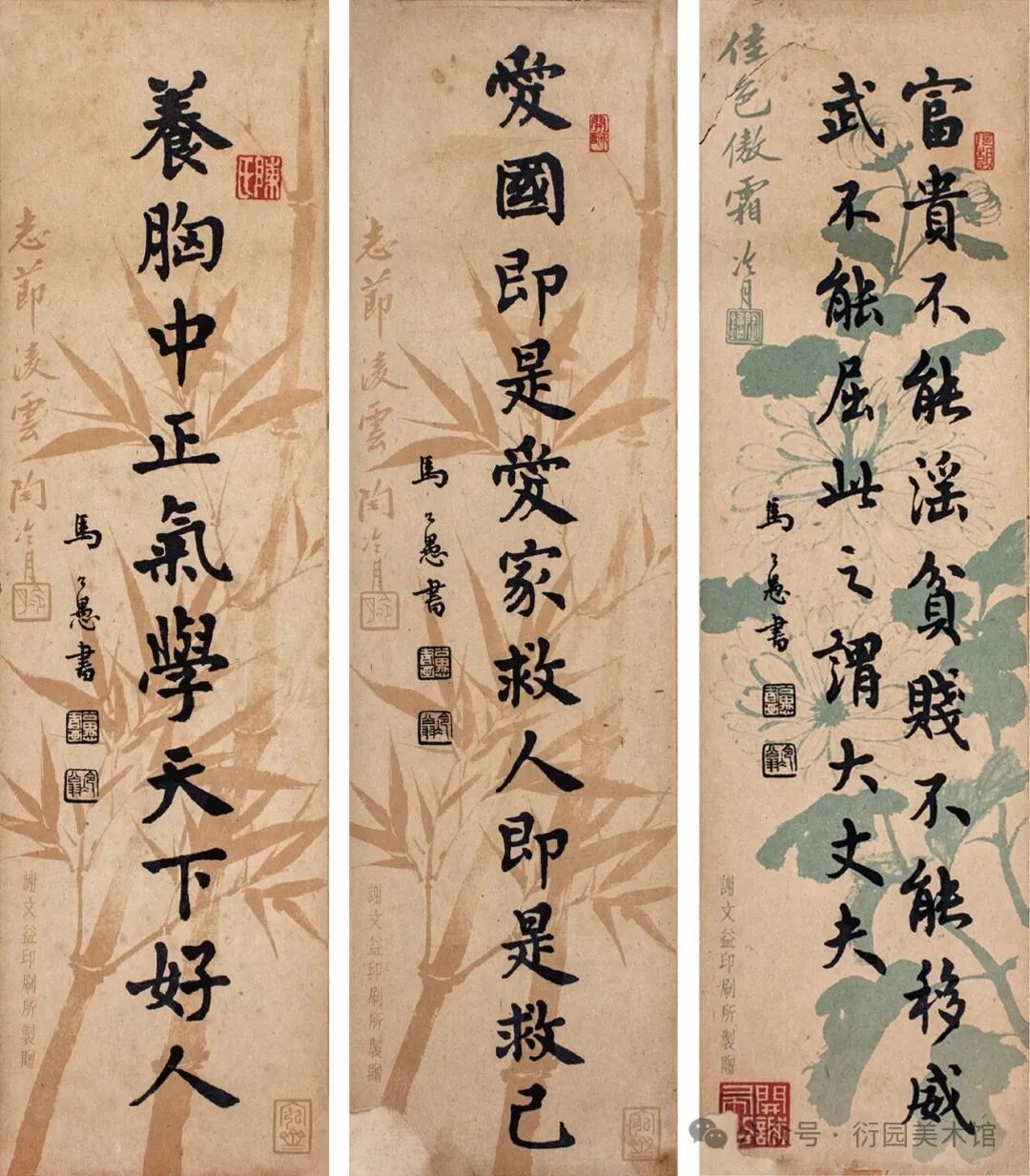

与此同时,为重振国风、挽救末俗,马公愚为上海谢文益印刷所撰写并书写格言,内容有“爱国即是爱家,救人即是救己”、“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,世之谓丈夫”、“养胸中正气,学天下好人”等。每组二十页,印制数千组,供民众免费取用,呼吁大众共赴国难。

马公愚为谢文益印刷所书格言。方韶毅藏

二、家书见证:铁蹄下的坚守与期盼

马氏家族自清初迁居温州,祖上“银潢公”于康雍年间兴建马宅。道光八年(1829年),马家第七代马蔚霞高中解元,自此家族声名鹊起。到马兰笙时,马家以书画传家已近二百年。马兰笙擅长诗书画印,尤精琴艺,将家族琴艺发扬光大并传授给次子马寿洛。

马寿洛(1869—1962),字祝眉,晚号菊叟,邑庠生,马兰笙次子。工诗文,擅隶书,善奏古琴,通中医。后任浙江省文史馆馆员,著有《春晖堂琴谱》《桐君录》。马祝眉育有四子一女,长子马孟容、次子马公愚被誉为“马氏双璧”。

1915年马孟容、马公愚结婚时家庭合影。

抗战时期,温州曾三次沦陷。日军侵略期间,烧杀抢掠,无恶不作,民众处于水深火热之中。据统计,温州抗战期间人口伤亡达10093人。年迈的马祝眉生活在日寇铁蹄下,以一介书生之身,如老牛舐犊般呵护家族成员,艰难维系大家族的同时,仍难掩家仇国恨。他在家书中表达了对日本侵略者的愤怒,控诉日寇罪行。

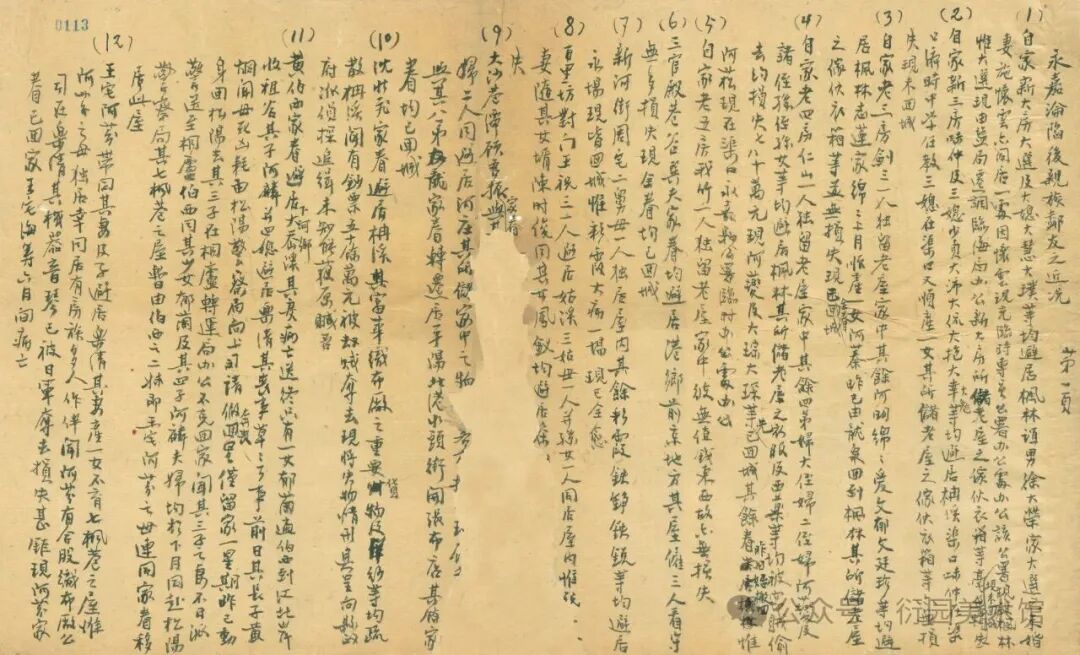

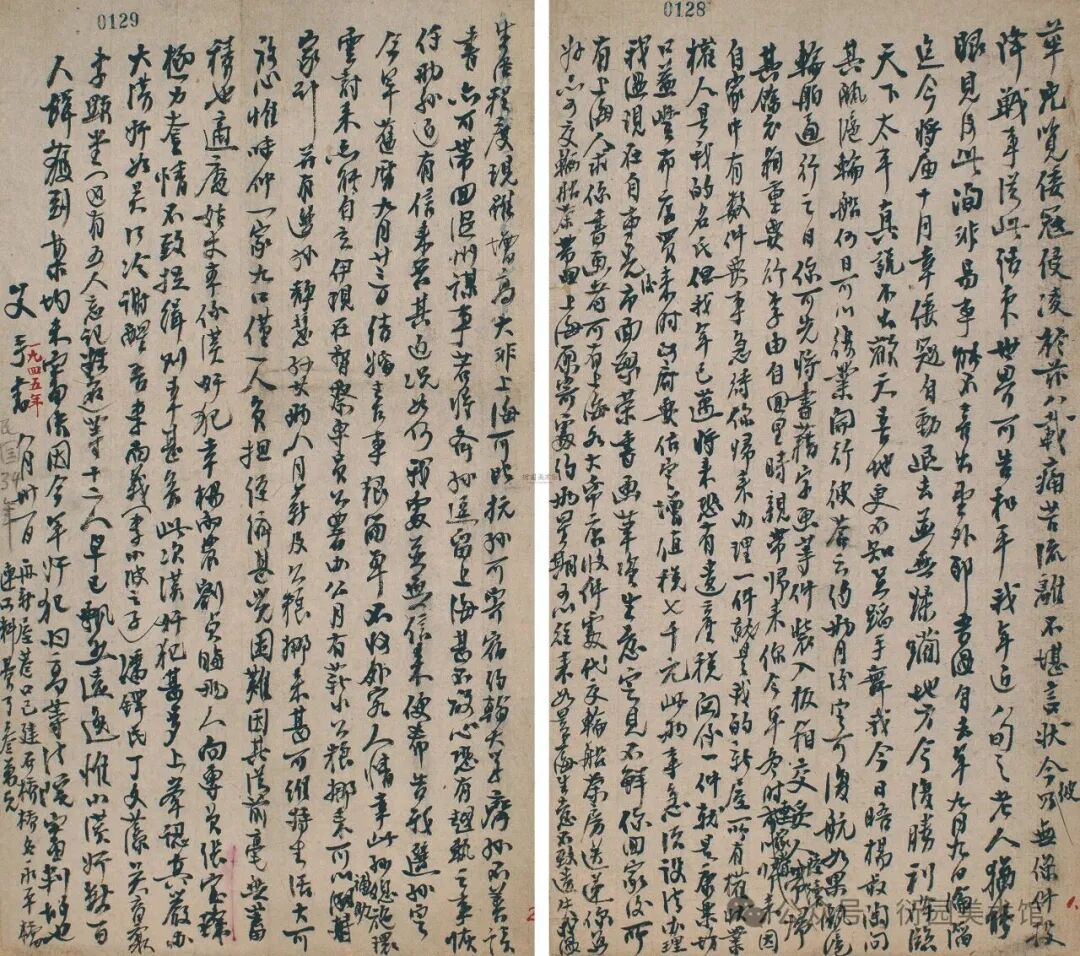

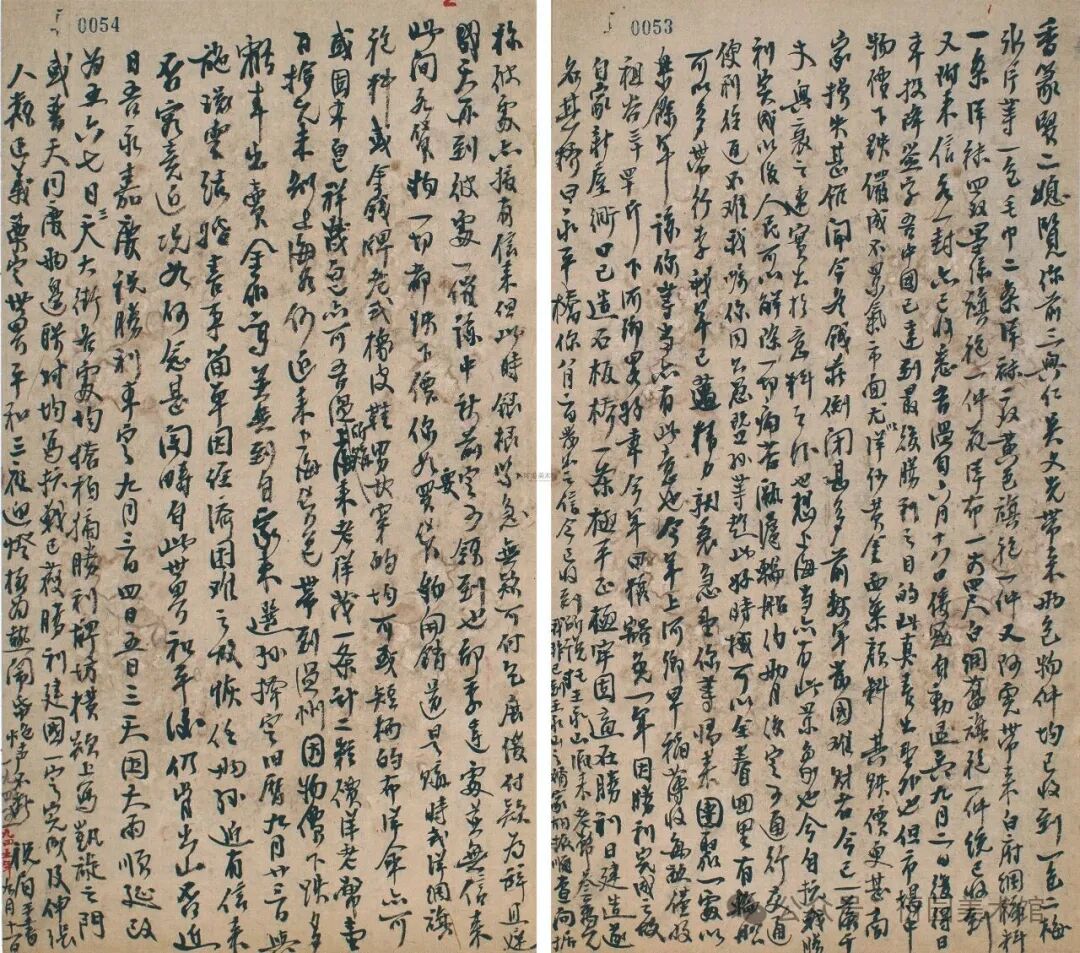

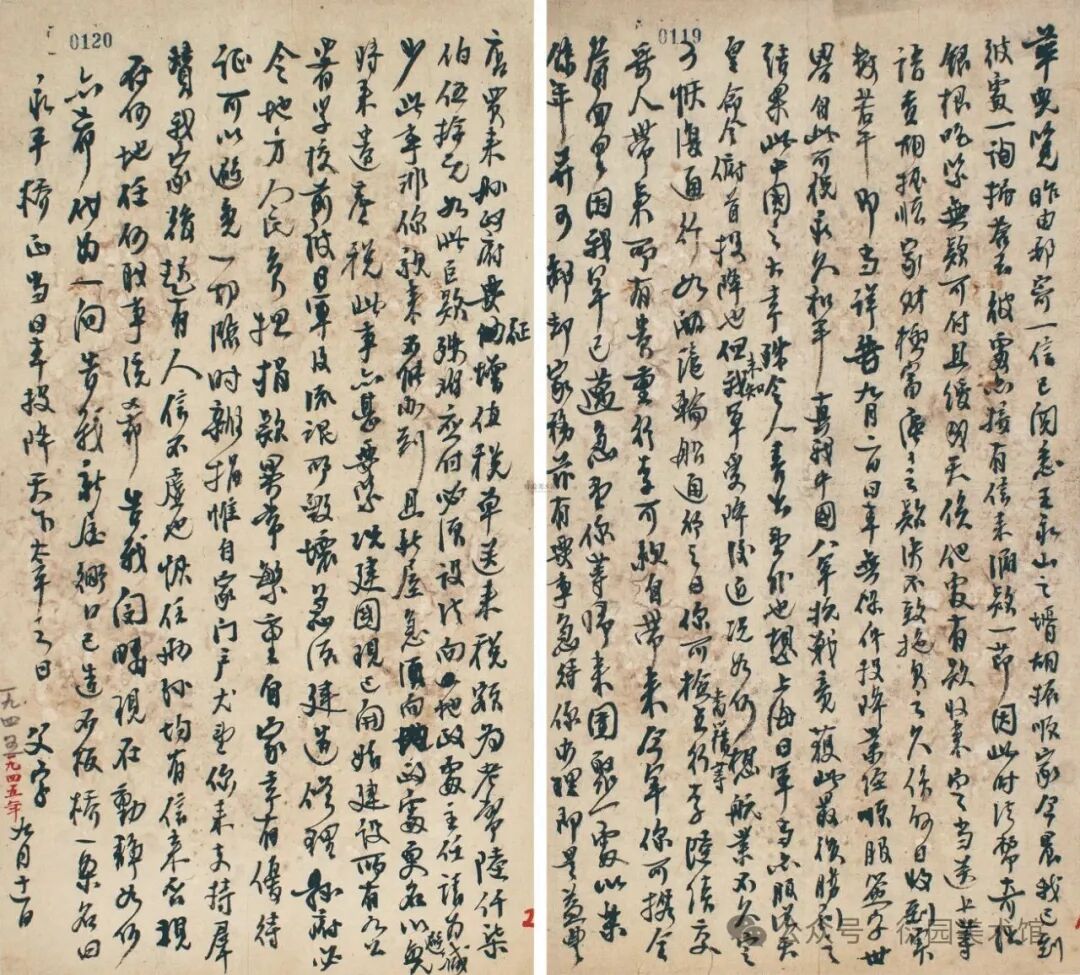

1945年1月15日,马祝眉在致马公愚的家书中详细记述了温州沦陷后地方和亲族的情况:“此次吾温沦陷,受灾不少,大南门外大火两日,蔡宅巷你叶姑丈家亦遭回禄...”他还揭露了日军及汉奸的罪行:“本城区所驻日军部队之翻译员及公务员均系我国人,行为不端,屡有日间闯入人家擅夺用物……”

1945年1月15日,马祝眉致函马公愚,详述温州沦陷后地方和亲族近况。温州博物馆藏,沈国林捐赠

他在家书中还真实记录了中国军队与日军作战的场面。1945年农历元月初九的家书中写道:“因旧历元旦,日军骄气勃勃,好乘雪出队赴上河乡马桥与吾军交战,吾军拼死冲锋,日军逃避不及,竟枪杀日军四五十人...”

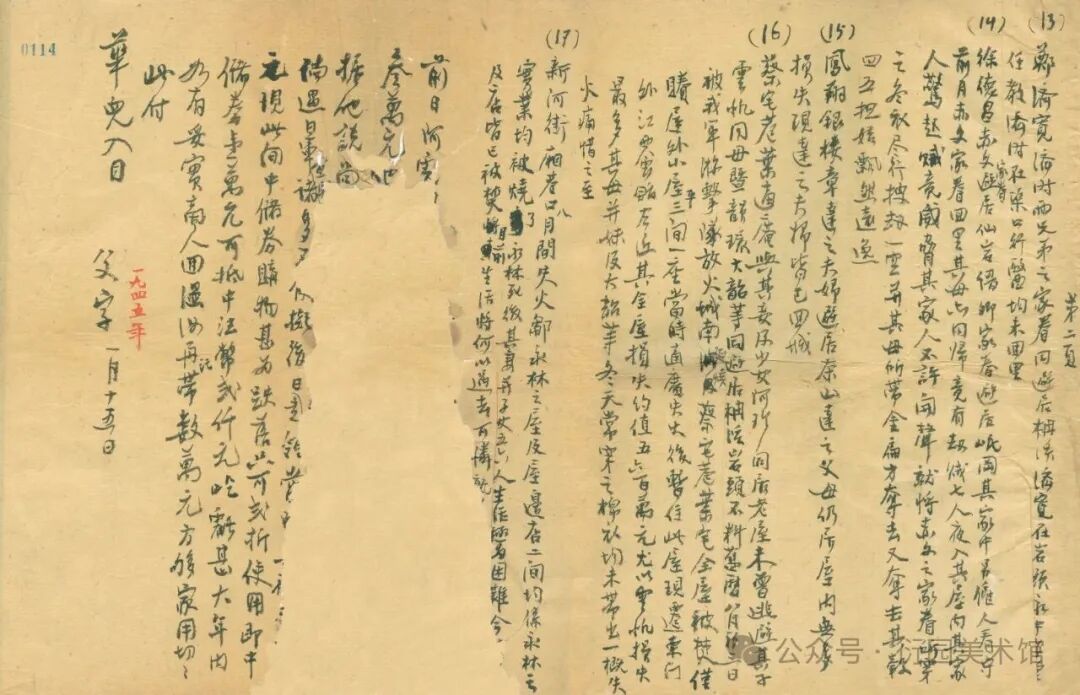

八年抗战,温州民众饱经苦难。当日本宣布无条件投降时,家书的字里行间洋溢着胜利的喜悦。1945年8月31日,马祝眉致马公愚家书中充满喜悦地写道:“倭寇侵凌,于兹八载,痛苦流离,不堪言状,今彼乃无条件投降,战事从此结束,世界可告和平...”1945年9月11日,马祝眉在复函中又写道:“九月二日,日本无条件投业经顺服签字,世界自此可以祝永久和平,此中国之大幸……近日吾永嘉庆祝胜利,本定九月三日四日五日三天,因天雨顺延改为五六七日三天,大街各处均搭柏摘胜利牌坊,横额上写“凯旋之门”或“普天同庆”,两边联对均写“抗战已获胜利,建国一定完成”,及“伸张人类正义,奠定世界平和”,三夜迎灯,极为热闹,纸炮声不断。”

1945年8月31日,马祝眉致函马公愚,言抗战胜利及家人时况。温州博物馆藏 沈国林捐赠

1945年9月11日,马祝眉复函马公愚和黄香篆,言战后重建、家人家事及温州庆祝抗战胜利等。温州博物馆藏 沈国林捐赠

三、投笔从戎:书生报国,各展其长

温州百里坊马氏家族以“书画传家三百年,一脉相承到如今”著称于世。马公愚长子马大恢(1918—2000)就出生于这个名门世家。1934年,他在温州中学读书时,就与堂叔马骅(著名作家、诗人)、赵瑞蕻(著名学者)等人共同发起“野火读书会”,传播爱国思想。1935年12月,与同学胡景瑊(建国后温州第一任市长)等以野火读书会为核心,成立救国会,组织宣传队,带领温州中学师生上街游行请愿,响应“一二·九运动”。

1936年,马大恢考取中央政治学校,但因厌恶学校氛围,半年后离开,考入天津南开大学,成为南开进步学生运动的领袖。据南开大学校史记载,卢沟桥事变爆发后,“暑假前,日本特务公然到学校要把学生自治会理事马大恢抓走”,马大恢被迫离校。

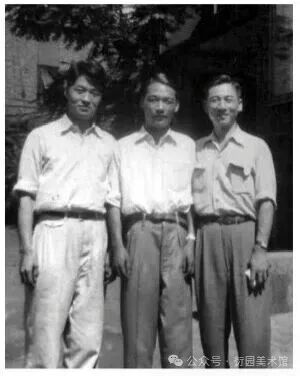

后排左起:熊向晖、马大恢、申振民

为保存教育力量,国民政府指令清华大学、北京大学、南开大学南迁长沙,成立国立长沙临时大学(西南联大前身)。南京沦陷后,马大恢与300余名同学一起投笔从戎,奔赴前线。他参加湖南青年战地服务团,结识了清华大学的熊向晖。

胡宗南率国民革命军第一军从淞沪会战撤至武汉后,将服务团收编入第一军,随军部移师西安。胡宗南特别欣赏熊向晖、马大恢等出身名门的年轻人,派他们到中央陆军军官学校第七分校学习(黄埔第15期)。毕业后,熊向晖任随行副官和机要秘书,马大恢任胡宗南的侍卫队分队长、别动队队长,参加了兰封会战、武汉会战、豫西灵宝战役、豫西反攻战等战役,为抗战胜利立下汗马功劳。

1938年马大恢(后排站立左起第四位)在湖南青年战地服务团时期的合影。

1946年6月7日,军调部谈判期间,周恩来不慎将记有熊向晖地址的笔记本遗失在马歇尔的专机上。为避免意外,熊向晖避居上海,经周恩来同意,在马大恢家中住了十几天。

同年6月26日,国民党撕毁《停战协定》,进攻中原解放区,全面内战爆发。马大恢内心厌恶内战,决定出国留学。1946年,国民党推出精英留学美国计划,胡宗南推荐熊向晖、马大恢等17人参加。1947年夏,马大恢和熊向晖及二弟马大任搭乘美国运兵船赴美,开始了留学生涯。

1947至1953年间,马大恢先后获得威斯康星大学政治学和工商管理双硕士学位、布鲁克林法学院法学博士学位,又在纽约州立大学攻读会计课程,获得纽约州执业律师和注册会计师资格。经过努力,他于1979年成为国际著名“四大”会计师事务所之一的美国厄恩斯特·惠尼会计师事务所合伙人,后担任纽约中华总商会常任董事。

新中国成立前夕,熊向晖与马大恢(右一)和申振民(左一)在美国合影。

1980年代,中国改革开放序幕拉开。厄恩斯特·惠尼会计师事务所获准在北京设立中国分公司,马大恢成为中美建交后第一个美国公司驻华办事处的合伙人及总代表。阔别33年后,他重新踏上祖国土地,与早年相识的国务院副总理姚依林和统战部副部长熊向晖重新交往,燃起了报效祖国的拳拳之心。

改革开放和经济建设急需现代化会计人才。1981年4月,作为清华校友,马大恢在校庆70周年大会上提出培养复合型人才的教育观。他亲自推选四名会计学研究生赴美培训,派专家来华培训中国会计师,以渊博知识和专业技能,为“杨纪琬计划”在美国落地提供援助和支持。

自1980年开始,马大恢不遗余力地向国际社会宣讲中国的未来,介绍改革开放政策和投资热点,呼吁国外企业和投资者树立信心,进入中国市场。作为国际会计师事务所的第一代华裔合伙人,他向国际社会解答了中国为何值得长期投资的问题。

在马大恢的牵线搭桥和专业协助下,美国可口可乐公司、雷诺公司、美洲银行、英国Thorn EMI公司等跨国企业于1982年来华考察或建立投资业务;美国TWR公司、美国格拉斯飞机制造公司分别与中国汽车总公司、中国技术进出口公司、中国民航总局上海航空工业公司等达成合作协议,涉及设备进口、技术转让及人员培训等项目。

作为中华民族的一员,马大恢以赤子之心和专业知识,为祖国争取更好的发展境遇和强盛机会,以实际行动回报祖国。

四、兄弟同心:殊途同归,报效家国

马大任(1920—2021),马公愚次子,出生于“解元府”温州百里坊马宅。从幼稚园、小学到初中都在省立十中(现温州中学)附属学校及本部就读,成绩名列前茅。他回忆父母教诲:“书画救不了国…学习科学与技术,科技兴国。”“少壮不努力,老大徒伤悲。”

1936年,马大任作为唯一的温州学生,以优异成绩考入江苏省立上海中学。1937年“卢沟桥事变”爆发时,他正在镇江参加军训,教官团团长是国民革命军第八十八师中校营长谢晋元。同年8月13日,“淞沪会战”爆发,日军占领上海中学,马大任被迫辍学。

马大任回忆说:“中国军队撤离上海时,在公共租界北面四行仓库留下一营兵力,以迟滞日军进攻南京,这就是著名的‘八百壮士’,谢晋元提升为团长,任指挥官……我和同学都是谢军训时的兵,每周都带食品和物品去看望他和士兵……我们做的爱国抗战事情激怒了日本人,他们派兵进入公共租界绑架了一名学生。……谢晋元遇刺后葬在上海,我父亲为他撰写了碑文。”

1938年下半年,一位名叫黄诵和的年轻人来到马家,带来马大恢投笔从戎的消息:马大恢身体健壮,在西安担任第一军军长胡宗南的参谋,工作出色。马大任十分开心,觉得这是参军的好机会,向父母提出随黄一起去西安看望大哥并投军抗日。马公愚大义凛然,欣然同意。“父亲给了我90块袁大头(银元)…可能超过一个将军一年的薪俸。”

战火纷飞,江南诸多要塞被日军占领。马大任只得从上海乘船至香港,转道广州坐火车到长沙,再转到第一军随军服务团驻地——陕西凤翔。一路艰险,可想而知。

抗战期间,国民政府为训练政治官员,建立四个“战时工作干部训练团”,第四团设在西安,受胡宗南管辖。胡宗南亲自挑选35名学员,开设“第四团学员队第三期”特别班,马大任是其中之一。受训三个月后,他被分配到“委员长西安行营”政治部第二处,授少尉军衔,负责调查西安城里社团情况,组织对小学教师、保长、甲长培训,动员民众积极参与抗战等工作。

1939年9月,马大任认为北方战线平静,决定重拾学业。经胡宗南同意,从政治部辞职。“胡将军给了我一些盘缠。”他从西安来到战时陪都重庆,参加大学统一入学考试。因高二后就投笔从戎,未读过高三“微积分”课程,他选择了国立中央大学外文系,同时报考了私立复旦大学历史地理学。两所大学都考取后,作为难民学生,他选择了免费的国立中央大学。

1941年8月,陈纳德将军组织100多名美国志愿航空队(“飞虎队”)援华对日空战,急需翻译人员。国民政府担心日本间谍渗透,决定在国内五所顶尖大学英语系学生中挑选志愿者为飞虎队充当翻译,为期一年,期满可返校就读。马大任自愿报名,第二次投军抗战。

经过三个月专业知识培训,马大任被分配到陈纳德身边工作,任翻译兼密码译电员。译电室紧挨陈纳德办公室,八名译电员分四组,通宵达旦,轮流工作,对所有电报进行解密或译成密码。马大任回忆说:“密码本三个月换一次,我一直认为日本没能破解我们的密码……”

1941年12月7日,陈纳德率第1中队和第2中队到昆明。20日,一批日机向云南方向飞来,美国志愿航空队首次升空迎战,击落敌机9架,而志愿队无损失,首战告捷。云南省政府主席龙云在庆功会上称志愿队为“空中飞虎”,“飞虎队”称号由此被各大媒体广泛报道,极大鼓舞了广大军民的抗战信心。陈纳德又派第3中队协同英军作战,在两个多月的31次空战中,共击落日机217架。

马大任在飞虎队服务一年期满后,选择回校上学。1944年从国立中央大学英文系毕业,他想出国深造,但因费用高昂而苦恼。

同年,政府在国际新闻传播方面力量薄弱,急需英语专业的新闻官员。中央宣传部副部长董显光前往美国,与哥伦比亚大学新闻学院院长阿克曼博士探讨在中国成立新闻学院,双方一拍即合。重庆新闻学院附属于国立政治大学,在重庆、成都、昆明招生:所有大学毕业生均可报考;录取30名研究生;学制一年;毕业后须在中央宣传部国际新闻处工作一年;一年期满,前10名毕业生可获奖学金赴美深造。

马大任幸运被录取,六位教授中还有一位是温州人、马公愚的学生,时任国立政治大学新闻系主任马星野。“从重庆新闻学院毕业后,我有两个星期的假。我哥马大恢当时在西安当胡宗南将军的便衣队队长。一俟毕业我就马上去西安看他,住在他的营房里。一天晚上,我被街上的一阵鞭炮和喧闹声惊醒。大家都在庆祝日本投降和抗战胜利。”

马大任提前结束休假赶回重庆等待分配。美国派海军陆战队在北方登陆,帮助中国接受日军投降,战地记者随军而来,中方急需公共关系官员。五名学生被选为公共关系官员,马大任被派往北京协助美军战地记者采访工作,联系采访北方行营主任李宗仁、前往张家口采访聂荣臻等。

之后,国共内战爆发,美国派遣马歇尔来华调停,由马歇尔、张群、周恩来在北京协和医院设立三人停战执行委员会(军调部),并在全国设分部。马大任被派往长春分部任新闻处主任,陪同美国总统私人代表和美方代表团调查战后东北工业经济损害,视察大中型工厂及小丰满水电站等。

1947年马大恢、马大任赴美留学之前,马公愚一家合影。后排左起大猷、大任、大恢、大抗,前排右大望。

不久,停战协定撕毁,一年服务期满,马大任于1947年初回到南京,等待奖学金赴美留学。行政院长宋子文以外汇短缺为由迟迟不批,后经美国顾问向宋美龄反映,领到3500美元支票。1947年8月10日,他与兄长马大恢、熊向晖搭乘美国运兵船“美琪将军”号赴美,开始了背井离乡的生活。

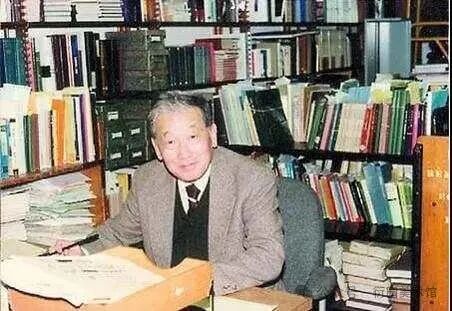

马大任1948年获美国威斯康星大学新闻学硕士学位,后又获哥伦比亚大学图书馆学硕士学位。1961年起,先后担任哥伦比亚大学布道研究图书馆副馆长、康奈尔大学图书馆中文部负责人、斯坦福大学胡佛研究所东亚图书馆馆长、荷兰莱顿大学汉学图书馆馆长等职。1985年在荷兰退休后,又受邀担任纽约公共图书馆东方部中文负责人。

1991年11月,马大任在纽约公共图书馆东方部。

“我每次回国都参观好些大学图书馆,觉得中国大学图书馆里的英文藏书实在太少了,退休以后就决定创立‘赠书中国计划’,收集北美退休教授和学者的藏书,送给中国的大学图书馆。十年来已经送40个集装箱的书籍给中国的大学。”

2008年,马大任接受温州资深报人金辉先生采访时说:“新中国刚成立时,与西方国家没有外交关系,收购西方的书籍很少,因而中国各大学图书馆严重缺乏西方书籍。而我们这批学者当年在美国学习和研究的书正是这些中国奇缺的书籍,现在不少人退休了,可以将书送人。所以我就设法把他们的书收集起来,送到中国。”

其中有欧洲史专家袁澄去世后,家属捐赠的3000册藏书;国际经济学权威王念祖去世,家属捐出大量书刊、档案;哥伦比亚大学东亚图书馆送来62箱图书;著名历史学家、匹兹堡大学退休教授许倬云捐献51箱书;新泽西的宋安华收集了60多箱周围学人的赠书;牛津大学出版社捐献了270多箱近年出版的图书和该社图书馆的藏书;纽约医学研究院图书馆部主任贾英一人捐书116箱;联合国退休职员王汝梅病故后,夫人将其藏书65箱捐赠出来……这些书大都落实到了各所大学的图书馆。

耄耋老人马大任为《赠书中国计划》与搬运书籍的工作人员合影。

“温州是我故乡,我当然不能忘记。2005年底,我从第一批‘赠书中国计划’中分出约2000册赠送给温州大学……我做赠书中国计划是还债,因为我从幼稚园到研究生毕业,读的都是公立学校,没有学费,是老百姓的血汗钱教育我大的,现在我要回报。”

五、薪火相传:家国情怀,永续流芳

马氏家族的家国情怀不仅体现在抗战时期的英勇行为上,更延续到和平年代的各项事业中。这个家族用实际动诠释了“书画传家”不仅是艺术技艺的传承,更是精神风骨和家国情怀的延续。

从马孟容、马公愚兄弟在书画界的声望,到马大恢在国际商务领域的成就,再到马大任在图书馆事业和中外文化交流方面的贡献,马氏家族成员虽然在不同的领域发展,但都秉持着服务社会、报效国家的家族传统。

特别是在晚年,马大任发起的“赠书中国计划”,不仅弥补了中国高校外文馆藏的不足,更重要的是搭建起中外文化交流的桥梁,为中国的教育改革和学术发展做出了独特贡献。这种“以书报国”的方式,正是马氏家族家国情怀在新时代的生动体现。

如今,当我们回顾马氏家族的历史,不仅是在追忆一个家族的兴衰荣辱,更是在重温一代中国知识分子在国家危难时的选择与担当,在民族复兴路上的求索与奉献。他们的故事,是温州人的骄傲,更是中华民族宝贵的精神财富。

在纪念抗日战争胜利80周年的今天,马氏家族的家国情怀提醒我们,无论时代如何变迁,个人命运始终与国家命运紧密相连。只有将个人理想融入国家发展大局,才能真正实现人生价值,为民族复兴贡献力量。

温州衍园美术馆馆长 沈国林