视觉中国·温州图库特约摄影家 刘吉利/摄

诗意园林与现代医院和谐相邻

池上楼

“透”出风景

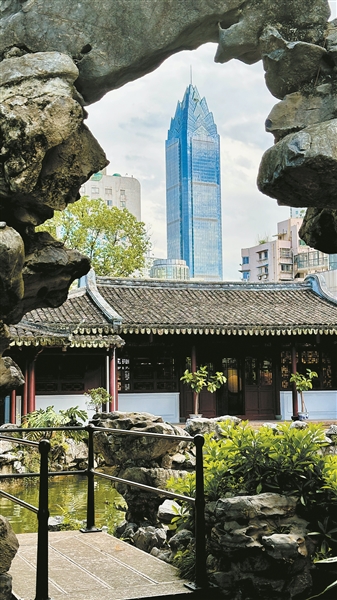

温州市区如园怀谢楼旁的石头“拱门”近日成了社交平台的“顶流”打卡点。透过“拱门”,远处时尚的温州世贸大楼,与古典园林相遇,将“山水城市”的当代意蕴藏进一框风景里。

如园处处有诗意

从市区中山公园西入口步入,毗邻处便是如园。大门上方的赭红匾额有“如园”二字。两侧是北京大学第三任校长朱益藩补写的对联:“青草池塘仍旧迹,东山风月绘名园”。这座藏于中山公园的如园,是温州晚清十大园林之一,但温州市民喜欢以“池上楼”来称呼。

入园后,中式园林的雅致和诗意便在眼前铺展。跨进大门向东行走,一条沿院墙的半廊延伸开去,连接着临水而筑的池上楼。池上楼作为全园的标志性建筑,为二层砖木结构的重檐歇山顶,坐东朝西,二楼东侧的美人靠临窗而设,凭栏远眺,积谷山的翠色撞入眼帘;俯视楼下,谢池水汪汪一片,一块“枕流岩”静静卧于水中,岸边树上鸟儿啁啾,似在讲述千年故事。

出池上楼沿榭池向北,后院与回廊依势而建,东眺便是积谷山与谢池的相映之景。穿行于曲廊花石间,向北可至鹤舫、春草轩。怀谢楼与春草轩南北相望,中间隔着春草池,跨桥而过便是怀谢楼——这座二层砖木建筑绕以回廊,专为纪念谢灵运而建,楼内陈列着谢氏宗谱与诗人年表。

山水诗的灵感源泉

作为如园核心的池上楼,曾因谢灵运“池塘生春草,园柳变鸣禽。”的千古名句而生。

池上楼故事始于南朝。谢灵运被贬永嘉太守时,在积谷山下“创第凿池”,写下《登池上楼》。一句“池塘生春草”成了千古绝唱。最初的池上楼位于今鹿城东公廨,后随岁月湮没,后人因怀念谢灵运,在积谷山西麓重建楼宅,仍以“池上楼”为名,池则称“谢池”。

清道光初年,从湖南辞官归乡的张瑞溥,怀着对谢灵运的敬慕,在春草池附近购地拓园。他以池上楼为核心,增筑春草轩、怀谢楼、鹤舫等建筑,定名“如园”。这座江南园林“亭台错落,曲径通幽”,不仅延续了谢诗意境,更成了文人雅士雅集唱和的胜地。1981年,池上楼被列为温州市第一批文物保护单位;2013年,这里成为谢灵运纪念馆,系统展现这位“山水诗鼻祖”与温州的深厚羁绊。

千百年来,池上楼虽历经多次易址与重建,却始终与“谢灵运”紧密相连。李白“梦得池塘生春草”、杜甫“扁舟吾已就”、苏东坡“自言官长如灵运”……历代诗人纷纷追寻谢公和他的山水诗,让这里成为山水诗的灵感源泉。

穿越时空的对话

如今的如园,以池上楼为核心构成谢灵运纪念馆,成了历史与当下的交汇点。分布于园内的四个展厅从不同维度讲述着诗人与温州的故事,系统呈现谢灵运的生平、诗作及与温州的深厚联系,让千年诗韵在当代焕发新生。

怀谢楼旁的网红拱门前,来自上海的游客黄女士正举着相机调整角度,她笑着感叹:“太妙了!传统园林的飞檐和远处的摩天大楼被框在一起,像一场穿越时空的对话。”这处独特的景致,恰是池上楼“诗韵新生”的写照——当现代都市撞入古典园林的画框,“城市山水” 有了新的注脚。

从谢灵运笔下的“池塘生春草”,到如今镜头里的“古今同框”,如园的一石一木、一拱一楼,都在诉说着山水诗的永恒生命力。这里不仅是千年诗魂的栖息地,更是当代人触摸历史、对话传统的窗口:当网红打卡的热闹与诗卷里的沉静相遇,当摩天楼的轮廓与飞檐的曲线相融,如园正以新的姿态,让“城市山水”的意境,在时光里生生不息。(晚报记者 陈希茜/文 值班编委:王若江 编辑:陈希茜 美编:吴倬墨)