吕渭英像

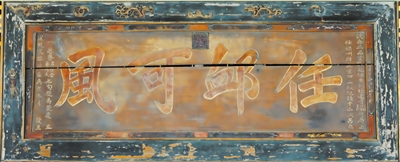

1910年吕渭英赐吕银仓夫妇七十寿辰匾额。

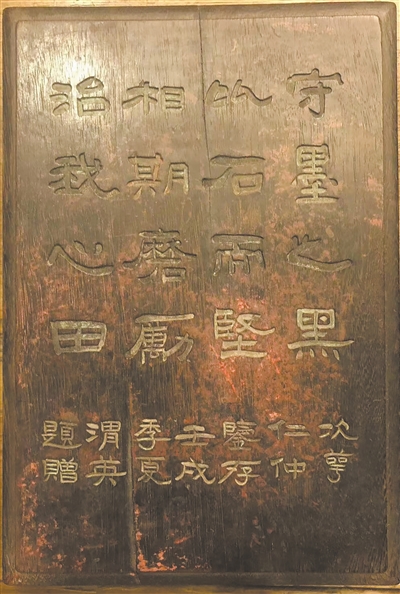

1922年吕渭英赠友人叶次萼砚台题款。

今年是温州先贤吕渭英诞辰170周年。这位近代中国的实业家、社会活动家、教育家、慈善家,以其卓越贡献与崇高品格,在中国近代史和温州地方史上留下了不可磨灭的精神财富。他既是儒家理想的践行者,也是近代文明转型的推动者,其“以文化人、以善济世”的理念,至今仍照亮着温州的发展之路。 ——编者

吕朝晖 郑全

烽火渡口

温州红十字会的诞生

1924年秋,军阀混战,硝烟弥漫。温州江心屿渡口,一位身着长衫的老者凝望着曾浮尸蔽江的瓯江水面,抬手在《中国红十字会永嘉分会筹备书》上签下自己名字。年逾花甲的他,在动荡时局中扛起了人道主义的火炬,成为当之无愧的“温州红十字会第一人”。

其实,吕渭英与红十字会早已结下渊源。早在1914年,陕西饱受兵灾天祸,《申报》刊载募捐公启,吕渭英便作为“赞成人”积极参与,与李提摩太同仁一道,为千里之外的灾民筹集生的希望。这份心系苍生的情怀,为他日后在家乡开创红十字事业埋下了伏笔。

闽江初试

救灾能吏的治理智慧

吕渭英的慈善组织才能与创新精神,早年在福建便已锋芒毕露。1900年,他刚就任福防厅同知半月,福州就遭遇百年洪灾。面对满目疮痍,这位永嘉籍官员踏着泥泞深入受灾村落,亲手绘制灾情图,创造性地提出“旧课缓征+疏浚河道+平粜赈灾(平价售粮赈灾)”的组合方案。

更关键的是,他首次系统实践“以工代赈”,招募灾民疏浚河道,既解燃眉之急,又治水患根本。他还设立“灾黎登记处”,按受灾程度发证赈济,严防乡绅贪腐;并前瞻性地建立“仓储预备制度”,储备余粮钱款以备荒年。其治理智慧令闽浙总督许应骙盛赞“治灾如治国,条理井然”,朝廷特赐“同知衔”嘉奖。

瓯江情深

从实业巨擘到慈善先驱

在福州积累的经验,如同一粒种子,在吕渭英心中萌发了“慈善制度化”的信念。1911年和1912年,连续两场强台风重创温州,瓯江暴涨,永嘉西溪一带“山洪卷走万余人,浮尸蔽江”,灾后饿殍遍地,惨不忍睹。

时任浙江实业银行协理的吕渭英闻讯,立刻携洋二万元、大米五千石赶回温州。58岁的他展现出惊人的影响力和组织力:在城区设立“瓯括筹赈事务所”(瓯指温州,括指处州即丽水),从上海、湖南调拨钱粮;首创“跨区域赈灾协作机制”,将温处十六县分片管理;推行“灾民身份牌”制度,按十二地支标记家庭人口,凭牌领粮,杜绝冒领;精打细算赴芜湖购米,让有限资金惠及更多灾民。

然而,这场持续两年多的成功赈济却让他遭遇了最大危机。因一乡绅贪腐,吕渭英被不明真相者举报。面对铺天谤言,他顶住压力,宣布“赈灾不停、配合调查”,并公开所有账目。真相大白后,温州士绅要为他立“吕公纪念碑”,他却淡然婉拒:“民命重于泰山,个人毁誉何足挂齿?”

1920年温州再遭台风,江边一带十室九空,死者甚多。吕渭英得知灾情,再次伸出援手,先在上海四马路振华旅馆办赈,慨助赈米一百袋,并在瓯江边办施粥厂两处,使江边一带灾民渡过难关。办赈之余,痛定思痛,“兴水利治水患”成为他更深的追求。他主持永嘉膺符镇(今龙湾、鹿城七都、瓯海梧田一带)水利会,三年疏通八处水潭,救活24万亩农田;在永强推行“三浃大浦浚通工程”,再施“以工代赈”,组织灾民修建陡门(水闸);甚至邀请德国工程师勘测温溪水源,想参照他在福州已经实施建设的自来水系统。这正是永嘉学派“义利并举”思想的生动实践——救灾济困是“义”,兴修水利、发展民生则是长远的“利”。

大爱无疆

跨越国界的人道之光

吕渭英的善行,不只限于温州。1923年9月,日本关东大地震的消息传来,他正在温州协济善堂忙碌施粥事务。闻听“同胞蒙难邻邦”,他立即响应瓯海道尹沈致坚号召,发起“温州对日赈灾会”,并通电浙江:“吾辈当念及大义,虽处乱世,人道主义不可废!”

在他的感召下,温州商界踊跃捐款,短短十日便募集银元三千余元、粮食五百石。载着温州爱心的“飞鲸号”轮船驶向日本,温暖了旅日温州同胞。更令人动容的是,当数百名温州籍留日学生归国时,吕渭英亲自在永嘉码头设接待站,将他们安置在四明公所,派医生巡诊照料,直至他们重返校园。这场跨国赈灾,闪耀着超越国界的人道主义光辉。

红会肇基

战火中的人道庇护所

1924年闽浙军阀战争爆发,吕渭英预见到危机,联合地方士绅紧急成立“中国红十字会永嘉分会”,自任会长。他领导的红十字会员们,在永嘉、瑞安、平阳等地冒险设立临时救护站。这个诞生于烽火中的组织,创下温州多项第一:首次系统培训急救人员,首批购置专业救护设备(担架、消毒水等),更是中国最早设立“平民庇护所”的地方红十字会之一。

当浙军占领温州,闽军前锋已抵瑞安时,眼见战火逼近温州城,瓯海道尹沈致坚托付重任。年过六旬、身染疾病的吕渭英又不顾家人劝阻,冒险穿梭于两军大营,以“城破则玉石俱焚,保民则功德无量”力劝,最终说服浙军退出,使温州免遭战火涂炭。

当年隆冬,中国红十字会总办事处送来百套棉衣,吕渭英立即亲自带队送往府城隍庙的难民手中。看着受冻的孩子们穿上新衣,他含泪写下《致上海红会书》:“际此隆冬,灾黎号寒,蒙发棉衣,功德无量。某代温郡万姓叩谢!”字字句句,赤子之心跃然纸上。

泽被后世

一个人的慈善史诗

晚年的吕渭英将更多心力投向慈善事业的制度化与长效化。1916年,他力主从工赈余款中拨出四千元公债,恢复永嘉米业义仓,为温州建立起可持续的备荒机制。1918年,他率先捐款并参与制定《东瓯育婴堂章程》,首创“名誉董事主声望、办事董事主实务”的专业管理模式,开温州慈善组织专业化先河。1924年主持协济善堂时,他推动建立“百框坟”义冢、“同仁集”厝舍(临时停棺房)、防疫事务所等,形成“殓葬—医疗—赈济”一体化慈善体系。

1927年,72岁的吕渭英溘然长逝。出殡之日,温州万人空巷,难民扶棺痛哭。沪杭团体追悼词云:“瓯路春深,回首家园长托;泉唐湖急,惊心砥柱更无人。”这位从永嘉走出的救灾能吏、慈善先驱,最终汇入了中国红十字运动的浩荡长河。

站在今天回望,吕渭英不仅是温州红十字事业的伟大拓荒者,更以一生的实践,为温州慈善事业奠定了基本框架,在地方文化中深深植入了“经世济民”的精神基因。当我们探寻温州商帮“商行天下,善行天下”的文化密码时,总能在这位先驱的生命轨迹中找到最初的印记。他力行永嘉学派“义利并举”的担当,恪守“生命至上”的信仰。如今,温州街头那醒目的红十字标志,不仅是一段历史的见证,更是一种精神的传承——如同瓯江不息潮声,永远回荡在这座温暖之州的上空,缅怀这位先贤不朽的仁心与大爱。