当很多人将鼓词还停留在被称为“盲词”的刻板印象中,国家级非遗代表性传承人王晗华与丈夫陈小卯将传统“单档”表演革新为“双档”联唱。他们通过男女声交织的独特演绎,不仅拓展了鼓词的声部层次,更让人物情感得到了立体呈现。这种创新既保留了鼓词古朴典雅的韵味,又赋予其直击人心的情感张力,为这项古老艺术注入了全新生命力。

机缘叩门

开启鼓词人生

1950年,王晗华出生于温州市平阳县。1965年,一次偶然的渡轮经历,彻底改变了她的人生轨迹。当时,她在渡轮上被一位中年男子手中的《东方红》音乐舞蹈史诗画册所吸引,于是鼓足勇气向他借。没想到,他同意了。

当王晗华翻看完画册,归还时才得知该中年男子为平阳县文化馆工作人员许焕津。许焕津当即向她抛出橄榄枝:“小姑娘,你的嗓音如何?要是想学鼓词,平阳曲艺团正在招学员,不妨去试试!”

起初,王晗华对鼓词抱有偏见,认为其不过是视障人士用以谋生的技艺,与她心中向往的“艺术”相去甚远。但在姐姐的鼓励下,她鼓起勇气前往面试。怀着好奇与忐忑心情来到面试现场的她,高歌一曲《珊瑚颂》,非遗传承人方克多亲自为她拉二胡伴奏。

出色的表现让她顺利考入平阳曲艺团,师从方克多学习革命样板戏,开启了上山下乡为群众演出的艺术之路。后来,她虽短暂成为民办小学教师,但对鼓词的热爱从未消减。当平阳县文化馆馆长徐京来邀请她加入曲艺试改工作时,她毅然回归,全身心投入到温州鼓词的艺术世界中。

抢救曲目

守护传统文化

随着时代变迁,许多传统温州鼓词曲目濒临失传,老艺人的离世让独特的演唱技巧和曲目逐渐消失。面对这一危机,王晗华和陈小卯深感责任在肩。他们不辞辛劳,深入民间走访老艺人,一边聆听口传,一边认真记录,常常为整理曲目通宵达旦,日常讨论的话题也围绕着如何整理传统曲目。

经过多年努力,他们成功整理,并编写出《宝莲灯》《白蛇传》《牡丹对课》等一系列创新经典曲目。这些作品不仅保留了原汁原味,还结合当代审美进行改编创新。以《朱双凤》选段《百亩园》为例,他们在保留方言韵味的同时,融入平阳地理人文元素,引发听众强烈共鸣。

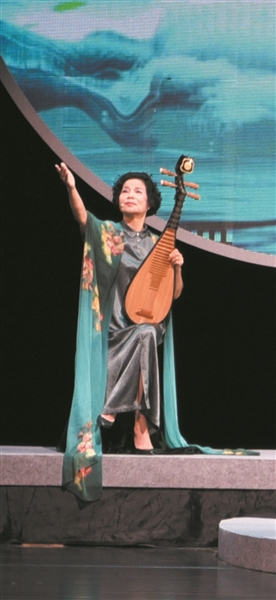

王晗华在艺术道路上屡获佳绩,《家住安源》登上国家级舞台,《山路》斩获省级双料大奖,《莲花声声》荣获省级特别节目奖,新作《名山情怀》也在全国性展演中广受赞誉。

创新求变

“双档”唱响曲艺新声

在长期的艺术实践中,王晗华敏锐察觉到传统温州鼓词单档演唱形式的局限。为突破这一困境,她与丈夫陈小卯携手钻研,大胆创新,开创了夫妻“双档”温州鼓词。陈小卯唱C调,音调平稳;王晗华则高4度开嗓,二人通过对唱、合唱等形式,让音域高低起伏,使鼓词叙事更加生动,情感表达更为细腻。

在演绎爱情题材曲目之际,“双档”演唱的独特优势尽显无遗。男女声对唱宛如琴瑟和鸣,将男女主人公之间错综复杂的情感纠葛细腻入微地展现出来,令观众仿佛置身于故事之中,与角色同悲同喜。“记得当年我们演绎《宝莲灯》时,台下观众如潮,足有数千之众。彼时演出并无扩音器、音响等现代设备辅助,全凭平日里无数次的刻苦练习,才使得我们一开嗓,那清亮的唱腔便能传至远方。面对台下如此众多的观众,我们时常还会巧妙地设置一些‘小彩蛋’‘小惊喜’。比如在演绎《白蛇传》时,我们会巧妙融入一点点瓯剧的唱腔,那独特的韵味与鼓词相得益彰,将这出戏演得活灵活现,引得观众阵阵喝彩。”王晗华面带微笑,娓娓道来。

薪火相传

培育非遗新生力量

为让温州鼓词代代相传,王晗华积极推动“鼓词进校园”活动。她走进平阳多所中小学,采用“说唱 + 表演”的趣味教学方式,降低学习门槛。教学时,她先从方言入手,培养孩子们对家乡文化的兴趣,再逐步传授鼓词技艺。

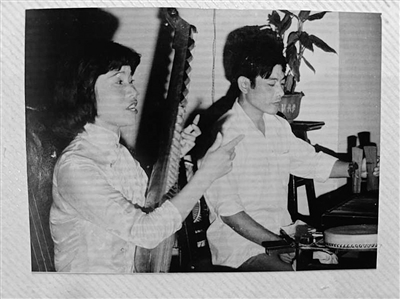

在她的悉心教导下,一批批青年传承人茁壮成长。“我十八九岁时,开始跟随王老师学习鼓词。她在教学过程中极为严谨认真,每一个动作都亲自示范,耐心细致地指导我,确保我能准确掌握。在学习以环保为主题的鼓词节目《家园情》时,为了让我能够精准呈现森林、河流、地球等象征性动作,王老师多次前往我家,进行一对一的教学。后来,我成了一名鼓词老师,采用了王老师当年教学的方法和理念,也学会了根据孩子们的特点和兴趣,设计生动有趣的教学环节,让他们在轻松愉快的氛围中学习鼓词。”王晗华的得意弟子、90后鼓词演员陈枫讲述道。

“我二十几岁跟着王晗华学鼓词,如今五十几岁了还跟着她学,她以择一事终一生的执着,诠释了匠人精神的内涵。这么多年,她以‘旧艺开新枝’的智慧,展现了传统艺术的当代价值。相信在她的努力下,温州鼓词这一古老的艺术形式会在新时代焕发出更加耀眼的光芒。”王晗华的徒弟章雪琴说道。

王晗华心中始终怀揣着一个愿景:在平阳开设鼓词馆,让非遗传承人拥有个人工作室,吸引更多年轻人爱上鼓词。她坚信,只要传承的大门越开越大,温州鼓词这一承载着温州人“乡音”的古老艺术,定能在新时代绽放更加夺目的光彩。