五马街,在今日是一条以购物为主体的商业步行街,但在民国时期,云博商场、国货公司、交通银行、中国实业银行、申江大旅社、意大利餐厅、中央大戏院等一批高端商贸、金融、住宿、餐饮、文化场所汇聚于此,加之地处城区中心(时称永嘉县第一区中央镇),堪称那个时代的“中央商务区”。

不仅如此,五马街还是近代温州市政革新的典范区域。上世纪三十年代初,在城墙拆除与街道拆让工程相继完成后,温州市政建设的重点转向了系统化的道路改造。此时城区街道普遍路面狭窄、铺装简陋,不仅汽车难以通行,行人往来也颇为拥挤,而平坦宽阔、排水顺畅的近代马路(英国工程师约翰·劳登·马卡丹首创,故名)则成为温州街道改造升级的目标。五马街作为温州最早实施道路拆让的街道,被官方改名为中山路,并实现了由传统街道到近代马路的跃升。

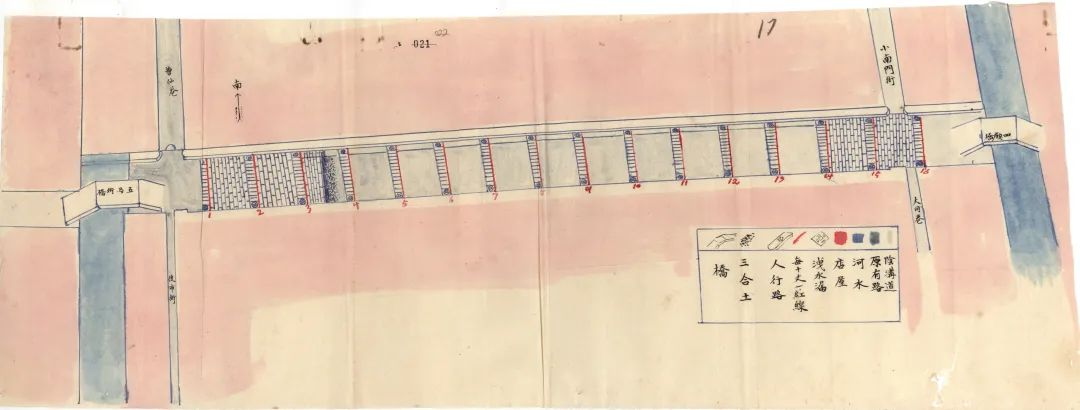

永嘉县政府铺筑中山路路面竣工图 1937年1月

改建为石板马路方案

吴百亨提出自行筹资,建设名义全归官方

1930年,五马街西段突遭大火,大片房屋被烧毁。此时,正逢官方推行街道拆让,要求沿街房屋先行拆除,再按政府规定的距街心尺寸(类似于今日所称“红线”)后退重建,让出位置便于街道拓宽。

拆让市店开辟中山马路情形 来源:1934年《永嘉县建设行政概况》

五马街此时属于五马里(类似于今日五马街道),而国民政府时代村、里、乡、镇等被视为基层自治组织,其负责人常由绅商担任。实业家吴百亨就是五马里的两位常务委员之一(相当于五马街道主任),他与另一位常务委员朱勉之向永嘉县政府呈文,呼吁迅速公布五马街阔度,避免商户重复拆建。县政府经请示省政府后,依照省建设厅颁布的《各县修筑街道规则》,将五马街定为一等街,阔度为36市尺(即12米),其中车马道24尺,人行道12尺,此前五马街连河道不过24市尺。到1934年,有民权路(府前街)、民族路——民生路(打锣桥、道前桥至府城殿巷,今合称广场路)、中正路(南北大街,今解放街)等一批街道被定为一等街。此次等级提升,不仅大大拓宽了街道,更结束了城内道路人车混行的历史,初步实现了人车分流。

同年5月,吴百亨、朱勉之向县政府提出改建五马街道路、排水、消防系统的方案,并明确工程所需经费7881元,除县政府拨给大南门城石100丈价值4500元用于修筑下水道外,其余3381元由五马里自筹,但其建设名义仍归县拆城筑路筹备委员会,充分体现了民间力量参与城市建设的积极性。然而,吴百亨提出的改建方案并没有得到官方的积极响应,县政府指令县建设委员会讨论此事,次年初才答复所需城石应径向拆城筑路委员会请求,此后便无下文。

五马街建筑石板马路预算表(五马里常务委员吴百亨、朱勉之呈永嘉县政府) 1930年5月5日

从柏油马路到青砖马路

翁来科主动认筹大部分筑路款

不久,村里制改为乡镇制,五马里改为中央镇,吴百亨与金融家翁来科先后担任中央镇镇长,翁来科在接任镇长前,还担任过该镇副镇长。吴百亨、翁来科充分发挥其影响力,成为筹措五马街改造资金的关键人物。

中央镇征收中山路筑路费各户姓名商号及征入并未征数目表 1937年2月2日

1935年,官方主导的五马街马路铺筑工程启动,其建设资金主要向民间筹集。永嘉县政府最初拟建的柏油马路预算6020元,其中仅600元来自政府拨款,其余按照《永嘉县修筑街道征费暂行规则》向沿路商铺住户征收。后因经济不景气,商民不堪重负,中央镇镇公所、保甲长及商民业主于1936年呈请县政府将五马街由柏油马路改为青砖马路,工程款降至2000余元,经中央镇多次呈请,县政府最终准予拨补1200元,其余费用仍由商户承担。1936年7月,五马街开始路款征缴,由县政府杂税处承担。在中央镇镇长翁来科的主动要求下,11月起改由中央镇负责。至次年6月,中央镇共实际征收筑路款1333元5角9分9厘,加上杂税处此前征收解缴县政府的74元3角2分9厘,共计征收1407元9角2分8厘。

永嘉县政府铺筑中山路路面工程决算表 1937年1月14日

明河改暗沟

力求雨污分流 增设消防水井水泵

1930年,永嘉县政府将五马街划定为穿心马路,计划缩小临街河道,改筑阴沟,以宣泄淤水。而如果按照吴百亨同年5月提出的改造方案,五马街将参照康乐坊街的模式铺设石板路面。具体设计包括:每隔十丈筑横沟一条,上盖石板,其两端设金钱眼式排水口;同时将五马街河道用路石建月洞式直沟,与横沟相通,上盖石板;又添凿水井三口,置帮浦机(内燃机动力水泵),以备消防之需,整个工程计划五个月完成。

五马街建筑石板马路图样 (五马里常务委员吴百亨、朱勉之呈永嘉县政府) 1930年5月5日

1935年,针对永嘉县提交中山马路铺筑方案,省建设厅提出多项改进意见:如沟管距地面50公分不足以御车辆之衡压,至少应有90公分距离;窨井须有大小之分,大者应能供一人进出并在内工作,内净宽应改为90公分等。省建设厅特别要求原有水沟如改为雨水管不宜与新造污水管相通,说明90年前的建设行政部门已经有了雨污分离的理念,颇为难得。

建设有标准 流程有规范

五马街为“浙江省第二大商埠”的最抢眼区域

永嘉县铺筑中山路计划图 1936年6月

根据1936年7月公布的《永嘉县政府招商铺筑中山马路青砖路面施工细则》,承包商需先拆除全部旧路面,经县政府工程人员测量定线后,报请县政府工程人员订立标高与放样,方可挖成路床,路床利用砖石填筑,厚10公分。用滚筒往复滚压,路床压实后,在上面均匀铺洒黄沙一层,再垂直紧密放置青砖,青砖之间最大缝隙不得超过1分5厘,施工中需持续用路拱样板检测平整度。砌成后需再次铺洒黄沙,并扫入隙间,直至完全充满缝隙为止。水沟盖板采用2尺半长石板,路面统一使用规格为8寸长、1寸5分厚、3寸5分的青砖,其原有路砖用作填实路基。

永嘉县政府招商铺筑中山马路青砖路面施工细则 1936年6月

中山马路的建设流程也体现当时温州市政建设的规范化水平。首先由县府向省建设厅呈报征费办法、计划图、预算表、施工细则以及变更技术标准、增加拨补经费方案,遵令修正并获得批准后于1936年7月公告招标,共有徐象品、卢传洪、吴雄钦、翁少卿、郑日发五人投标,由吴雄钦以最低价2347元3角得标,并与县政府签订合同,于9月开工,次年1月完工。县政府建设科派技士王秉臻、丈量员丘俊初验,并附呈竣工图、决算表,再由县府报请省建设厅令省公路管理局转饬永瑞平路工程处派员会验,同时由该厅函请审计部省审计处派员监验,除青砖尺寸不符之处应予扣罚外,其余尚无不合应即准予验收,并于同年7月将该工程经费收支预算书与对照表报请建设厅核准支销。

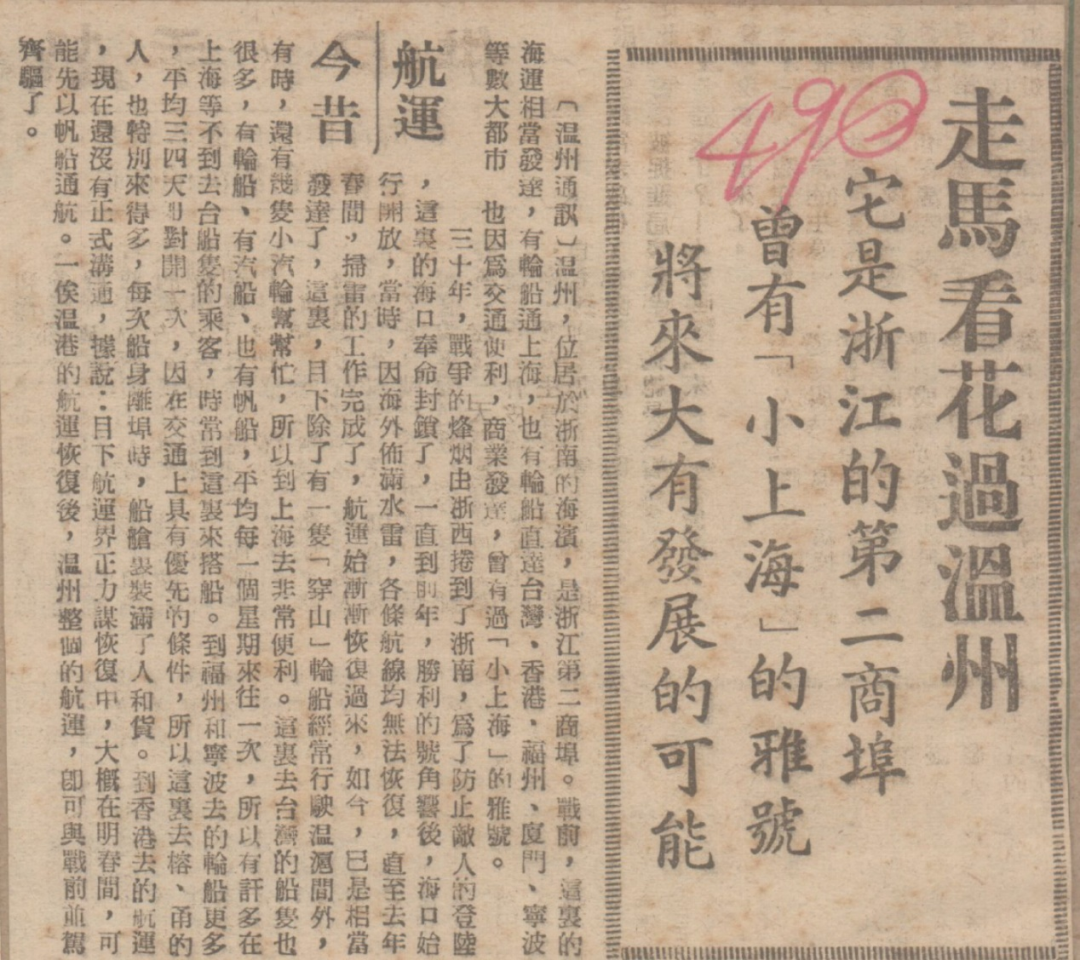

《走马观花过温州》,《中央日报》,1947年1月28日

到抗战全面爆发前,温州城区各主要街道相继按规范流程完成马路铺筑。十年后,《中央日报》刊发专稿称:温州为“浙江的第二大商埠”,“广阔的街道,二旁拥有整齐的杨柳树,尤其五马街、府前街一带,尽是一片高楼大厦,比之杭州的三元坊(金融商贸集聚区),有什么二样,甚至还出色一点呢!”可以说,温州能赢得这么高的赞誉,五马街等主要街道依靠民间资金改造升级,是其中重要的原因之一。

来源:温州大典

原标题:城建主要靠民资:90年前吴百亨、翁来科牵头筹资改建五马街

作者 王长明