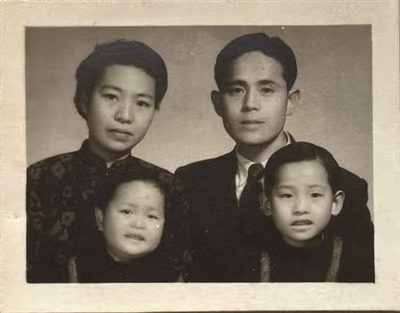

1946年南延宗与夫人、儿子合照。 金顺仁 提供

吴永兴夫妇等在查找墓地。

傅闻

今年是中国核工业起步70周年。1955年1月15日,我国作出了发展中国原子能事业的战略决策,数以万计的开拓者们远赴荒漠戈壁,开启了中国核工业的第一步,中国核工业就此诞生,而这跟一位温籍地质学家有很大关系。

杭州灵隐,幽篁深处,古墓寂然。据浙江省地质院官方公众号刊文介绍,去年12月,站在西湖石人岭山半山腰的墓前,耄耋之年的原铀矿地质工作者吴永兴、汤卫贞夫妇轻轻拂去石碑上的尘土,“南公怀楚之墓”的碑文隐约可见。他们在墓前摆上鲜花,激动地说:“我们终于找到您了!”

墓的主人,就是浙江乐清籍地质学家南延宗(1907-1951)。怀楚是南延宗的字。

地质名人为何安眠于此,耄耋老人为何寻墓?

故事要从2024年说起。2024年10月,全国各地隆重庆祝中国第一颗原子弹爆炸成功60周年,那一声“东方巨响”当年震惊了世界,至今这一朵蘑菇云依旧振奋人心。而在今年迎来中国核工业起步70周年到来之际南延宗的名字也逐渐进入大众的视野。

原子弹研制的关键原料是铀,而铀的探寻与开采难度远超沙里淘金。20世纪40年代的中国,正处在“中国无铀”的无奈中。1943年,南延宗在广西富钟(今钟山)县一带首次发现铀矿,在国内外地质界引起轰动。之后几年,他又预测湖南、江西、广东、广西等地藏有铀矿,后被各地勘探所证实,为中国的铀矿找矿工作做出重要贡献,南延宗因此被后人称为“中国铀矿之父”。1950年,南延宗担任浙江地质调查所研究员,次年因病逝于杭州,安眠于灵隐寺石人岭山麓。1954年,广西发现中国第一块铀矿石,被呈送给毛泽东、周恩来等领导人研观,后成为国务院国资委首批发布的核工业行业12项工业文化遗产之一,被誉为中国核工业的“开业之石”(详见2007年9月23日温州日报阅览版《南延宗与中国原子弹》)。

吴永兴毕业于北大地质地理系,在广西铀矿地质队工作,与同事汤卫贞结为夫妇,两人熟知南延宗事迹。铀矿地质队后迁到贵州,而他最后调到杭州工作而退休。退休之后,去年两夫妇重访在黔找铀之地,拜访居住贵州的北大同学、中科院地球化学研究所研究员、南延宗哲嗣南君亚,得知他2000年曾去杭州扫墓,但2015年前往杭州祭拜父亲时已找不到墓地,仅留有一张漫山竹林的墓地照片。

墓地为何突然失踪?鉴于南君亚84岁高龄,又远居贵州不方便来杭州,无法亲自寻墓。回到杭州的吴永兴、汤卫贞夫妇决定前往灵隐找墓,但范围太大,线索寥寥,无从下手。他们先后到杭州市档案馆、灵隐管理处、岳庙管理处、城建档案馆等部门以及石人岭山所在的杨家牌楼社区求助询问,均无收获。在无数次的询问与查询中,大家都说范围太广,如此找墓无异于大海捞针。

寻墓陷入僵局,但多方助力迎来转机。去年8月,构造地质学家、中国科学院院士杨树锋提供线索:南先生的墓地就在地质学家、岩石学家叶良辅墓地的隔壁。

“我听说两位老人是在找一位名人的墓,我立马就答应帮忙找墓了。”市民张顺泉早年间就住在山脚,对这一带的情况十分熟悉。去年12月,张顺泉带着帮手三次上山寻找,才在石人岭山东南侧的山腰处发现了南延宗的墓地,被掩埋的墓碑上写着“浙江省地质调查所研究员先考南公怀楚之墓”,正所谓“青山有幸埋忠骨”。

由于浙江省地质调查所曾经是浙江地勘系统的单位,吴永兴找到如今的浙江省地质院寻求帮助,希望将南延宗、叶良辅等地质先驱的事迹收录至浙江省地质博物馆和相关资料中。浙江是地质文化资源大省,也是地质名人大省。挖掘浙江地质文化和地质名人是浙江省地质院义不容辞的责任。省地质院得知消息后,委派专人负责此事,并与杭州西湖风景名胜区管委会取得联系,商量后续工作方案。

今年1月17日,省地质院召开“浙江地质名人”挖掘与宣传专题部署会,省地质院党委书记邵向荣主持会议并部署相关工作。省地质院作为挖掘和传播地质文化的主力军,前期已完成《中国矿产地质志·浙江卷》《浙江省地质文化传播》两大项目,并梳理出包括南延宗、叶良辅在内的132位浙江地学名人名家数据库,基本摸清了全省地质名人资源家底。目前,省地质院成立“浙江地质名人”工作专班,集中力量深挖“地质富矿”,打造“浙江地质名人”文化新高地,地史追光,向地质名人致敬。

据悉,省地质院将对南延宗墓进行修复,在省地质博物馆开列其事迹展陈,而在清明期间,还特邀浙江大学、南京大学代表,南延宗家属代表南君亚一起举行祭祀活动与座谈会。

南君亚表示:“家父墓地得以确认,其事迹与精神亦将通过省地质院的努力重现于公众视野,作为家属,我深感慰藉,亦备受感动。省地质院以行动诠释了‘铭记历史、致敬先贤’的初心,为浙江地质名人文化的挖掘与传承树立了典范。这一工作的推进,不仅是对家父个人的告慰,更是对无数默默奉献的地质前辈的崇高致敬,必将激励新一代地质工作者以先辈精神为炬,勇攀行业高峰,续写时代华章。”