如今是男女平等的社会,女性在社会分工中扮演着越来越重要的角色。而在中国古代,受封建思想影响,女性的社会地位往往不被重视,只能依附于男性。“女子无才便是德”的赞美,更像是禁锢女性的枷锁。

钱蕙纕(?-1800),一位清代女诗人,在那个封建的年代,却凭借才华“出圈”:

她出身名门,却因政治联姻,远嫁温州平阳;

她才华横溢,“其诗古体远追六朝,今体逼近唐音,充其所至”;

她命运多舛,婚姻不幸却造就了忧怨哀伤的诗风;

她红颜薄命,留下诗文百余首,被诗界称为“温州的李清照”。

本期三十六坊君就带大家走进这位女诗人短暂而又传奇的一生。

钱家才女初长成

豆蔻年华嫁远门

钱蕙纕出自嘉定钱氏,乃清代江南儒家望族。

钱家人才鼎盛,其家族领袖钱大昕是乾嘉学派代表人物,曾任翰林院待讲学士,与纪晓岚并称“南钱北纪”。其弟钱大昭,学富五车,参校《四库》,书著《两辨》,与其兄时有“两苏”之比。

钱大昕

钱大昕、钱大昭的儿侄辈也是人才辈出,有精于书法篆刻的钱东壁、钱东塾;有并称为“嘉定三凤”的钱东垣、钱绎、钱侗;有号称“清代篆书第一人”的钱坫......

钱蕙纕父亲钱塘,字溉亭,也是钱家侄辈中的佼佼者,《清史稿·儒林传》谓他与钱大昕“相与为实事求是之学,于声音文字、律吕推步尤有神解”,多才博学。

钱塘

才女钱蕙纕就是出生在这样一个文豪成堆、学者成群的书香门第,因为从小耳濡目染,“幼耽章名之学”,她很快像出水芙蓉,在诗的涟漪里崭露头角。

清乾隆三十五年(1780),45岁的钱塘中进士,原放州官,但他愿教书育人,自打申请报告,改任江宁府训导,这一改,竟改变了女儿钱蕙纕的一生。

钱塘带着家眷赴任江宁府时,温州平阳丰山人(今平阳县鳌江镇务垟办事处厚垟村)陈夏荣也调任江宁府同知。平阳丰山陈姓,虽然不像嘉定钱氏那样著名,但也是官宦后代,诗书传承,家财万贯,家族声望盛于乡里。

钱塘有个才貌双全的女儿待字闺中,消息很快传到陈夏荣耳朵里,陈夏荣早想为其子陈振孟物色一个好媳妇,而眼前这椿“美满姻缘”岂能错过,便赶紧托人提亲。两家人也算门当户对,而陈夏荣又是钱塘的顶头上司,“父母之命,媒妁之言”,钱蕙纕因政治联姻远嫁到平阳丰山,此时年纪仅15岁左右。

婚姻不幸陷泥潭

丈夫迷途不知返

新婚燕尔,钱蕙纕也和很多少女一样,对未来的婚姻生活,充满了天真烂漫的憧憬。但她是个聪明人,知道“嫁出的女儿,泼出去的水”,今后的路要靠自已走。

“具鸡黍以供母,执一经以教子;且灌园以自给,虽佣舂而不耻;轻五斗而折腰,卜百钱而闭肆;挽鹿车以偕隐,泣牛衣而相对。”一首《慕古赋》,表达了钱蕙纕对于婚姻生活的美好想象,她立志要像陶渊明一样,不羡富贵甘愿清贫;要像梁鸿一样不耻下佣,挑着稻谷去舂米,操起水戽去灌园;她要和自己的郎君像鲍宣夫妇那样,艰苦奋斗,挽鹿车而自立门户。

厚垟村

现实却给钱蕙纕泼了一盆冷水。她的丈夫陈振孟是放荡不羁之辈,从小娇生惯养,养成了游手好闲、不好读书、不务正业的坏毛病,他与功名无缘,又治家无能,长年累月“游学”外地,是个十足的花花公子。钱蕙纕也深陷“嫁鸡随鸡、嫁狗随狗”,女子“三从四德”的“泥潭”。

陈振孟一次要出游广陵,钱蕙纕深知扬州乃烟花之地,浪荡子的“天堂”,她多么渴望丈夫能迷途知返,于是作诗《送外之广陵》相劝:“往事休重省,时来且自强。男儿能作健,蓬筚亦辉光。傥成苏季志,惟望早还乡。”陈振孟并未因此改过自新,还是扬长而去。

家道中落处境难

唯有儿小存期望

清乾隆五十五年(1790),钱蕙纕的父亲钱塘病死于江宁任上。嗣后,公公陈夏荣也告病回乡,不久也离世了。钱蕙纕失去两大支柱,人生也跌入低谷。

平阳旧时,大户人家为彰显自己大家族的风范,往往三代同堂、四代同堂,不分家,不析产。陈夏荣虽然在同辈中排行老二,但因其大哥早逝,又当过大官,偌大的门庭,全靠他一人撑着。他这一死,陈家没了“顶梁柱”,树倒猢狲散,分家析产之风骤起,宿怨旧恨之浪横生,陈家家道一落千丈。只会诗书,不会农事,只晓大义,不知奸佞的钱蕙纕,在这场内斗中,与族人的隔阂越来越深,处境愈加艰难。

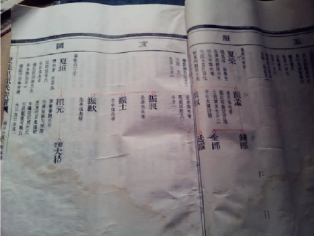

厚垟陈氏族谱

这一时期,钱蕙纕创作一首《或问翁归有所积否,作诗答之》,诗云:“半生作宦世相违,隐退匆匆返旧扉。一路云山都不带,满船惟载月明归。西粤曾经宦辙驰,金陵住久岁频移。归来自检行囊里,赢得钟山数首诗。”这首诗对陈夏荣归来后行囊空空作了辩白,但这文绉绉的解释,族人又有几人相信?

丈夫不顾家,儿子还小,娘家人又远在千里,那些奚落和冷嘲热讽,钱蕙纕只能默默忍受。她把希望都寄托在两个儿子身上,这首《示儿》表达她对孩子的殷切期望:“抚育成非易,当时且自勤。绸缪防暑雨,补缀俟寒云。薄俗真堪弃,浇风不可闻,逸劳古有训,迟尔必超群。”

红颜薄命半生忧

寄情诗文女书痴

钱蕙纕的悲剧人生并没有迎来反转,她并没有等到儿子成才,便一病不起、撒手人寰了。

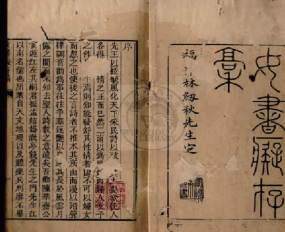

临终前,钱蕙纕整理了自己的诗稿,因平日“闺友戏呼她‘女书痴’”,便干脆作为自号,诗稿亦题名《女书痴存稿》。我们也只能从这份诗稿卷后《自题二首》中的“廿年泪洒临江树,午夜魂迷陋浦烟”一句,大致推测她嫁到平阳风风雨雨20来年,去世时大约只有35岁。

《女书痴存稿》书照

清道光乙酉年(1825),陈振孟的族弟陈藜阁,把钱蕙纕的存诗百余首、词八首及文三篇,请福鼎“兰社”创始人林滋秀审定,并由平阳县教谕孙小兰作序,付梓。

通读《女书痴诗稿》,“忧、愁、悲、思、恨、泪、惊”是诗稿中出现频率最高的字眼;“以泪洗面,以诗浇愁”几乎成为钱蕙纕婚后生活的常态。但也有例外,如轻松欢快的《江村杂咏》:“归舟顺流轻疾,白鸟眠沙正安,惊起却飞何处,随风飘落前滩”;气势磅礴的《石头城》:“归舟晚泊雨初晴,一望巍然故国城,台榭已空歌舞散,东流不改旧时声”。

清光绪年间,平阳训导吴承志读了钱蕙纕的诗稿后,评价她的诗“古体远追六朝,今体逼近唐音,充其所至”。清代曾唯编著的《东瓯诗存》里,收录了钱蕙纕的26首诗;民国时期,“文治总统”徐世昌,晚年召集僚友门客,编纂《晚晴簃诗汇》,收入了清代6100多位诗人的佳作,钱蕙纕的8首诗亦名列其中。

钱蕙纕故居

回望钱蕙纕一生,虽命运多舛,但却能寄情于诗文,凭借才华亦可流芳百世。

来源:温州三十六坊

原标题:这位女诗人被誉为“温州的李清照”