2010年夏,潘连守(左一)与前来帮忙的木工一起造船的情形。 项用欣 摄

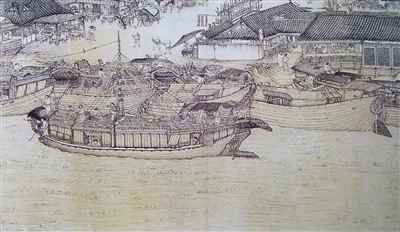

北宋张择端《清明上河图》局部犹见与大峃艇相似的木帆船。

新通车的司筱线,从泰顺县城经司前、百丈到筱村,不过一炷香工夫。当我约友驾车前行,让我意外的是,在捕捉湖光山色之美时,在飞云湖畔邂逅了飞云江最后的木帆船造船匠和早已消逝的大峃艇。

湖畔,走近司百路的一间普通房宅,见门前竖一石碑,上刻“大峃艇简介”。狭窄的屋内,藏放着一艘足有十五六米长的木帆船。因房宅过短,后宅加长了约两米。从船旁走过,便闻到一股淡淡的香气。船前板刻着三行醒目的红字:“该大峃艇木帆船是我本人筹资建造,任何人、部门无权争夺该木帆船。”落款人为潘连守。

提起艇,大多会联想到潜水艇、登陆艇、鱼雷艇、舰艇。这木船缘何叫“大峃艇”?潘连守何许人也?

寻思之时,一老者蹒跚着下楼来,身后跟着一女子,却是老人的女儿、我的战友陈圣余之妻潘爱英。

老人就是潘连守,今年已93岁,个子不高,面容清癯,身材瘦削,爬满额间的皱纹尽显岁月的沧桑。老人原籍文成珊溪,在八个兄弟姐妹中是老幺,没轮到读书。

几句寒暄,老人顿时精神矍铄,颤抖着声音滔滔不绝地说起大峃艇来。

一

在飞云江上游,一直流传着明时张阁老张骢取名“百丈”并奏请移民发展水上航运业的故事。上世纪三四十年代,百丈口已是浙闽赣三省相邻八县通往瑞安的航运埠头,商业和民间船舶修造业繁盛。潘家父辈和潘连守的大哥潘连锡是造船的。潘连守17岁那年,随着大哥从珊溪来百丈口当造船工,从做“补位帮手”开始,二十多岁时便可单独接活了。

1956年,百丈口木帆船运输社(泰顺县航运公司)成立,潘连守正式成为一名“造船老司”,与三十多造船工长年累月忙于造船修船……

追溯木帆船大峃艇的来历,得从飞云江航道、竹筏运输说起。

没通公路前,航道运输是飞云江上游山里人的主要运输方式。山民通过航道,把当地的柴炭、茶叶、桐油、土纸,还有福安的红糖,寿宁、景宁、庆元的农副产品运至瑞安,再把瑞安的食盐、水产品、副食品、工业品运回来。先前,竹筏是飞云江最原始的水运工具。少时就生活在江边的潘连守,亲眼目睹了撑筏工生活的艰辛、环境的险恶。

“百丈百滩,一滩一丈。”航道上,撑筏工站在筏头手握撑篙,时刻注视着溪滩水道的变化,稍有疏忽,竹筏就会撞上石岩或搁浅。竹筏上水,撑筏工要下水,驾着竹筏一步一步逆水上行。若遇洪水,江里有冲下来的山石、滚木,还有漩涡,此时行筏惊心动魄,就像闯一回鬼门关。撑筏工们风餐露宿,风雨无阻,而收入却很微薄,有歌谣云:“撑篙撑篙长兮长,养不起老婆养不起娘。”

“后来,终于有了木帆船、大峃艇了……”老人家的话,把我们带回到上世纪的“大峃艇时代”。

潘连守是听着看着大峃艇长大的。历史上,飞云江中游航运日益发达,原先的竹筏、小木船无法承担大宗货物的运输,木帆船应运而生。木帆船分大峃艇和舴艋船(梭船)两种。大峃艇因多在飞云江中游的大峃一带使用,故名,并很快成为近现代飞云江中上游航道上最重要的交通工具。后来,大峃艇驶出飞云江,成了浙南河道上主要的水上交通工具。

“大峃艇比舴艋船大,长16米,宽1.8米,深0.7米,满载吃水0.4米,载重5.5吨位,可乘坐50人。舴艋船两头尖,而大峃艇是前头尖后头圆的。”老人的口里念出一串串数据。大峃艇分七舱,船头置两桨,船尾一桨一舵,船工三人。船身上盖箬篷,用以避烈日挡风雨。船尾则摆放小泥炉、小水缸,粮食、蔬菜,俨然船家小厨房。运输繁盛期,飞云江水系拥有木帆船500多艘,从业人员达1000多人。

“有了大峃艇,就不怕下大雨发洪水了。”老人说。因为,雨后江水满盈,装载着货物的大峃艇,一路闯关过滩,到了下游平阳坑,便拉起风帆,百舸竞流,直向飞云江入海口的瑞安西门码头,全程120多公里,逢大水一天便到瑞安,颇有“千里江陵一日还”之势。上世纪五十年代中期,乘客从百丈口到瑞安,每位收费两元五角。

“大峃艇还有它的特殊作用呢。”老人笑着说。解放战争时期,潘家三兄弟潘连锡、潘连狗、潘连守等船员,常常选择偏僻而险恶的溪段,利用大峃艇机智地护送地下党过江、传送信件。也有地下党危急时躲藏在大峃艇船舱的八尺板下化险为夷。潘连守帮地下党“买过油盐送过信”。在老区人民眼里,飞云江也是一条“地下航线”,大峃艇则是“革命红船”。国民党抽壮丁时,不少壮丁坐大峃艇逃走,大峃艇还是“救命船”。

二

我的外婆家在百丈口,大峃艇消失之前,我有幸接触到它。少时每次去外婆家,那停泊在江面的大峃艇,仿佛是浮动在水面的木结构建筑和平层公寓,小姨带着我,总是上船看看走走坐坐。1974年百丈口通公路后,飞云江水上航运和造船业逐渐式微,再无大峃艇落成。后来我依稀记得在《清明上河图》似乎看到过它的影子。

据老人说,在他的造船修船生涯中,经手制造的木帆船有五六百艘。

时至世纪元年,就在潘连守退休的18年后,珊溪水库蓄水,百丈口这座百年商埠连同航道,旋即淹没于飞云湖的粼粼碧水之下,如今的飞云江航道已被“云江秀水闲情带”所替代。作为飞云江航运文化象征的大峃艇,早已退出人们的视线,渐渐远去,乃至消逝……

春夏秋冬,年复一年。对潘连守来说,大半生为之劳力又劳心的大峃艇,却一直深藏心里,经常做着同一个梦,梦中的大峃艇仍行驶在飞云江的江面……

2009年,木船制作工艺被列为第三批温州市非物质文化遗产保护名单。终于,一个大胆的念想在潘连守心里萌生——俗话说,人过三十不学艺,而他却要凭着几十年的造船技艺和记忆,复原再造一艘大峃艇,留给后人以见证百丈商埠曾经的繁华!

俗话说:“造一只船,树三间屋”,造船价格昂贵。2010年,老人从银行取出节衣缩食省下来的五万元钱,与老伴黄梅玉开始了余生最后的造船之举:在两间陈旧的民房里,选料、加工、拼板、组装、打麻、填灰、上油……造船是项技术活,也是个苦力活。有时,老人一天要挥十几个小时的榔头。在老伴和当地木工的协助下,他把木料一块一块地按照曲线拼接起来,每块都是单独测量、单独切割出来的。

说起给自己打下手、离世多年的老伴,现今四世同堂的老人显得有点歉疚:“成家时,我连她是哪里人也不知道,后来才知道她也是个文成人。这大峃艇是她帮着造起来的……”

在实施造船计划的过程中,也有很多无奈。没有历史文献,没有造船图谱,老人要凭着惊人的记忆和毅力,挖掘、破译大峃艇的“营造法式”和“技术密码”。

泰顺县非物质文化遗产保护中心工作人员季海波在一次飞云湖非遗普查时,获悉潘连守之义举,深为感动。老人没文化,说的又是“下路话”,造船遇到不少困难。“我们来帮您!”季海波这位长期致力于泰顺非遗挖掘与保护的“非遗管家”,发自内心地向这位可敬的老人伸出了手。

不久,潘连守——这位飞云江上游仅存的木帆船工匠,成为温州市非物质文化遗产“传统木船制造技艺”代表性传承人。

2012年,一艘长16米、宽1.8米、深0.7米的大峃艇终于告竣。这艘崭新却不能下水的大峃艇,展现了精湛的造船技艺,为大峃艇留下最后的余晖,也凸显了一个老船匠锲而不舍的匠人精神。老人像爱惜生命一般,把它藏放于女儿潘爱英的房宅内,天天守护着,供人观赏。

三

潘连守造大峃艇的消息传开,不久,一位王姓瑞安人找到老人,说举办非遗博览会之需,希望能购买或借用大峃艇,并承诺相关收入归老人所有。“我不是为了钱!”老人说出此话时,疑虑也来了:人家博览会结束,万一“耍心机”,不运回大峃艇……思忖再三,最后还是谢绝了。

给大峃艇安个“家”,一直是老人的强烈愿望。他四处奔跑,获知非遗一事归文化部门主管,托人写了份报告寄给省文化厅,请求“给一块地、审批一层简易房”。时年89岁的百丈言公垟老人吴家银,也写下一篇《我的红船回忆》,为潘老为大峃艇助威呐喊。

2016年9月,当地政府同意将大峃艇在地方规划馆陈列展示,专设百丈镇非遗主题馆;免费出让国有土地地基若干,用于非遗传承展示。但因土地审批很严格,一直没有解决,潘老开始失眠了……

“不给大峃艇安个‘家’,我死不瞑目!”老人总是寻找各种机会为之奔跑,一晃就是八、九年。去年底,好消息终于传来:当地决定在位于朱岭湾公园面湖一侧划出一块约八十平方米的地,给大峃艇安“家”。镇里、居委会出资计15万元。当从飞云湖居委会赖兆裕书记口里获知尚缺资金,潘老没有半点迟疑:“我再出两万五千元!”

新年在即,女儿潘爱英要带潘老到温州仰新移民村过年。潘老急匆匆地跑到银行取出钱来交上,看着施工人员开挖才动身……

“在仰新过十五(元宵)没名堂,早点回百丈吧!”正月初七我到移民村看望老人时,老人嘴里不停地向女儿潘爱英嘟噜着。女儿自然明白,老父的兄姐均先后离世,他心里牵挂的是那大峃艇。

元宵节刚过,当我等再次到百丈拜访老人时,时尚体育旅游基础设施提升工程——总投资4009万元的国立北洋工学院(天津大学的前身,抗战时期曾迁至百丈办学两年)研学基地项目,施工人员正在钻孔勘察。镇里打算在这研学基地为大峃艇“安家”,提升飞云江航运文化效应,众人闻讯无不欣然。

老人还乐做善事,先后被评为2016年度“泰顺好人”和第四届“感动泰顺十大人物”(提名奖)。

据说,在泉州海外交通史博物馆陈列着一艘中国现存最大型最古老的南宋帆船实体。在浙南飞云湖,当年的“黄金航道”早已成为历史,但这或许并不意味着木帆船大峃艇荣光的终结……一位耄耋老人——飞云江最后的木帆船造船匠,用半个多世纪的执着和相守凝结的大峃艇情愫,正在飞云湖畔延续、呈现。

莫道云江通舟难,帆船明日到瑞安。大峃艇里喧声传,不知湖风吹面寒。

来源:温州日报

原标题:云江有情岂终极——最后的造船匠潘连守与他的大峃艇

刘晓华