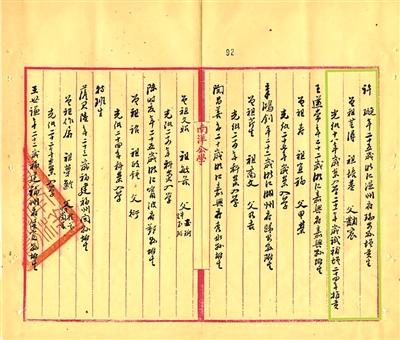

西安交通大学档案馆藏1902年南洋公学送乡试底册中许璇的信息。

欧七斤

许璇,温州瑞安人,我国著名农业经济学家、农业教育家、我国农业经济学科的开创者。1901年11月,许璇入南洋公学(今上海交通大学、西安交通大学)东文学堂学习,1903年2月,南洋公学东文学堂与译书院、经济特科班、师范班因故而停办,东文学堂开设仅一年有余,但对许璇来说,这是他系统接受近代知识教育的第一所新式学校,对其整个人生道路与学术成就产生了深远的影响。

光绪二十二年(1896),南洋公学由清末著名实业家、教育家盛宣怀创建于上海,南洋公学是中国近代历史上最早的新式学校之一。当时,我国有关西方法政、科技类书籍十分缺乏,为了推广西学、编译教学用书,南洋公学1898年奏准附设译书院,1901年夏又奏准附设东文学堂,一为译书院培植如严复、伍光建那样的翻译专才,一为清政府施行新政培养谙熟中西法政之学的革新人才。1901年11月,东文学堂在上海虹口谦吉里(今丹徒路)开学,学堂监督(相当于分校校长)、执事各一名,由罗振玉、王国维分别担任。

罗振玉,我国古文字学家、金石收藏家,中西学融通,留心东文,早在1898年曾开办东文学社。王国维,近代著名学者,在现代文学、美学、史学、古文字、考古学等方面成就卓著,为东文学社高材生。日本人、日本东洋史学家藤田丰八为正教习,日本汉学学者、文学家田冈岭云为副教习,藤田丰八曾协助罗振玉开办东文学社,与田冈岭云等人专授日语,拥有上述诸位学者,可谓师资雄厚。

9月,南洋公学东文学堂在《普通学报》第二期刊登《设立东文学堂招考肄业诸生告白》,公开招考新生,报名者踊跃。《告白》中明确学堂培养人才目标为“派充译书之员”,报考条件比较宽松,“文理清通便可入选”,但要求报名者要注明“已习东文、未习东文”。同时,《告白》强调了洋务运动在不同时期各有侧重,“昔之洋务,在互市通商”“今之洋务,在典章制度”,而典章制度“非有译本,不能尽通”,进一步说明译书的重要性及其译书方向的转变。

10月25日,南洋公学总理(即校长)沈曾植向盛宣怀报称“东文报考者,昨已及三百人”,而录取名额非常有限,据《普通学报》载报名600名,实际应考360名。31日初试,含笔试和口试,考题为《子以四教文行忠信议》及《东三省形势关系及交收善后策》。盛宣怀、沈曾植等均亲临考场监视。11月2日至3日,盛宣怀文案张美翊、吕景端和时任南洋公学特班总教习的蔡元培批阅了考卷,确定拟取30名,备取30名。日后成为著名地质学家的考生章鸿钊对考试情况和细节有过回忆:“复试于盛督办家廊下。考生四十余人,以苏州、宁波二郡人为多”“考题二:一曰刘宴理财得失论,二曰拟晁错重农贵粟疏”。经过初试复试,终录取40名。

《东文学堂拟定章程》“以使学者习东国语言文字,通各国历史及政法之学,速成有用之才为宗旨”,学制三年:第一年课东语、东文,兼授万国地理、政治、地理历史及法学通论;第二年课西洋近世史、理财学、宪法,及刑法国际公法;第三年课外交史、国际私法、行政法、商法、民法、财政学、国家学,随时兼教哲学概论、哲学史、心理、教育、伦理、美学之大要。从上述课程表可知,东文学堂需习日本语言文字,更要学习法政、史地、商科、外交等新学。

对于在学教读情形,许璇的同学沙曾诒曾回忆说:“日人藤田氏,复热心教育,不数月授文法毕,益进以历史、地理、法律、经济、社会诸学书,曾诒乃得覃精东籍,毕力穷追,寝于是馈,于是举各学科光怪陆离之新理,一一供吾之咀嚼而吸饮焉。”日人藤田氏就是正教习藤田丰八,他所教授新理宛如知识的营养“咀嚼而吸饮焉”。章鸿钊回忆说:“除日文日语外,兼及历史、地理、哲学、社会学诸门”“时日本文义已尽了解,日籍略能自读,课余乃稍稍译书以资练习。一意期待三年毕业后再作他图。”

东文学堂不但师资雄厚,学生也是各地“学霸”,生源基础好。在1902年6月公学开列愿意参加当年乡试的廪、增、附、监生名单中,东文学生就有31名之多,是真正的“秀才班”。许璇是增贡生,章鸿钊、陶昌善、陈时夏均为附生。

东文学生在校学习虽然只有一年多点时间,但有良好的师资和生源,打下了较好的日文及新学基础,为日后继续深造和建功立业迈出了关键的一步。1903年年底,经罗振玉推荐,东文学堂学生章鸿钊、盛德铭、沙曾诒、许璇、陶昌善、周维新六人因有“东文”基础,以广东公费身份留学日本,1904年,陈时夏以浙江官费留学日本法政大学,王迈常、罗福成也留学于日本早稻田大学。不少东文学堂同学发挥所学的日文优势,翻译了大量日文书籍。唐宝镐编译《海权对历史的影响》,丁福保、唐宝镐校阅《最新中学代数学教科书》,徐勤业编《中外病名对照表》,杨寿桐译《国民体育学》,章起渭编译《西洋通史》《政治泛论》,贺绍章编《经济大要》(中学课本),杨寿桐编纂《物理学问答》,杨天骥校订《伦理学》等。

东文学堂学生得风气之先,获名师教导,后来成社会杰出俊才也不乏其人,著名者有陆军中将丁锦、上海医院院长王曾宪、财政部科长沙曾诒、农商部司长黄艺锡。尤以近代地质学鼻祖章鸿钊、文学家吴梅、银行家周作民、名中医丁福保、近代农学开山许璇为卓著。

许璇自幼在家乡瑞安接受了良好的传统教育,1901年秋,25岁的许璇入读东文学堂,学的是日文日语,读的是东西洋历史、地理、法律、哲学、政治、经济、外交等科目,对于西学有了初步的了解和认识,具备了一定的西方社会科学、自然科学的基础及外国语言能力,实现了他从旧式文人到新式知识分子的身份转变,为其留学日本习农学、终身从事农学教育与科研作了重要铺垫,由公学期间形成的学缘性人际网络,对于许璇人生轨迹产生过某些直接或间接的影响。