温州泰顺之名,是明朝景泰皇帝御赐,带有“国泰民安,风调雨顺”的愿景。建县后,泰顺官民就有意无意地将县名寓意喜庆化、吉祥化。于是,在艰苦环境的奋斗中,在太平和顺的期待中,泰顺人坚韧成长,逐渐形塑出“泰顺性”的人格、“泰顺性”的境界。这种“泰顺性”是人间和畅仙境的道境的总体凝映,带着与自然合而为一的灵明美感,带着一丝山民在艰苦奋斗后终于有成的晏然喜气。

泰顺青山绿水好风光 邹火娟 摄

泰顺之名,含有“国泰民顺”之愿

泰顺,卓立于瓯脱的溪山之境,虽不时开显了有如仙境般和煦的美颜,其美好的县名却并非凭空而生,而有着现实之社会根源,是纠结在时光变迁与空间发展中的人文产物,是构建于真实生命处境的时空载体。蜈龙化虹,边地崛起,泰顺人以其矫健精干、质朴坚韧的特质,在与溪山的自然遭遇中,塑造出了一种昂然不挠、磊落通脱的理想人格典型。如果说,泰顺有一种特殊性,那肯定与这种人格有关,是这种被溪山孕育出来的人,在溪山中打滚而慢慢形塑出的一种独特的泰顺地方特色。这种属于泰顺的地域性,亦即“泰顺性”,好比泡酒一般,会让后来的事物,浸染了特殊的芳醇之味。

大安乡大丘坪村稻田里“大美大安”等字样,反映国泰民安的心愿。周向东 摄

有意思的是,泰顺地方特色的形成,固得益于溪山中具体人、事、物之间的彼此互动,也与“泰顺”本身的命名脱不了关系。泰顺这个地名本来是不存在的,现有泰顺这个地区在明代建县前原来是属于瑞安县义翔乡、平阳县归仁乡所辖之地,五百七十多年前邓茂七、叶宗留率众起事被平定后的一场建县之举,让“泰顺”这个名号从此跃上了历史的舞台,取代了原先的瑞安义翔五个都十二个里、平阳归仁三个都六个里而成为此一地区被称呼的大名。明代宗朱祁钰于景泰三年(1452)御赐“泰顺”之名,据说是取其“国泰民安,人心效顺”或“国泰民安,人心归顺”之意。可以想见,当年忙于应付北乱的皇帝好不容易平定了东南山区的纷乱,当然希望这个地域能归于平静,以让帝国能安稳地统治,所以除了建县以遂行政治治理外,更以“泰顺”之名道出了朝廷的终极欲望。然而,县名称为泰顺,泰顺地域却并没有从此就免除兵祸,历史上仍有许多纷乱在此发生。这说明了,帝王愿望是一回事,但封建帝国老旧的思维让其冀盼无法彻底地达成。

明代宗朱祁钰像

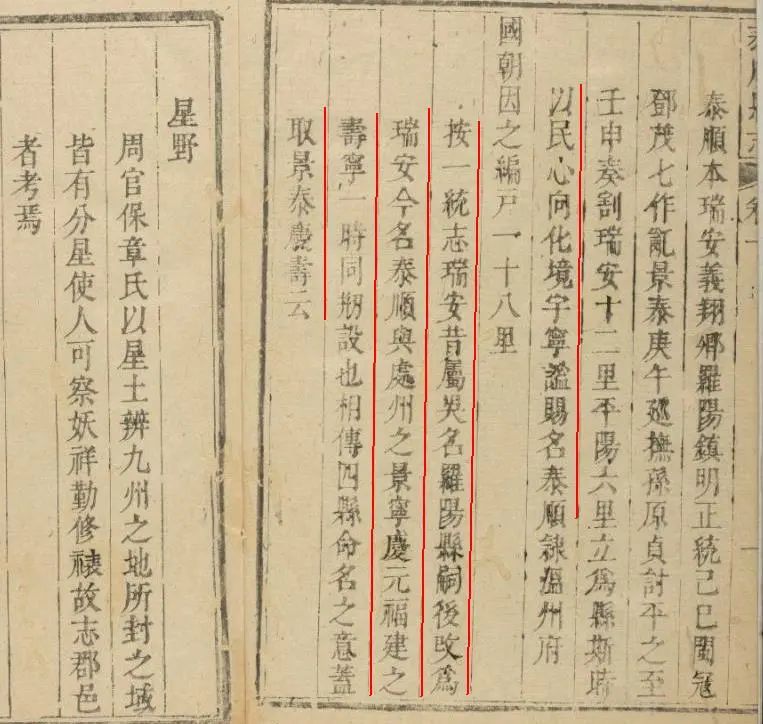

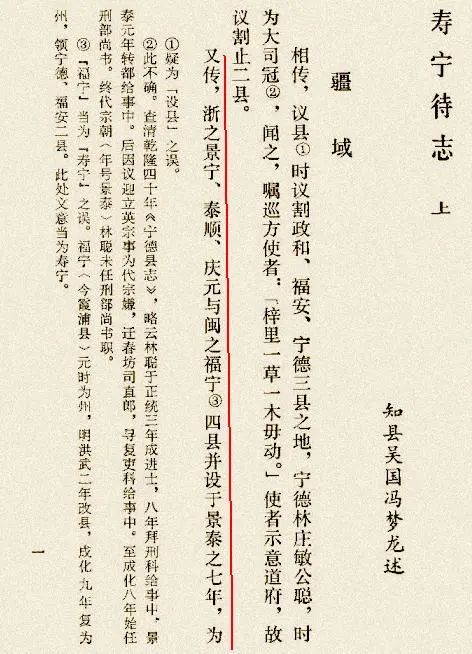

帝王的愿望能不能达成另说,倒是地方也开始针对“泰顺”之名兴起了诠释。著名者如雍正七年(1729)由知县朱国源编修、朱廷琦等编纂的《泰顺县志》宣称:泰顺是以“民心向化,境宇宁谧”赐名;又引《一统志》宣称:“泰顺与处州之景宁、庆元,福建之寿宁一时同创设也,相传四县命名之意,盖取‘景泰庆寿’云”,亦即说县名系作为景泰皇帝庆祝长寿的吉祥语而出现。“景泰庆寿”之说,经南航考辨,庆元县、寿宁县并非景泰三年与泰顺一起建置,庆元置县于南宋宁宗庆元三年(1197),以宋宁宗年号为县名,寿宁建县于景泰六年(1455)。“景泰庆寿”的传说在明代文学家冯梦龙的《寿宁待志》中也有提及。其实,1452年一起建置的是泰顺、云和、宣平、景宁四县,“景泰庆寿”的传说偷藏了云和、宣平,换上了庆元、寿宁。

雍正《泰顺县志》记载“以民心向化,境宇宁谧”赐名泰顺及“景泰庆寿”之说。

“景泰庆寿”之说虽属无稽,但其与“民心向化,境宇宁谧”话语都可见将泰顺县名喜庆化之趋势,透露了当时地方官吏在顺应朝廷意旨的同时,某种程度亦反映了地方对于地名论述的可能心声。难怪,地方上亦长期出现了“泰顺”系“国泰民安,风调雨顺”的说法。“国泰民安”虽是与帝王类似的愿望,但“风调雨顺”可就是长期周回在洪、旱之灾的泰顺先民内心中最深刻的愿望。

冯梦龙《寿宁待志》提到“景泰庆寿”的传说。

换句话说,远在京城朝廷大员所较难深刻理解的地方、民间之声,被具体地突显了,而成了“泰顺”意义形塑的重要源泉。也正是在此基础上,南航曾考虑以“国泰民顺”来诠释泰顺,并最终选择了以“风泰雨顺”作为定稿,而将泰顺纳入了其闲来无事以四字所做的《温州市县区嵌名谣》中。诚如明代梅膺祚《字汇》“泰,安也”所解,泰字具有“安定平和”之义,类似《易·泰卦》“天地交泰”中所指的“和通”之义。以此观之,南航此举,无疑将地方民众期待“风调雨顺”的愿望提到了极致,嵌入了地名本身,而让“泰顺”一名,深深嵌进了地方长期积累的独特生命经验与梦想期待。

龟湖镇迎神节仪仗队扇子上的“风调雨顺”“合境太平”。

历史地理形塑成的“泰顺性”

即使不看原来的政治企图,明代宗朱祁钰“泰顺”这名字也真取得好……或许是意外吧?亦可能是天赐呢?“泰顺”一词竟然如此贴切地符合了地方上自然与人文在历史中因为相互对话而积累出的整体特质。一方面,其连同了本身反面字义所指的虚像,亦即“厄逆”“否逆”“乱逆”或“不泰不顺”“不安不顺”“风不泰雨不顺”“风不调雨不顺”等,构成了一组互相辩证的语词,而符合了泰顺地方过往的实际状况。在泰顺,具体的状况是经常辩证在“不泰不顺”与“泰顺”之间的,“‘泰顺’/‘不泰不顺'”或“’泰顺’/‘厄逆’”构成了一组指涉地方具体状况的绝妙对辞:地方上除了有风调雨顺之时,也经常有山神不仁而让龙蛇暴虐作浪的风不调雨不顺之际,亦即“厄逆”之际。有意思的是,只要经过了泰顺人以智慧与溪山周回应对的努力,“泰顺”的状况总是会克服“厄逆”而降临的,其不只是一种存在于居民脑海中的永恒梦想,而且总是会成为真实的状况,指涉了溪山绽露慈颜而让自然重新成为恩典的美丽光景。“泰顺”因而不只是一种结果,同时更具有着过程之义,它总是同时包含了“‘厄逆’与‘泰顺’”的整体辩证过程,它指涉了溪山总是经历“厄逆”而至“泰顺”的整体过程与结果。另一方面,所谓的“泰顺”一词,也因此而更指称了经过“‘厄逆’/‘泰顺’”辩证后所产生的一种独特的“总体性”(totality),具有一种大美的性质,是经过风雨厄逆后所产生的格外美丽境界,一种为“黑暗狂暴”所反衬而出的“通透太清”之美,是人间和畅仙境的道境凝映,差可用“灵明”而比拟。

龟湖迎神节旗幡上绣着“国泰民安”四字。

这是一种因为泰顺独特地方发展而形成的地域总体性,亦即“泰顺性”,是泰顺境内各个不同地方异质发展所形塑而出的地域总体性,其一旦在历史中浮显,便要成为镜像,而指引泰顺各个地方的整体发展。这话怎说?一方面,我们可先把“历史”想象成一位技艺高超的厨师以理解“泰顺性”形成的状况。这位大师,将泰顺在历史过程中所具有的种种食材,亦即泰顺各地各时所有的各种人、事、物,运用高明的厨艺(亦即“历史过程”)煮成了一道名为“泰顺”,而具有特殊风味的佳肴。这道所谓“泰顺”的佳肴,于是不再只是还没料理前摆在盘中的各种地方食材的加总,而是经过时间之火的烘煮,让来自各地的食材产生化学变化后的一种“新的总和”,具有了一种我们所称的“泰顺性”这样独特的风味。

筱村迎神节旗幡上绣着“风调雨顺,国泰民安”。

另一方面,我们也可把被煮出来的“泰顺”(亦即绽露了“泰顺性”的“泰顺”)想象成一面总是深藏在镜子背后的美丽虚像。这是一面泰顺各个地方每天都会不知不觉去照看一下的镜子,它面对着每个阶段的泰顺地域,却总是在镜中背后某处产生了一个整体美丽的虚像,而催促着揽镜自照的泰顺,透过化妆改变着它自身,往着想象中美丽的如愿之景发展而去。包括飞云江、交溪与沙埕港流域在内的泰顺各个原先分裂而多元的地方,于是开始有了一种整体性的特色,一种因为揽镜自照而足以在历史中辨认自身,并往理想形象发展的整体特色。正因如此,泰顺原来虽是各个移民纷纷进入之地,具有着相当不一样的流域差异性,但在“泰顺性”作为镜像的总体照看下,开始具有了统一的整体性格,而日益符应了“泰顺”之名所不断聚累的特殊意义。

历史地理,藉由不仁山神催发了洪水般的逆厄,总是为泰顺带来最严厉的试炼,也将在山民展露智慧、度过危难后赐予他们最甜美的果实,而让持续沉淀了丰厚意义的“泰顺”,犹如陶瓯酝酿美酒般,日益在历史地理的浸淫造化中,彰显归属于“泰顺性”的浓郁特质。

罗阳镇毛垟村迎神节横幅“风调雨顺,国泰民安”。

人间和畅仙境的道境凝映

辩证在“乡镇与全县”“部分与整体”“多元与统一”之间,诚如上述,这是一种得益于边陲艰困所坚韧成长而出的特殊地方总体特质。在历史中慢慢浮显的泰顺人,总是以学自女性、地方神祇的周旋智慧理水、理自然,而让一度汹涌肆虐的自然重回其和蔼的慈颜,让自然成为恩典,而重新造福人间,成就了一种为黑暗狂暴所反衬而出的和畅太清之感。这种作为人间和畅仙境道境凝映的灵明境界,差堪可以笔者2005与2006年两度不经意间在泗溪东溪与北涧两座廊桥洄澴倒映下所体验到的整体美景来予以比拟。犹记那两次行旅,笔者除了饱览两桥以编木拱梁廊屋之特殊构造方式完善了自身面对洪水等冲击的积极效能,以及桥身以八字型及仙宫样貌响应了地方对于礼制以及仙灵的世俗想象外,更深深地为两桥亟欲上探属于仙灵之气化世界的企图而吸引。两座廊桥即使出之以人间宫观样貌,尽管存在着儒家耕读传统的秩序性痕迹,但诚如共同高悬在桥屋神龛上的“气治太初”书匾所示,最终仍将坚持其气化为宇宙之道的深刻欲求。

北涧桥桥中央悬挂的匾额“气洽太初”。

从林鹗《西山怀古诗》中诸如“西山横锁四溪泉,四十二峰倒影连”之类的描述不难窥知,对于泗溪等泰顺居民而言,与洪水的搏斗虽势在必行,却是不得已的举动,反而,藉由水所映衬而出的秀丽美质方是他们企求诗意栖居的重点。而他们也总是通过智慧的周旋,让溪山在龙蛇息掩暴虐后,重新绽露了灵明的慈颜、呈现为自然奇异的恩典。故而,溪东桥要挂上书法家林剑丹“影摇波月”的横匾,藉以诉说自身高挂在潺潺东溪上所当透过月光荡漾而出的波影生机;而位于四水回澜汇聚处的北涧桥更要藉由一潭微流的清澈水面鉴照出自身美丽的身影,以点化整体环境和谐灵明的特质。

溪东桥上悬挂林剑丹题写的匾额“影摇波月”。

这种秀美情韵的体验,不仅笔者有,许多旅者也早有描述。邹勇编辑的《廊桥:失落已久的梦》说道:

泗溪古镇,青山环绕,溪流潺潺,置身其间,如步入一轴乡土画卷。号称“姐妹桥”的北涧桥、溪东桥是乡土画卷中最点睛的一笔。

修建于清康熙十三年的北涧桥横跨北溪之上,造型古朴别致,优美且不失刚健,三百多年风雨的侵蚀也不能将桥身上的艳丽色彩全然抹去,远远望去,让人觉得不仅仅是桥,而是上苍遗落人间的彩练。北涧桥很能让人生出一种融入的体验。走在桥上桥下,仿佛自己早已在这里生活了几百年,或是桥头浣衣的少女,或是牵牛走过桥头石街的牧童,或是提着烘笼靠桥头沉浸在回忆中的老人……要不然怎么会有种似曾相识之感,或者是在关于故乡的梦境中出现过。

泗溪北涧桥

而泰顺文化工作者薛一泉也说道:横跨北溪之上的北涧桥整体结构合理,气势如虹,桥屋灰瓦红身,飞檐走兽,桥旁古树掩映,桥下二水交汇。青山、碧水、虹桥、古树,相互辉映,构成一幅迷人的风景画。在宽阔的溪滩上观赏青瓦红身的北涧桥,仿佛身处古意盎然的宋画之中,便能体会到人在画中游的美妙了!

北涧桥畔千年的樟树、乌桕树。

真是令人神叹呀!不管是旅者或地方文化工作者,几乎不约而同体会到过往先民亦曾经体验到的地域特质。他们或在聚落老街中穿梭,或在廊桥树影间行走,但到最后都与笔者一般,总是会循着水纹的痕迹来到溪流汇聚的砾石沙洲上,静静地凝望近在眼前的廊桥,从而体会到其作为气化仙虹与山水凝然一气的整体感。在这样一种几近于静谧的时刻之中,北涧桥所在之处在乌桕树、樟树两棵古树守护下,于焉成了一处藉由闭锁山水所倒映出的与自然合而为一的流畅仙境。与其说它具有着人间世俗的特质,不如说其更向往着与自然太初气化接合的灵明道境,而吸引着笔者如痴如醉的眼光。

泗溪镇溪东桥,蜈龙化虹。

于是笔者突然有所领悟,心中直要惊呼,这不就是所谓“泰顺”的极致化身?什么是“泰顺”?什么是“泰顺性”?这令人魂牵梦萦却又久久难以化解的难题,竟在泗溪廊桥为地域环境本身所倒映的当下景况而迎刃破解。看来,山神虽然不仁,老是要驱动暴虐的龙蛇以试炼边陲山民周回的智慧与坚强的毅力,却也总是会以其瞬间绽露的和畅慈颜,为人们昭示了所谓“泰顺”的真正价值与意义。这是一种泰顺山民在战胜洪荒、干旱等龙蛇变脸所带来的灾害后,以溪山濡染了人文味的自然环境本身,映衬了诸如廊桥这般天上巧艺所构成的和畅状态与灵明美感。有如蜈龙化虹般,在逆厄中坚毅成长的泰顺人,总是在朴质中展露了昂然不挠的生命姿态,并让“泰顺”,在大气造化的祝福下,成为人间一处凝映道境的和畅仙境,而在桥水的映衬下,彰显出绝美的容颜。其有如百家宴中福酒红里透亮的晃漾水色般,总是带着一丝艰辛奋斗后终于有成的晏然喜气,而召引了居民和旅者的永世凝望与爱恋,是人间和畅仙境的道境总体凝映。“灵明泰顺”,在天上,也在人间!

北涧桥处系藉由闭锁山水倒映出的与自然合而为一的流畅世界。