叶适画像

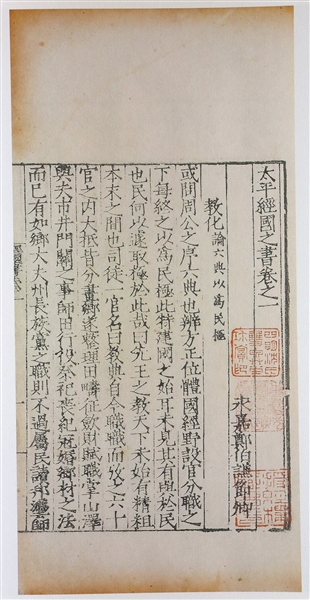

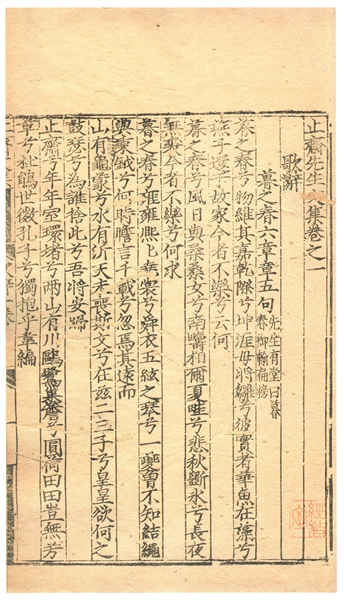

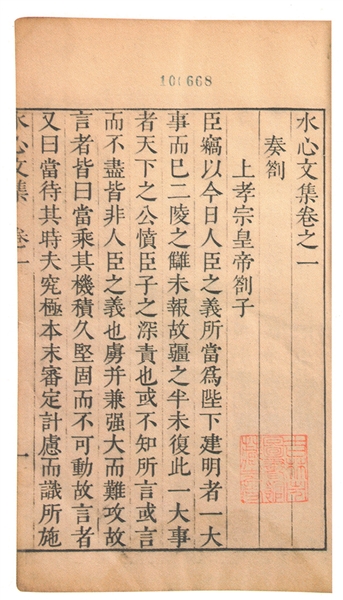

陈傅良、郑伯谦、叶适著作

洪振宁

薛季宣创立永嘉学派之后,由陈傅良、郑伯谦、戴溪、叶适等一批温州学人加以发展。永嘉学派在国内学术界独树一帜。

永嘉学派发展中承前启后

陈傅良

陈傅良(1138年—1203年),是永嘉学派发展的中继者。

9岁时,父母相继病故,兄妹4人,依仗祖母度日。“傅良幼也孤,能读书夜达旦”。为了生计,教授乡里。27岁在温州城南授徒,从学者数百人。创立乾淳“太学体”,又称“永嘉文体”,讲学、文章影响了一代人,被誉为“止斋之论,论之祖也”。他年轻时师从归回乡里的薛季宣,薛季宣到常州任职,陈傅良还往常州受学。入太学读书期间,结识了张栻、吕祖谦,多有获益。楼钥说他“其学尤深于《春秋》”,并概括其特点是“深究经旨,详阅世变”。登进士第后,陈傅良并未赴任,继续留在家乡教书讲学。后来又与友人在仙岩创办书院,以讲学为事,三年后赴任。

他一生强学笃志,考订经史百家,探究古今之变,主张“变通当世之治”,强调立论“要与时务合,不为空言”,潜心于涉及国计民生的实用之学。陈傅良在《止斋文集》中论述“民本”思想,他说:方今之患,何但夷狄,盖天命之永不永,在民力之宽不宽耳。他认为朝廷施政须“以爱惜民力为本”,“宜以救民穷为己任”,纾民困,“结人心”,“宽民力”,“救民穷”。陈傅良力主宽民,致力于“天下之功”“百姓之利”,批评司马光“不知变通之术”。他的政治主张体现出兼重德性与体制而特别强调体制化的取向。他提升了对于宋代政治传统的研究,推动了永嘉经制之学走向精密化。

陈傅良传世著作主要的有《春秋后传》12卷、《历代兵制》8卷、《止斋文集》52卷附录一卷等。陈傅良作文尤以论著名,如《博爱之谓仁》一文,《论学绳尺》卷三评“立意广大,行文圆活,造语老苍,无一赘字,真可为法”。后人尝取其论39篇,编为《止斋论祖》,影响极大。

陈傅良的师友楼钥(1137年—1213年),号攻媿,明州鄞县人。曾在温州多年,先是任教,后任郡守。延祐《四明志》记载永嘉王枏尝以经世之学传授楼钥,《楼公行状》则称楼钥任职温州时,闻薛季宣深于兵略,屡请问焉。因而,《宋元学案》列楼钥为王枏、薛季宣门人,又被当代学者认为是永嘉学派在四明的一位代表(董平教授语)。

永嘉学派发展进程中的

学术同伴

郑伯谦,字节卿,温州城区人。光宗绍熙元年(1190年)进士。曾任阳山县令、昌国县令,修职郎、衢州府学教授,后知常德府。著有《太平经国之书》11卷。他受永嘉学派事功学风的影响,重视从制度沿革的角度阐释《周礼》,以史证经,推崇古制。他以议论解读经书,摆脱了经文束缚,借经抒发自己的意见,每篇都以问答的方式来展开论述,所作解释大都针对现实社会问题而发,对史实的引用多注重与周代形成对比,强调孔子儒家的价值观念,“明古法之善”,由此而提出很多建设性的建议。《太平经国之书》书中阐述理财,提出“非理天下之财也”,不要“求民太甚”。

本书值得重视的理论观点还有:关注民生,明确提出封建社会中的“失业”问题;理财应主要考虑财政支出问题,理财只为富国;强调会计的作用,主张扩大会计的监督范围,提出了两个有关会计的原则,一是“出纳移用”之权与“纠察钩考”之责要分别由不同的官司掌管,二是主张提高会计官司的权位,以便能充分执行其“纠察钩考”的职能。本书虽系诠释《周礼》中的会计规定,其论述也不全面,但却是从理论上阐述会计的原则与作用,为后世研究开创了先例。

陈傅良的师友,即《宋元学案》所概括的“同调”者,也是永嘉学派中人,还有戴溪、钱文子等学者。戴溪(1144年-1215年),永嘉人。以别头省试第一成进士。曾任石鼓书院山长,历官工部尚书、文华阁学士。著作有《续吕氏家塾读诗记》3卷、《春秋讲义》4卷、《石鼓论语答问》3卷。

钱文子(1148年—1220年),乐清人。治《春秋》。又课徒授业多年,其间编撰《补汉兵志》,传世。官至吏部员外郎兼国史院编修官、实录院检讨官,迁调宗正少卿。晚年退居家乡讲学。著作有《白石诗传》20卷、《诗训诂》3卷、《中庸集传》1卷、《论语传赞》20卷、《孟子传赞》14卷,均已佚。蔡节《论语集说》书中尚存引用钱氏24条。

陈傅良的学生较多,如蔡幼学(1154年—1217年),瑞安人,曾与他的老师同一年考中进士。官至权兵部尚书,是一位富有才华的实干家和史学家。他做官注重民生的改善,强调“息兵养民为先务”,强调集聚人才,重用贤能。传世著作仅《育德堂奏议》6卷、《育德堂外制》5卷,前者有宋刻本,列入第一批国家珍贵古籍名录,有中华再造善本。

集永嘉学派之大成

叶适

永嘉学派的发展,至叶适而集其大成。

叶适(1150年—1223年),字正则,晚年著书讲学于温州城外水心村,人称“水心先生”。原籍处州龙泉,生于温州瑞安,至其父“定为永嘉人”。父叶光祖,为塾师。13岁时,随父自瑞安迁居永嘉城区。因家贫,数年中,无常居,“凡迁二十一所”。他在青年时代曾问学于郑伯熊、伯英兄弟,以后又与薛季宣、陈傅良二人交游甚密,师友陈傅良达40年之久。叶适较早开始教师生涯,在乐清的学塾任教多年,黄岩丁希亮、戴许、蔡仍、王汶等来受学。又曾任教于东阳的石洞书院。

他在淳熙五年(1178年)考中进士后,授平江节度推官,步入政坛。官至宝文阁待制。开禧三年(1207年)被劾去职,不久返回家乡潜心学术。晚年定居在温州城郊水心村,讲学授徒。时人记其受欢迎的程度,“叶水心在永嘉,户外之履常满”,“名重当世,四方学者仰之如山斗,咸称水心先生”。用了16年时间,完成被称为代表作的《习学记言序目》50卷,直至74岁逝世。《习学记言序目》是评论经史子书和记述研究心得的著作。

叶适主张更法以裕民,认为“能裕民力而后可以议进取”,欲裕民,图进取,需更法,“果裕民也,更为之法可也”。他主张将义与利统一起来,“崇义以养利,隆礼以致力”,“去民之疾,成其利,致其义”,重“事功”,改革内政,“尽去吾之弊政”。于是,他将事功与义理结合起来,强调“善为国者,务实而不务虚”,主张农工商并用,要求政府扶持商贾,发展商业。他认为当时的问题在于集权专权,所以希望从制度入手,解决当时的问题。叶适对成就自我、人格培养,也给予了多重关注。他提出“内外交相成”的观点,彰显了永嘉学派既注重外在的事功,又肯定人自身的完善这一特点,体现了对两者的双重关注。

叶适存世著作有《水心先生文集》29卷、《水心先生别集》16卷、《贤良进卷》8卷、《习学记言序目》50卷。国家图书馆藏明抄本《习学记言序目》、吉林市图书馆与南京图书馆藏《水心文集》与清抄本《贤良进卷》等,均列入国家珍贵古籍名录。中华书局曾出版校点整理本《叶适集》《习学记言序目》。

叶适主张经制、事功之学,反对空谈心性,又不满足于现实实务的解决,也不是单纯强调事功,而无论是在经典诠释上还是思想体系的建构上,都集成了周行己、郑伯熊、薛季宣、陈傅良的思想内容,并将之系统化、体系化。正是经由薛季宣、陈傅良、叶适等人的努力,永嘉学派在当时独树一帜,成为与程朱理学并立的最有影响力的学派。叶适称永嘉之学为“制度新学”。他撰《温州新修学记》,扼要论述永嘉学派形成与发展的历程。、

叶适是南宋中后期著名的思想家、文学家,他在同朱子学、吕学、永康之学的学术交流和学术争鸣中,综合各派思想,总结和发展了永嘉学派,将其推向鼎盛阶段,使得永嘉学派在中国思想史上占有重要地位。

叶适之后,继承叶适“文字之学者”众多,永嘉学派渐渐转变为永嘉文派,文胜于学。叶适弟子中,周南、戴栩、丁希亮、王象祖等人,均有文名;而直接继承文统的是陈耆卿,之后又有吴子良等人。